Codicologie des manuscrits juridiques

Le présent chapitre se veut une introduction à la matérialité des sources juridiques, en particulier des manuscrits contenant les principaux textes normatifs glosés et leurs commentaires. Il se concentrera sur deux aspects : la disposition physique de la page, son évolution dans le temps et ses fonctionnalités, et, en second lieu, la production et la circulation des livres de droit. Son propos vise ainsi à compléter les manuels généralistes de codicologie médiévale. Pour faciliter la lecture et la compréhension de la matière traitée, tous les termes techniques utilisés sont ceux recensés et définis dans Codicologia, un glossaire multilingue, élaboré pour les manuscrits occidentaux sur la base du Vocabulaire codicologique de Denis Muzerelle (1985). Enrichi de nombreux exemples, ce chapitre est conçu pour guider le lecteur lors de la consultation des manuscrits en bibliothèque et en ligne et à apprendre à les observer.

Mise en page

Comme tout autre type de livre médiéval, les manuscrits juridiques ont développé une structure codicologique spécifique. Elle est caractérisée par leur format et leur mise en page. La mise en page est une organisation physique et spatiale du texte agrémentée d’un ensemble d’éléments graphiques utilisés pour définir ses distinctions et divisions : les rubriques, les titres courants, les initiales, les signes de paragraphe et autres symboles spéciaux. Nous appelons ces différents éléments figurant sur une page articulation du texte. L’articulation du texte n’est pas conçue uniquement pour des raisons esthétiques, mais fournit les repères visuels dont le lecteur a besoin pour naviguer dans le texte copié dans un codex le plus souvent ni folioté ni paginé. En d’autres termes, la mise en page définit la manière dont le manuscrit doit être utilisé.

Évolution du format et articulation du texte

La mise en page des livres de droit a évolué en suivant le développement des pratiques d’étude, de commentaire et de consultation du texte, et surtout en répondant à l’accroissement du corpus de gloses. Cette évolution a commencé au tournant des XIe et XIIe siècles avec la redécouverte des textes de droit romain, et s’est poursuivie avec l’arrivée des premières compilations canoniques systématiques, notamment le Décret de Gratien (vers 1139).

Les premiers manuscrits de droit romain adoptent le format du texte à longues lignes, comme, par exemple, l’Epitome Codicis de l’Archivio Capitolare de Pistoia (C. 106), ou encore le Code de Justinien à Montpellier (BU Médecine, H 82) tous les deux copiés en Italie et datant du XIe siècle (pour les plus anciennes copies du Corpus Iuris Civilis, voir Radding et Ciaralli 2007). Or, c’est la mise en page à deux colonnes, plus efficace en termes d’espace pour accueillir les longs textes normatifs et leurs gloses, qui a vite dominé la production des livres de droit. L’essor du commentaire juridique a progressivement exigé des marges plus larges et des livres plus volumineux. Les manuscrits du XIIe siècle sont en moyenne plus petits, mesurant environ 30 cm de hauteur, tandis que ceux du XIVe surpassent souvent 40 cm. De même, la composition des cahiers, les unités de base cousues ensemble pour former un codex, change. Initialement constitués de 8 feuillets, les cahiers des manuscrits universitaires du XIIIe et XIVe en comptent 10 (principalement en Italie) ou 12 (en France et en Angleterre).

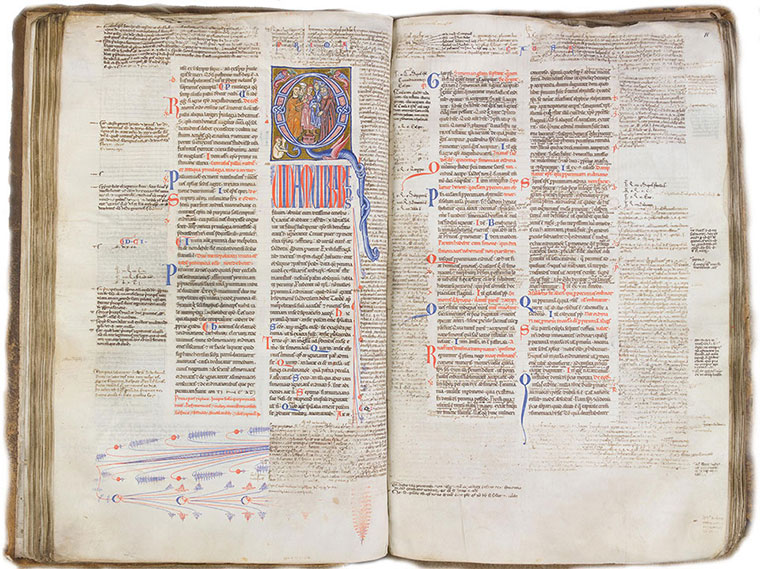

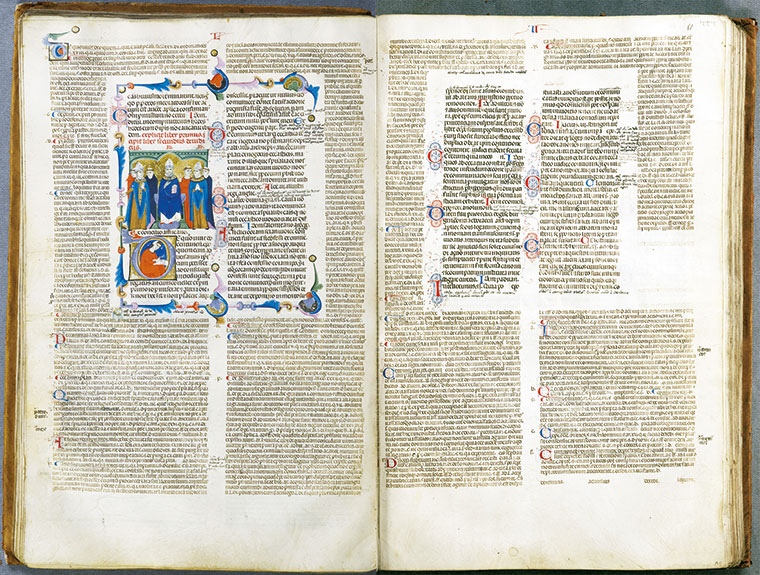

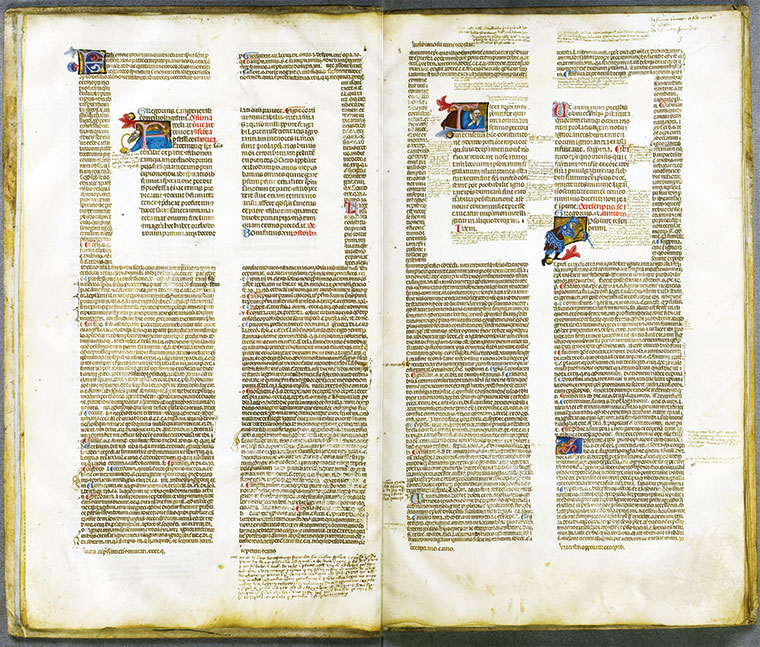

Le Codex copié en Italie dans la première moitié du XIIe siècle (Montpellier, BU Médecine, H 83), reproduit ici, présente déjà la plupart des caractéristiques, en ce qui concerne la structuration du texte, que l’on retrouvera dans tous les livres de droit civil. Son texte copié sur deux colonnes est précisément articulé. Chaque titulus ou titre commence par une rubrique et une initiale ornée. Chaque inscription (inscriptio), qui identifie la source de la loi, et chaque loi débutent par une simple initiale de couleur.

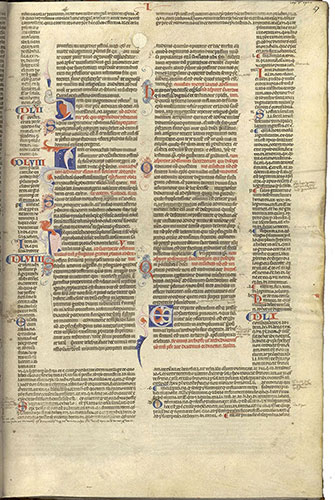

Nous retrouverons la même hiérarchie d’articulation jusqu’à l’âge de l’imprimerie (voir, par exemple, l’édition lyonnaise de 1482 du Code), mais l’aspect des éléments de la mise en page changera. Comme le Code de Montpellier, les manuscrits les plus anciens ne comportaient que des initiales rouges. L’alternance des couleurs apparaît dans la seconde moitié du XIIe siècle, d’abord en France et, à partir du dernier quart du siècle, également en Italie. Vers le milieu du XIIIe siècle, les copistes de Bologne introduisent une sorte de “code couleur” qui permet de distinguer d’emblée un manuscrit de droit romain d’un manuscrit de droit canon. Dans les Libri Legales, toutes les initiales des inscriptions deviennent bleues et celles des lois rouges (voir) ; tandis que les textes de droit canonique sont articulés par les lettrines alternées. Il a été noté que dans les manuscrits d’origine anglaise, toutes les initiales sont souvent bleues (L’Engle et Gibbs, 2001, voir). On observe la même tendance dans les plus beaux livres fabriqués à Paris vers 1300 (voir). Néanmoins, aucune de ces pratiques n’est devenue une règle absolue.

Le Décret de Gratien, conservé à la Bibliothèque de l’Agglomération de Saint-Omer, mais copié et enluminé à Bologne vers 1170-1180 (Saint-Omer, BASO, ms. 454) est un bon exemple d’une mise en page aux initiales alternées. Il nous permet également d’observer comment le texte est structuré dans le manuscrit de droit canonique. Cet exemplaire du Decretum est divisé en trois parties. Chacune débute per une initiale historiée (c’est également le cas pour les causae de la partie II). À l’intérieur de chaque partie et de chaque causa, le texte est divisé en chapitres (capituli). Chaque capitre commence avec une rubrique. La division en quaestiones, si proéminente dans l’édition critique, n’apparaît que sporadiquement dans les marges (voir f. 100, l’annotation « Q.V » en marge extérieure pour la quaestio 5). La grande initiale de couleur (placée en dehors de la colonne du texte, ce qui devient la norme dans les manuscrits d’origine italienne) commence le canon, tandis que l’inscription, indiquée par une petite initiale, précède la rubrique du chapitre.

La mise en glose : gloses anciennes et signes spéciaux

Dans les manuscrits du XIIe et du début du XIIIe siècle, c’est-à-dire avant l’arrivée des ou plus homogènes des gloses ordinaires, les gloses exerçant des fonctions différentes ont conservé leurs formats distincts. Gero Dolezalek en a distingué trois types, chacun ayant une forme graphique propre et un emplacement bien défini dans l’espace marginal nécessitant une réglure particulière.

Les gloses qui fournissent un commentaire explicatif du texte occupent l’espace compris entre les lignes délimitant la réglure dans la marge (Fig. 3, n° 1). Le deuxième type, les allégations, assure des liens intertextuels entre les lois correspondantes (Fig. 3, n° 2). Composées d’un abrégé du titre et des premiers mots de la loi, plus courtes, elles sont placées en retrait par rapport à la ligne limite de la réglure. Dans certains manuscrits, nous pouvons encore voir une ligne de réglure destinée à les délimiter. Chaque glose commence par une lettre « I » ou « S » pour « infra » (au-dessous) ou « supra » (au-dessus) si la référence indiquée se trouve dans le texte inclus dans le même manuscrit. Si la glose renvoie à un autre volume du Corpus Iuris, elle débute par une lettre indiquant l’ouvrage concerné, par exemple la lettre « C » pour le Code ou le « ff » pour le Digeste. Le troisième type est constitué par de courtes gloses, appelées notabilia, écrites de manière à attirer l’œil, en forme triangulaire, au bord de la marge, parfois ornées de jeux de plumes ou de grotesques (fig. 3, n° 3). Elles sont composées de mots-clés tirés des passages qu’elles accompagnent et ont pour rôle de fixer l’attention du lecteur sur un sujet jugé particulièrement important et d’en résumer le contenu. De nombreux manuscrits contiennent aussi des gloses interlinéaires. Plus importantes dans les manuscrits plus anciens, elles exigent des interlignes plus larges (cf. fig. 1). À partir du XIIIe siècle, leur rôle se limitant principalement aux corrections du texte, cet espace se réduit.

Indépendamment des gloses, les manuscrits de la seconde moitié du XIIe siècle comportent un système de référence constitué d’une chaîne de « signes rouges » (fig. 3, n° 4), posés sur la marge, à la proximité immédiate du texte. Ce sont des lettres grecques et latines, des signes zodiacaux, etc. complétés par un ou plusieurs points autour d’eux. Ils assurent la navigation entre les références croisées dans la matière discutée dans le texte. Le point placé à droite invite à tourner la page vers l’avant et celui placé à gauche vers l’arrière. Ces signes disparaissent vers 1200 et constituent un bon élément pour la datation des manuscrits (Dolezalek et Weigand, 1983).

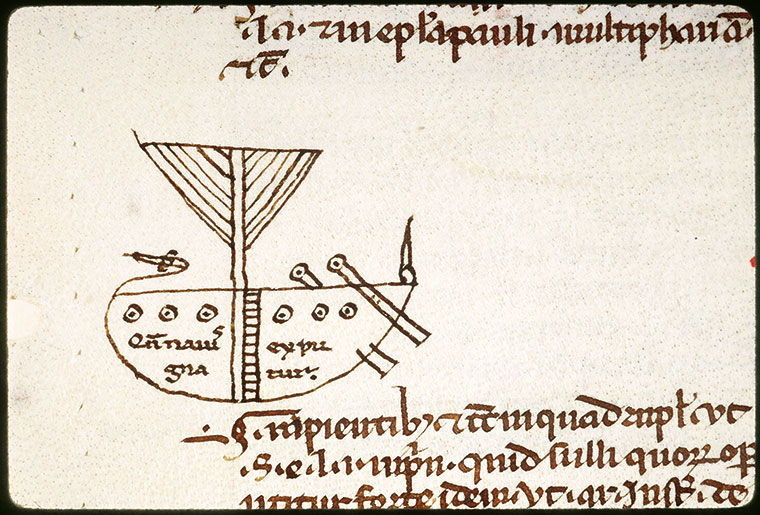

En plus des annotations verbales, certains manuscrits contiennent des manicules (fig. 3, n° 3), des têtes humaines, des signes « nota-bene », ou même des dessins de lecteurs, qui ont une fonction équivalente à celle d’un notabile (fig. 4). Une telle image met souvent en évidence un casus, une définition ou un exemple afin d’évoquer une règle ou un concept juridique abordé dans le texte (par exemple, voir la longue série de dessins dans un exemplaire du Digeste Vieux : Amiens, BM, 347) (cf. L’Engle, 2011 et Frońska, 2019).

Exemple tiré d’un exemplaire du Digestum Novum; Italie du nord, XIIIe siècle (début) (Amiens, BM, ms. 349, fol. 130v.).

Le système d’organisation des gloses élaboré d’abord pour les textes de droit romain à Bologne et adopté dans la seconde moitié du XIIe siècle pour ceux de droit canon, ainsi que l’utilisation de signes rouges et d’autres dispositifs paratextuels mentionnés plus haut, se sont également généralisés dans la production de livres au Nord des Alpes. Par exemple, un Digeste copié à Sens (voir) et un Décret produit en France du Nord, à l’abbaye bénédictine de Saint-Bertin (voir), sous l’abbé Godescalc (1164-1176), imitent la disposition de la glose, même si la mise en page de leur texte principal diffère des modèles italiens.

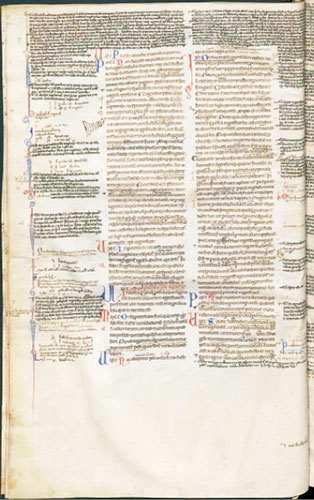

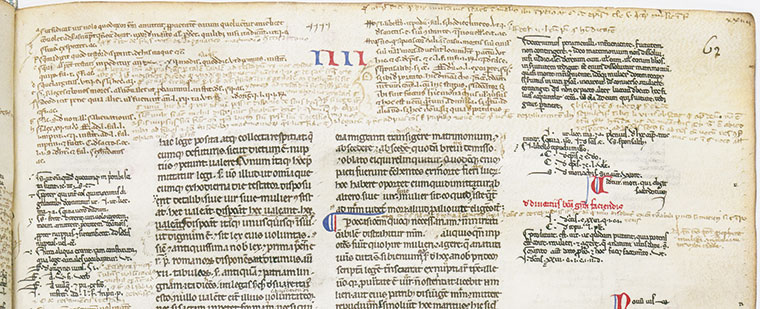

Au tournant du XIIIe siècle, la mise en page et l’articulation du texte sont devenues très stables dans les livres de droit. Les manuscrits adoptent une disposition uniforme sur deux colonnes, le texte étant légèrement décentré, avec des marges plus importantes sur les côtés extérieurs et inférieurs pour recevoir les gloses. L’articulation du texte par des initiales et des miniatures (optionnelles et souvent non exécutées) est hiérarchique et dans la plupart du temps limitée au décor à l’encre. Par exemple, l’utilisation d’une écriture d’apparat bicolore pour l’ouverture des livres, associée parfois à des jeux de plume dans la marge – une décoration non coûteuse mais efficace – devient une marque de fabrique de la production de l’Italie du Nord (fig. 2 et voir exemple 1 et 2), imitée avec empressement au Nord des Alpes (exemple 1 et 2).

Mise en page d’apparats des gloses

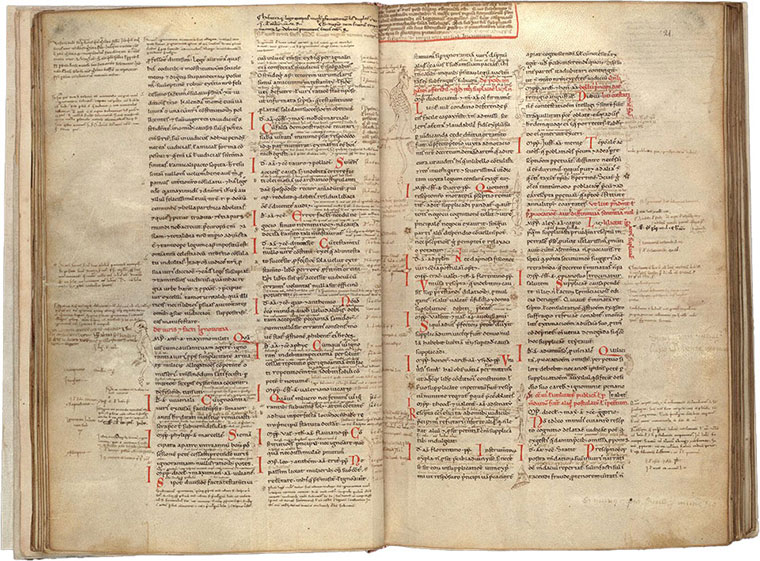

Au fil du développement des gloses, leur mise en page change progressivement. L’apparat d’Azon (vers 1190-1230 ; cf. Cité du Vatican, BAV, ms. Vat. Lat. 1408) ou la Glossa palatina au Décret de Gratien (voir) font encore usage de la forme distinctive des allégations. Or les nouveaux apparats de Hugolinus de Presbiteri (c. 1165-c. 1235), d’Accurse (c. 1182-post 1262) ou encore de Iohannes Teutonicus (c. 1170-1245) abandonnent cette distinction visuelle rigide et introduisent de nouveaux systèmes de références par des signes de renvoi, des lemmes soulignées et, un peu plus tard, des lettres de l’alphabet. Ces systèmes varient dans le temps et dans l’espace. Le Volumen copié en Italie du Nord au premier quart du XIIIe siècle (Paris BnF, ms. lat. 4429) montre une coexistence de deux manières de référencer la glose, qu’on observe souvent dans les manuscrits, où les anciennes gloses cèdent leur place aux commentaires plus à jour (Fig. 5). La première couche des gloses, attribuée à Cyprianus (m. c. 1190) et à Pillius de Medicina (fl. 1175-c. 1210 ; cf. Manuscripta iuridica), celle à l’encre plus foncée, utilise le système de renvois par les signes composés de traits et de points, répétés à chaque reprise au terme qui fait l’objet du commentaire. La couche la plus récente est celle de la glossa ordinaria d’Accurse. Cette fois, les gloses sont liées au texte par les lettres de l’alphabet. Ce système, ici employé précocement, sera adopté systématiquement dans les manuscrits italiens à partir du milieu du XIIIe siècle et restera en vigueur jusqu’à l’âge de l’imprimerie.

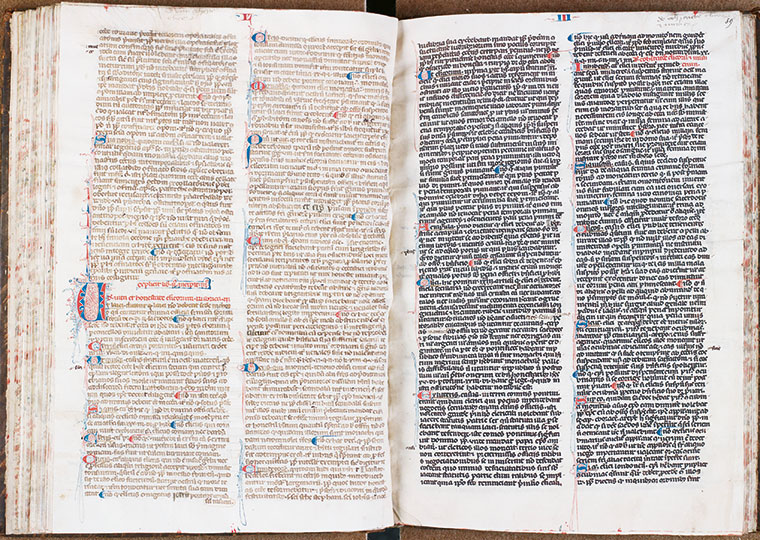

Au cours de la même période, qui voit la professionnalisation et la standardisation de la production de livres dans les villes universitaires de l’Italie (voir partie II), la mise en page des gloses subit une transformation qui n’est pas purement esthétique. L’apparat encadre le texte en formant des blocs homogènes et justifiés, mais en même temps rigoureusement structurés. Non seulement il est articulé par des initiales qui correspondent à celles des divisions du texte commenté, mais chaque glose individuelle commence par un signe de paragraphe, souvent en couleur, et est généralement placée sur une nouvelle ligne, sauf dans les marges inférieures. Marquée d’une lettre de l’alphabet qui assure la référence réciproque au texte, la glose peut être facilement lue parallèlement au texte ou retrouvée lors d’une consultation ponctuelle.

Le système de renvoi par lettres de l’alphabet et la pratique de commencer chaque glose par un alinéa sont moins fréquents en France. Les manuscrits d’origine française favorisent le signalement des gloses par des lemmes soulignés, parfois à l’encre rouge, ou rehaussés de jaune. Parallèlement, l’usage des signes de renvoi devient de plus en plus facultatif en France, surtout à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle.

La pratique de souligner les lemmes semble avoir commencé dans les manuscrits de droit canonique, sans doute sous l’influence des premières summae du Décret de Gratien (cf. ci-dessous). Elle s’établit progressivement durant le premier tiers du XIIIe siècle, par exemple dans l’apparat de Iohannes Teutonicus au Décret (voir un exemple, où les lemmes soulignés sont renforcés par l’emploi des signes de renvoi) ou celui de Tancrède (vers 1185-1236) à la Collectio prima decretalium (voir). En France, la pratique est vite adoptée dans les manuscrits de droit romain (voir), tandis qu’en Italie elle reste beaucoup moins répandue et davantage limitée aux manuscrits de droit canon.

Additiones et sigla des glossateurs

Nous avons déjà vu que dans certains manuscrits les gloses plus récentes remplacent celles plus anciennes, qui sont effacées, ou bien forment des couches nouvelles, qui se juxtaposent les unes aux autres sur la page (fig. 5). Ces couches constituent parfois les apparats tout entiers, mais plus souvent encore elles fournissent des mises à jour et des commentaires complémentaires. Ces gloses, appelées additiones, sont d’habitude référencées au texte ou à la glose qu’elles complètent à l’aide de signes de renvoi. Les additions peuvent provenir de l’auteur même de l’apparat principal. Par exemple, Accurse, l’auteur de la glose ordinaire sur les Libri Legales, travailla toute sa vie sur ses commentaires, tandis que Bernardus Parmensis (c. 1200-1266) publia quatre recensions de son apparat au Liber extra. Nous les détectons parfois grâce aux changements de couleur de l’encre ou de la main du copiste. Mais, le plus souvent les additions sont dues aux auteurs postérieurs qui révisent ou complètent la glose. Par exemple, dans les manuscrits du Décret de Gratien, nous trouvons des additions de Iohannes de Deo (c. 1192-1267) ou bien des gloses extraites du Rosarium de Guido de Baysio (c. 1246/56-1313) et, dans le Digeste, celles de Bartolus de Saxoferrato (1313/14-1357). La présence des additiones d’auteurs liés aux écoles régionales permet d’étudier leurs particularités et de tracer la circulation des livres (voir par exemple, le Volumen (Troyes, BM 171) qui contient les additions de l’école d’Orléans à l’encre plus claire, cf. le bas de page du f. 11 pour la glose signée du nom de son auteur, Jacques de Révigny [c. 1230/1240-1296]).

Rares dans les manuscrits les plus anciens, à partir de la fin du XIIe siècle, les gloses et les additiones sont souvent signées par des sigles, c’est-à-dire les premières lettres du nom du glossateur. Les premiers sigles, cependant, n’indiquent pas nécessairement la paternité de la glose, mais le « liber magistri », le manuscrit du maître de l’école, d’où la glose a été copiée (voir Dolezalek 1994 et 2021). La situation change avec l’arrivée des apparats publiés de manière plus officielle auprès des stationnaires universitaires sous le nom précis d’un auteur, par exemple, d’Accurse, de Iohannes Teutonicus ou de Iohannes Andreae, bien que chaque glose ordinaire incorpore aussi des gloses antérieures (voir fig. 5, n° 2 pour le sigle ‘ac’ d’Accurse et fig. 6 pour le sigle ‘b’ de Bernardus Parmiensis).

Mise en texte et mise en glose : solutions spatiales

Avec des apparats de plus en plus copieux et un nombre croissant d’additiones, les scribes ont dû inventer les moyens de faire rentrer la glose sur la page, toujours à proximité du texte commenté. Parfois, surtout lorsqu’un nouvel apparat a été ajouté à un manuscrit plus ancien, la suite de certaines gloses était copiée au-dessous des colonnes voisines et signalée à l’aide d’une ligne, souvent pointillée, qui reliait les deux parties séparées (voir). Dans d’autres cas, un feuillet supplémentaire était ajouté (voir Cité du Vatican, BAV, ms. Vat. Lat. 1423, f. 1v). Un copiste orléanais d’origine anglaise, Guillaume, a employé un système plus ingénieux dans un exemplaire italien du Codex, qu’il a doté de la glose ordinaire en 1262. À chaque reprise, les rappels de gloses plus longues ont été écrits sur les pages suivantes. Le copiste a marqué la fin et le début de la glose fragmentée par le dessin d’un monstre et l’a accompagné d’une note, par exemple « ex altera parte eiusdem folii » (de l’autre côté de ce feuillet), invitant le lecteur à tourner la page (cf. Paris BnF, ms. lat 4523, f. 59 et 59v).

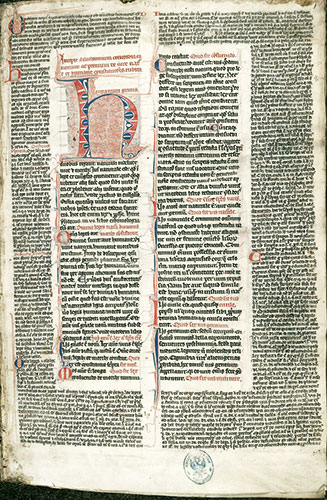

La densité du commentaire et la quantité des gloses ne sont pas toujours constantes dans les livres de droit. Au XIVe siècle, il est devenu de règle d’adapter la mise en page à la longueur du texte et de ses gloses, ce qui se traduit par la variabilité d’une page à l’autre du nombre de lignes et de la largeur des colonnes (Fig. 8). Les scribes les plus habiles ont mis au point une mise en page « en miroir » avec un nombre égal de lignes écrites à chaque ouverture de double page. La décision étant prise à l’avance, la quantité du texte sur chaque feuillet devait être soigneusement estimée par le scribe.

Certains copistes, pour montrer leur maîtrise, écrivaient leurs commentaires dans des formes triangulaires, ovales, ou même figurées, une pratique plus fréquente, mais non exclusive, dans les manuscrits du Sud de la France, mais inhabituelle en Italie (voir, par exemple, le traité sur la consanguinité de Raimond de Peñafort (c. 1180-1275) ajouté au XIVe siècle en France au Liber extra copié en Italie vers la fin du XIIIe siècle (Cité du Vatican, BAV, ms. Vat. Lat. 1390).

Beaucoup moins fréquents sont les manuscrits avec un double apparat de gloses, où le scribe a dû calculer l’espace pour deux commentaires parallèles, comme dans certaines copies du Liber sextus avec la glose de Jean Lemoine (vers 1240/50-1313) et celle plus récente de Iohannes Andreae (voir).

Mise en page des textes non-normatifs

Les genres de la littérature juridique qui circulaient indépendamment des textes normatifs de droit, tels que les summae, les lecturae ou les traités (tractatus) ont adopté des mises en page plus simples par rapport aux textes glosés. Ces ouvrages, qui sont eux-mêmes des commentaires, sont, au moins à partir de la fin du XIIe siècle, copiés en caractères plus petits, du même format que les gloses, mais leurs textes sont structurés de la même manière que les œuvres normatives auxquelles ils font référence. Ils reprennent donc leur division en livres et en titres, avec les mêmes rubriques et les mêmes programmes iconographiques dans le cas des copies de luxe. Par exemple, les manuscrits de la Summa d’Azon sur le Code de Justinien (voir) ou de la Summa super titulis Decretalium de Goffredus de Trani (m. 1245) (voir) sont divisés en neuf et cinq livres respectivement, chacun disposé en tituli rubriqués et articulés par des initiales et des pieds de mouches.

La pratique de souligner les lemmes dans le texte commenté, que nous avons déjà vue dans les gloses, a été adoptée d’abord par les premiers canonistes, comme Paucapalea (fl. 1140) (voir) ou Rufinus (fl. c. 1150-1190) (voir), dans leurs summae sur le Decretum Gratiani, sans doute en prenant pour modèle les commentaires bibliques. Contrairement aux gloses, qui leur sont parallèles, une summa utilise les lemmes pour s’aligner sur le texte qui fait l’objet du commentaire, mais qui n’est pas présent dans le même manuscrit. Aux XIIIe et XIVe siècles, l’usage des lemmes soulignés s’est généralisé pour tout type de commentaire diffusé indépendamment du texte normatif (summae, lecturae, tractatus, etc.), tant en droit canon (Fig. 9) qu’en droit civil (voir, par exemple, un recueil d’auteurs de l’école d’Orléans, Paris, BnF ms. lat. 4488, qui présente un éventail des genres concernés ici). À partir de la seconde moitié du XIVe siècle, les lemmes, soulignés ou non, sont souvent écrits dans une écriture plus grande et distinctive (voir). Cette pratique deviendra la règle dans les premiers livres imprimés (voir).

Une mise en page distincte a été élaborée pour les quaestiones disputatae, un genre de l’écrit juridique développé pour les besoins de l’école à l’époque des glossateurs et conservé dans un nombre restreint de manuscrits des XIIe et XIIIe siècles. Les quaestiones, chacune commençant par un alinéa et une initiale et suivie d’une solution, sont souvent copiées sur deux colonnes. Dans certains manuscrits, cependant, elles sont placées dans une seule colonne centrale, les références aux sources (allegationes) étant disposées dans les marges de part et d’autre ; celles utilisées par l’Actor (demandeur) sont à gauche, avec la lettre A en haut de la colonne ; et celles utilisées par le Reus (défendeur) à droite sous la lettre R (voir, par exemple la mise en page de la Collectio parisiensis, Paris, BnF, ms. lat. 4603, f. 101-191v).

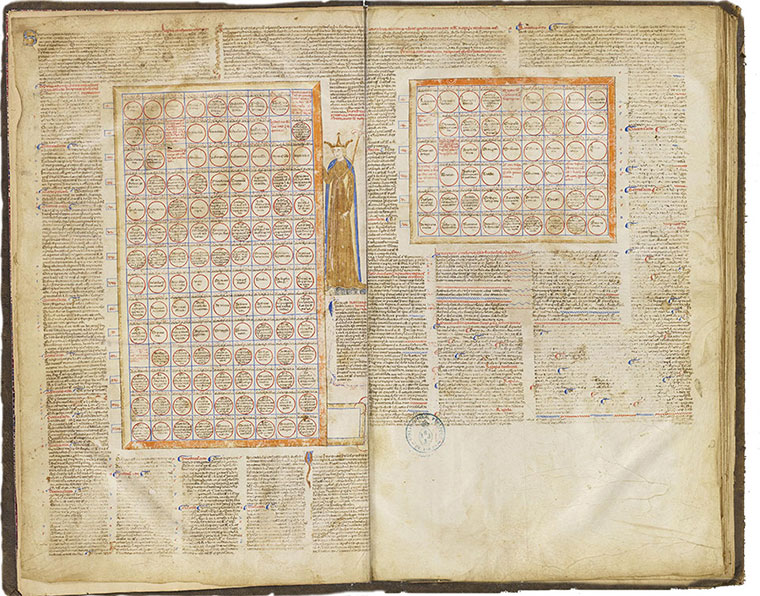

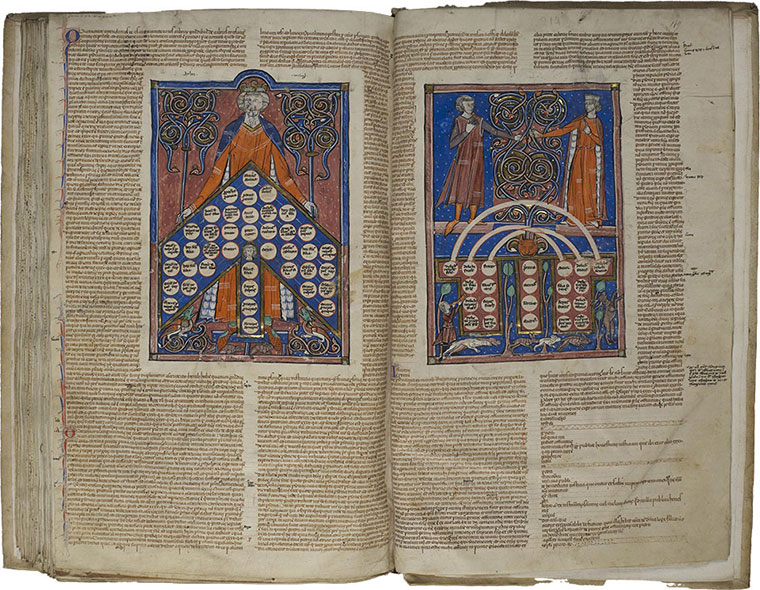

Les mises en page particulières : les diagrammes juridiques

Distinctifs par leurs mises en page bien structurées, fonctionnelles et visuellement attrayantes, les manuscrits des deux droits ont également développé un nombre restreint, mais largement diffusé de diagrammes explicatifs. Dans ce groupe, les arbres de consanguinité et d’affinité sont de loin les plus répandus. Ils étaient destinés à déterminer les degrés de consanguinité, c’est-à-dire les liens de sang entre les époux, les degrés d’affinité, créés par le mariage entre les conjoints et les membres de leurs familles respectives, constituant des empêchements au mariage. Les plus anciens schémas de parenté de droit romain conçus pour les besoins du droit successoral, connu au Moyen Âge par le biais de la Lex Romana Visigothorum, ont été popularisés par les Etymologies d’Isidore de Séville (vers 560-636) (voir). Les arbres de consanguinité et d’affinité apparaissent pour la première fois ensemble dans le Décret de Gratien, où leur mise en page imposante demande souvent une double-page (voir). Les deux schémas sont divisés en sept sections correspondant aux sept degrés de consanguinité et d’affinité interdits au mariage, conformément aux canons rassemblés par Gratien. Leur nombre change après la décision du IVe concile de Latran de 1215, qui a réduit les empêchements du septième au quatrième degré de consanguinité et d’affinité (Fig. 10). Nous trouvons les nouveaux Arbores, réduits à quatre sections dans le Liber extra ou encore dans les Summae sur ce texte et celles sur le droit de mariage (Schadt, 1982). Dans sa Summa, Henricus de Segusio (c. 1200-1271) a ajouté un troisième schéma concernant les empêchements du mariage, l’Arbre de bigamie (voir).

Le seul diagramme standardisé répandu dans les manuscrits de droit civil est l’Arbor actionum, qui accompagne l’ouvrage de Iohannes Bassianus (fl. 1150-1200). Il a été créé pour organiser et classer les actions en justice en droit romain (Fig. 11).

Production et provenance

Système de copie par exemplar et pecia

Malgré quelques différences régionales, l’uniformisation de la mise en page des livres juridiques, que nous avons observée dans la première partie de ce chapitre, a été possible grâce à la professionnalisation de la production de manuscrits. Au XIIe siècle, surtout au Nord des Alpes, les livres de droit sont copiés pour les besoins des ecclésiastiques, souvent dans les abbayes ou dans l’entourage des évêques, mais à partir de la fin du siècle, leur majorité est fabriquée dans des centres d’enseignement, à proximité immédiate des écoles. Au cours du XIIIe siècle, la production de livres se consolide dans les villes universitaires comme Bologne ou Padoue en Italie et Paris en France. La production de livres à Orléans, où s’installe le studium consacré à l’enseignement de droit romain, ne commence que dans le troisième quart du XIIIe siècle, suivie de Toulouse, Montpellier et Avignon. La production de manuscrits juridiques est attestée, mais reste quantitativement moins importante dans les universités anglaises, ou en Catalogne.

La demande croissante des textes constituant la base de l’enseignement a suscité la mise au point d’une méthode de production des manuscrits plus efficace et rapide. Au lieu de copier le texte d’un manuscrit à l’autre, les copistes commencent à utiliser des livres-prototypes, non reliés et divisés en cahiers séparés, qui peuvent être copiés simultanément. Un tel modèle était appelé exemplar et les cahiers qui les composaient peciae ou pièces. On suppose que le système de copie par exemplar et pecia a été établi dans le premier quart du XIIIe siècle, d’abord à Bologne, où il a été pour la première fois sanctionné et taxé par les statuts universitaires, mais la méthode elle-même pourrait être plus ancienne. Elle s’est vite généralisée dans les autres universités européennes. La pecia bolonaise correspond à une unité composée de deux bifeuillets (un cahier formé de quatre folios) contenant 16 colonnes, chacune composée de 60 lignes, bien que dans la pratique leurs dimensions aient varié. Le système était soumis au contrôle de l’université. Les stationnaires, ou les libraires, comme on les appelle en France, affiliés à l’université, donc les entrepreneurs responsables à la fois de la vente et de la production des livres, recevaient un exemplaire du texte et le faisaient copier sous forme de peciae en une série d’unités numérotées. En Italie, les statuts spécifiaient non seulement le prix du prêt d’une pecia dû au stationnaire, mais aussi le nombre de pièces composant chaque exemplar du texte donné, ce qui assurait l’interchangeabilité des modèles mis à la disposition des copistes. De nombreux manuscrits ont conservé des indications explicites des pièces, pour d’autres la production par ce système ne peut-être que déduite. À Bologne les signes marquent la fin de chaque pecia, en utilisant une formule « fi. pe » (finit pecia – ici termine la pecia) suivie d’un chiffre (fig. 11 – image interactive). Deux séries séparées signalent la division en pièces du texte normatif et celle de l’apparat. Contrairement à la pratique attestée pour la période antérieure, le texte et la glose sont toujours copiés d’exemplaires indépendants. Les indications sont parfois accompagnées des notes d’un correcteur. En France et en Angleterre, les indications sont habituellement placées au début des pièces et leur emploi est beaucoup moins systématique (voir un exemple de la pratique française dans Paris, BnF, ms. lat 4477, fol. 7a, où, au milieu de la marge intérieure, on peut lire dans un petit cadre : « Incip[it] .iii. pe. », commence pecia iii). Les marques de correction, par contre, sont souvent placées à la fin du cahier, en bas de page (voir, par exemple, l’annotation « cor[rectus] i[n] textu et i[n] glo[sa] », corrigé dans le texte et dans la glose, placée sur le bord inférieur de la page dans Tours, BM, ms. 558, fol. 2v). Les manuscrits contenant les indications de peciae ont été systématiquement répertoriés par Giovanna Murano (cf. Murano, 2005), qui a continué le travail précurseur de Jean Destrez commencé au début du XXe siècle (voir aussi Soetermeer, 1997 et 2005).

Circulation des manuscrits : origine et provenance

Les manuscrits contiennent parfois les indices explicites concernant leur origine ou la date de leur copie. Nous les trouvons dans les colophons des copistes, placés d’habitude à la fin du texte. Par exemple, le scribe d’un exemplaire des Libelli de ordine iudiciorum (Tours, BM, ms. 654 fol. 174v), nous informe qu’il a terminé son travail le 6 juin 1255. Son nom Carbo de Strata Maiori, suggère qu’il exerçait peut-être son métier dans la strada Maggiore, à Bologne (voir la transcription du colophon). Dans la plupart des cas, cependant, l’origine d’un manuscrit doit être établie sur la base d’une analyse de l’écriture, de la décoration et d’autres éléments codicologiques. La provenance d’un manuscrit juridique n’indique que rarement son origine. Objet portatif et instrument d’étude, le livre de droit change souvent de main et d’aire géographique. Les manuscrits juridiques copiés en Italie mais dotés de gloses en France sont nombreux. Nous avons déjà vu l’exemple de Guillaume l’Anglais qui a copié à Orléans l’apparat d’Accurse dans le Code d’origine italienne (cf. Paris, BnF, ms. lat. 4523, fol. 106v). Les manuscrits produits pour les juristes comptent parmi les mieux documentés quant à leur provenance. Leurs possesseurs, parfois multiples, habitués aux actes et contrats juridiques, ont souvent pris soin de noter avec précision leurs noms et la date ou le lieu d’acquisition de leurs livres. Par exemple, le Décret conservé à Saint-Omer (Saint-Omer, BM, ms. 191; voir la notice) contient les mentions de trois possesseurs successifs: 1) une note accompagnée d’un seing de notaire nous informe de la mise en gage du manuscrit à Padoue par un certain Nicolas de Douai (fol. 291); 2) un ex-libris d’un Wilhelm Heuch (fol. 1v), commence par la formule habituelle « Iste liber est… » (ce livre est à…) et 3) une mention de « secundo folio » (deuxième feuillet), typique des livres de la bibliothèque de Saint-Bertin à qui le manuscrit est légué au XVe siècle. Une annotation dans un autre exemplaire du Décret, aujourd’hui conservé à Tours, documente sa vente à Paris, en 1288 (n.s. 1289) chez l’enlumineur Honoré (Tour, BM, ms. 558, fol. 351, voir en bas de page). Son propriétaire, Guillaume, qui a manifestement acquis ce manuscrit de luxe à la veille de sa promotion, y a aussi joint son discours prononcé en tant que nouveau licencié en droit (fol. 350). Les annotations des possesseurs ou des lecteurs, ajoutées sur les feuillets de garde, souvent grattées ou biffées, nous permettent de comprendre le contexte de la production du manuscrit, ou plus souvent encore d’en retracer l’histoire. Enfin, l’histoire des objets (les livres) aide à reconstituer l’histoire des textes, de leur diffusion géographique et de leur réception sociale.

Les livres de droit n’ont pas été copiés dans toute l’Europe, mais ont fait l’objet d’une exportation à grande échelle. Ils voyagent avec les étudiants, qui après avoir terminé leurs études dans les centres universitaires réputés de l’Italie ou de la France, retournent dans leurs villes ou pays d’origine en Europe du Nord ou en Europe centrale. Les Memoriali de Bologne, par exemple, enregistrent des contrats de vente ou d’écriture des manuscrits de droit qui mentionnent souvent les noms d’étudiants étrangers. De même, les contrats de transport des livres en provenance de Bologne nous renseignent sur cette pratique courante (Stelling-Michaud, 1963). Un certain nombre de manuscrits provenant des grands centres universitaires se trouvent encore dispersés dans les collections patrimoniales, tandis que les autres ne sont mentionnés que dans les anciens catalogues des bibliothèques ecclésiastiques, où ils ont souvent été légués. Ce dernier point nous rappelle que les contrats, les inventaires, les testaments constituent également des sources importantes de la diffusion et de la circulation des textes et de la codicologie juridique.

POUR FAIRE LE POINT

- Quels sont les principales fonctions de l’articulation du texte ?

- Comment la mise en page des gloses change-t-elle entre les manuscrits du XIIe siècle et du XIIIe siècle ?

- Comment change l’organisation de la production des manuscrits juridiques au XIIIe siècle ?

L’EXERCICE :

Regardez ce manuscrit en ligne (Troyes, BM, ms. 408, f. 1-3v; f. 22-23v et f. 118). Comment est articulé son texte ? Combien de couches de gloses peut-on identifier dans le manuscrit et comment sont-elles disposées ? Où trouvons-nous l’information sur sa provenance ?

Bibliographie :

Gero Dolezalek, 1985 Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, vol. 2, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Gero Dolezalek, 1994 « Les gloses des manuscrits de droit : reflet des méthodes d’enseignement », Jacqueline Hamesse(dir.), Manuels, programmes de cours et techniques d’enseignement dans les universités médiévales, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, p. 235-255.

Gero Dolezalek, 2021 « Glosses and the Juridical Genre "Apparatus glossarum" in the Middle Ages », Rivista internazionale di diritto comune, 32, p. 9-54, en ligne.

Gero Dolezalek et Rudolf Weigand, 1983 « Das Geheimnis der roten Zeichen. Ein Beitrag zur Paläographie juristischer Handschriften des zwölften Jahrhunderts », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 69, p. 143–199.

Joanna Frońska, 2019 « Writing in the Margin – Drawing in the Margin : Reading Practices of Medieval Jurists », Rosalind Brown-Grant et al. (éd.), Inscribing Knowledge in the Medieval Book, Berlin-Boston, De Gruyter, p. 141-159.

Susan L’Engle et Robert Gibbs, 2001 Illuminating the Law : Legal Manuscripts in Cambridge Collections, Londres, Harvey Miller.

Susan L’Engle, 2011 « The Pro-active Reader : Learning to Learn the Law », Medieval Manuscripts, their Makers and Users. A special issue of Viator in honor of Richard and Mary Rouse, Turnhout, Brepols, p. 51-75.

Giovanna Murano, 2005 Opere diffuse per Exemplar e Pecia, Turnhout,Brepols.

Charles M. Radding et Antonio Ciaralli, 2007 The Corpus iuris civilis in the Middle Ages : Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival, Leyde-Boston, Brill.

Hermann Schadt, 1982 Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tübingen, Wasmuth.

Frank Soetermeer, 1997 Utrumque ius in peciis : aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento, Milan, Giuffrè.

Frank Soetermeer, 2005 « Between Codicology and Legal History : Pecia Manuscripts of Legal Texts », Manuscripta, 49. 2, p. 247-267, en ligne.

Sven Stelling-Michaud, 1963 « Le transport international des manuscrits juridiques bolonais entre 1265 et 1320 », Fernand Braudel et Alfred Sauvy (dir.), Mélanges d’histoire économique et sociale, en hommage au professeur Antony Babel, vol. 1, Genève, Presses de l’Imprimerie de la Tribune de Genève, p. 95-127.

Vincenzo Colli (dir.), 2002 Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.