- uihhuih

- khkhkhkh

|

« Atene e Lacedemona, che fenno |

TITOLO

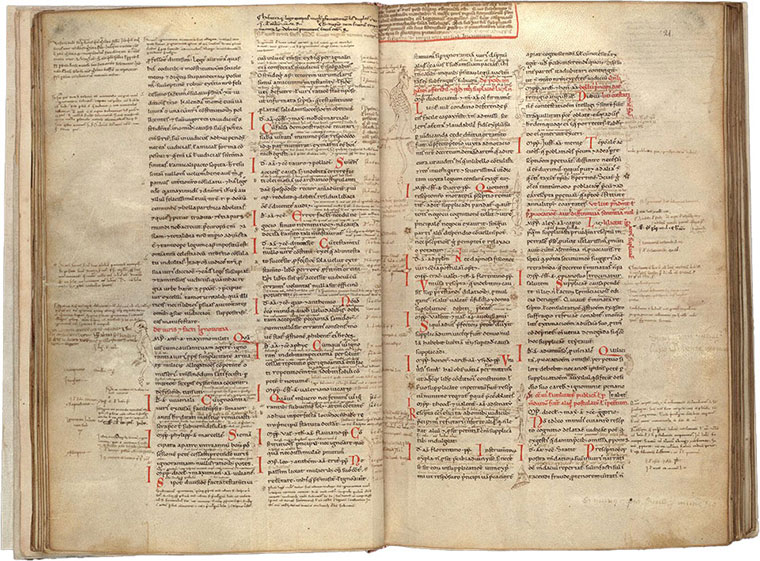

Peu 1 de textes juridiques ont suscité un débat aussi passionné que les Libri feudorum, un débat qui a impliqué des spécialistes de l’histoire juridique, de l’histoire politique et de l’histoire sociale. Les Libri feudorum constituent un texte hétérogène, fruit d’un lent processus de sédimentation entre 1100 et 1250 environ, fondé sur un certain nombre de règles coutumières lombardes qui régissent à la fois la relation personnelle entre le seigneur féodal et le vassal et les droits réels que tous deux exercent sur les biens soumis à la concession féodale, connue sous le nom de « beneficium » ou « feudum ».

| « Atene e Lacedemona, che fenno | |

| l’antiche leggi e furon sì civili, | |

| fecero al viver bene un piccol cenno | |

| verso di te, che fai tanto sottili | |

| provedimenti, ch’a mezzo novembre | |

| non giugne quel che tu d’ottobre fili » | |

| (Dante Alighieri, Purgatorio, VI, vv. 139-144) |

« Atene e Lacedemona, che fenno

l’antiche leggi e furon sì civili,

fecero al viver bene un piccol cenno

verso di te, che fai tanto sottili

provedimenti, ch’a mezzo novembre

non giugne quel che tu d’ottobre fili »

(Dante Alighieri, Purgatorio, VI, vv. 139-144)

TITOLO

SOTTOTITOLO

SOTTO-SOTTOTITOLO

Cette distinction est à la base de l’une des définitions les plus utilisées de la « féodalité », proposée avec succès par un historien du droit, le belge François-Louis Ganshof (Ganshof, 1944). Pour Ganshof, comme pour d’autres chercheurs avant lui, la « féodalité » serait l’union historique du « fief » et de la « vassalité », considérés comme deux institutions indépendantes, dotées d’une vie propre depuis le début de l’époque carolingienne ; leur union se produirait entre le Xe et le XIIIe siècle, l’époque de la « féodalité classique ». Dans cette perspective, les deux institutions auraient été des éléments constitutifs des principales formations politiques médiévales, à savoir l’empire carolingien et les principautés et les monarchies qui en sont issues ou qui en ont été influencées. Ce serait finalement le raffinement des instruments juridiques au cours du Moyen Âge tardif qui aurait favorisé une union stable des deux composantes, personnelle et royale.

Malgré la clarté de cette définition, la notion de féodalité soulève des problèmes importants. Tout d’abord, cette définition étroite et purement juridique coexiste avec d’autres notions plus larges, notamment :

SOTTOTITOLO

|

Traité |

Titres dans l’Antiqua |

Texte correspondant dans la Vulgata |

|

A |

Ant. 1-2 |

LF 1.1-6 |

|

B |

Ant. 3-4 |

LF 1.7-12 |

|

C1 |

Ant. 9 |

abs. |

|

C2 |

Ant. 6.1-6 |

LF 1.13-17 |

|

D |

Ant. 6.7-14 |

LF 1.18-23 |

|

E |

Ant. 7 |

LF 1.24-26 |

|

F |

Ant. 8 |

LF 2.1-22 (sans 2.6-7pr) |

|

G |

Ant. 10 |

LF 2.23-24 |

|

suscription |

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront : Salut. Comme depuis naguère Nous eussions mandé et fait venir par-devers Nous en notre bonne ville de Paris, plusieurs Prélats, Chevaliers, Ecuyers, bourgeois de nos cités et bonnes villes, et autres notables personnages nos bons sujets, et à eux fait exposer en notre présence, les grandes affaires et charges que avons eu à supporter en ça, si comme encore avons de présent, tant pour occasion des discordes, débats et divisions qui longuement ont été en notre Royaume, pour lesquelles apaiser avons par la grâce de Notre Seigneur mis peine, remède et provisions conve-nables, comme pour ce que nos ennemis et adversaires d’Angleterre, en très grands nombre de gens d’armes et de trait, étaient descendus et entrés en plusieurs et diverses parties de notre Royaume, et déjà avaient pris par force et autrement, plusieurs de nos châteaux, villes et forteresses, en eux efforçant de jour en jour de conquester pays sur Nous ; et sur ce Nous qui avons désiret affection très singulière de pourvoir et remédier aux inconvénients éminentsqui étaient disposés d’en ensuir ou préjudice de Nous et de notre bon peuple,et de employer en ce notre personne, nos amis et toute notre chevance […] de Nous et de notre Royaume. |

|

notification |

Savoir faisons que Nous en considération aux choses par eux baillées et proposées, désirant de tout notre cœur y mettre bonnes provisions et convenables remèdes, afin que dorénavant lesdits abus et inconvénients cessent de tout en tout, et que les faits de la chose publique de notre Royaume, tant au regard de toutes nos dites Finances et de notre dite Justice, comme autrement, soient remis en bon état et dument gouv-ernées au bien de Nous et de notre peuple, avons pour ce fait assembler par plusieurs fois, tant en la présence de Nous, comme de notre très chère et très aimée Compagne la Reine, de notre très Chrétien et très aimé ainé Fils le Duc de Guyenne Dauphin de Vienne et autrement à part plusieurs de notre Sang et Lignage, et autre de notre Grand Conseil, en très grand nombre, et par grande et mure délibération de Conseil […] Grand Conseil, avons fait, voulu et ordonné, faisons, voulons et ordonnons les Ordonnances qui suivent. |

SOTTO-SOTTOTITOLO

Texte 1. LF Ant. 1.1

Voyons quelles sont les origines des fiefs. À une époque très ancienne, il était inhérent au pouvoir des seigneurs de reprendre, quand ils le voulaient, ce qu’ils avaient donné en fief. Plus tard, il a cependant été établi qu’ils n’auraient l’assurance de ce droit que pour une durée d’un an ; puis il a été décidé que celle-ci s’étendait à toute la vie du fidèle. Mais comme cela ne revenait pas aux fils par droit de succession, on procéda de manière à ce que cela passe aux fils […]. Mais comme Conrad était en route pour Rome, les fidèles qui étaient à son service lui demandèrent, par la promulgation d’une loi, de daigner étendre cela aussi aux petits-enfants par le fils, et [d’établir] qu’un frère puisse succéder à son frère décédé sans héritier légitime dans la jouissance du fief de leur père1.

L’intervention de Conrad (Stella, 2023), dictée par une situation d’urgence, la violente rébellion des chevaliers milanais, loin d’être un

Texte 2. LF 2.8.1

Quant à la chose qui a été cédée en bénéfice par une investiture légitime, le vassal a le pouvoir de « presque la revendiquer » (quasi vindicare) contre n’importe quel possesseur comme s’il en était le dominus2.

Il s’agit de la rei vindicatio, véritable action de protection de la propriété, mise à la disposition du propriétaire d’un bien contre les possesseurs illégitimes afin d’en obtenir la restitution. La position juridique du vassal vis-à-vis du fief était donc en quelque sorte assimilée à celle du propriétaire ou, situation rendue ambiguë par la polysémie de dominus, à celle du seigneur du fief lui-même. Obertus ne résout pas cette ambiguïté sur le plan formel, qui trouvera une solution plus complète quelques décennies plus tard, lorsque le juriste de Bologne Pillius de Medicina formulera le concept de rei vindicatio utilis et, avec lui, la théorie du duplex dominium, un véritable dédoublement de la propriété, qui suscitera de nombreuses discussions parmi les juristes au cours des siècles suivants (Conte, 2018).

L’attitude d’Obertus à l’égard du droit romain n’est pas toujours favorable et relève parfois de la méfiance, voire de la polémique. Ainsi, l’un de ses célèbres passages manipule le contenu et le sens d’un rescrit de l’empereur Constantin transmis par le Code de Justinien (C. 8.52.2) qui consacre la suprématie de la raison et de la loi sur la coutume (texte 3). Pour Obertus (texte 4), cette hiérarchie est littéralement inversée en matière de fiefs.

Texte 3. C. 8.52.2. L’empereur Constantin à Proculus, année 319

L’autorité de la coutume et des usages anciens n’est pas à dédaigner, mais sa valeur n’ira pas jusqu’à l’emporter sur la raison ou la loi3.

Texte 4. LF 2.1. Incipit du premier traité d’Obertus

Dans le jugement concernant les fiefs, il est d’usage de dire ce qui est contraire à nos lois [c’est-à-dire au droit romain] : car l’autorité des lois romaines n’est pas à dédaigner, mais sa valeur n’ira pas jusqu’à l’emporter sur la coutume et l’usage4.

Une autre invective, à l’égard de l’école de Bologne, peut sans doute être rapprochée de la forme narrative utilisée pour les deux traités. Ceux-ci sont rédigés sous la forme de deux lettres adressées à son fils Anselme (LF 2.1), qui étudiait alors le droit à Bologne. Il est plausible qu’avec cet expédient littéraire, qui semble faire référence au De officiis de Cicéron adressé à son fils Marcus qui étudiait la philosophie à Athènes, Obertus ait voulu critiquer le fait que le droit féodal n’était pas enseigné dans le studium de Bologne.

La recensio ardizzoniana ou intermédiaire

Avec les écrits d’Obertus s’achève ce que l’on appelle la recensio antiqua, une phase que les manuscrits conservés nous restituent sous une forme encore fluide et instable. Cette caractéristique est encore plus marquée dans ce que l’on a appelé la recensio ardizzoniana, parce qu’elle a été attribuée à tort au juriste italien Iacobus de Ardizzone (c. 1200 – post 1244), spécialiste de droit féodal, à tel point qu’aujourd’hui il est peut-être plus correct de parler d’une recensio intermédiaire. Nous sommes dans la seconde moitié du XIIe siècle, décennies au cours desquelles le caractère coutumier et localisé du texte s’accentue, mais où se manifeste également le premier intérêt des juristes de l’école de Bologne.

Le trait le plus marquant de cette phase tient dans la profonde interpénétration de ce matériau juridique avec les institutions civiques milanaises. Cette porosité apparaît clairement dans la codification des statuts de la ville de 1216 (éd. Besta, 1949), où plusieurs chapitres sur les fiefs reprennent presque mot pour mot des passages des Libri feudorum. Mais, paradoxalement, cette phase si liée à son contexte local correspond aussi au premier intérêt que nous connaissons de la part de juristes non lombards. Le plus célèbre d’entre eux est Pillius de Medicina, qui adopte les Libri feudorum comme texte d’enseignement au studium de Modène, en les traitant comme s’il s’agissait d’une source justinienne. Il en tira une summa, la première que nous connaissions, et un appareil de gloses. Il s’agit d’une opération d’une importance fondamentale dans l’histoire de la tradition juridique occidentale ; d’abord parce qu’elle élaborait pour la première fois la doctrine du domaine divisé, qui garantissait au seigneur féodal un droit réel sur les fiefs (dominium utile) sans compromettre le droit du seigneur (dominium directum) ; ensuite parce que l’appareil ouvrait la voie à l’établissement des Libri feudorum à Bologne (Conte, 2018).

Un autre signe important de cette délocalisation est l’inclusion de la constitution De pace tenenda (LF 2.27) de Frédéric Ier Barberousse (1155-1190) datant de 1152. Ce texte a probablement été interpolé, car Frédéric y est qualifié d’empereur, un titre qu’il n’obtiendra qu’en 1155, et parce que le texte ne traite des fiefs que dans deux courts paragraphes (2.27.7-8). D’autres indices de la délocalisation du texte proviennent des chapitres dits extravagantes, qui « erraient en dehors » du texte officiel (c’est-à-dire celui glosé par Pillius), ainsi appelés parce qu’ils étaient souvent copiés sans ordre précis à la fin de celui-ci. Peter Weimar a montré que les extravagantes contenaient déjà tout le matériel inclus plus tard dans la recensio vulgata (Weimar, 1990). L’aspect le plus pertinent est que nous y trouvons de nombreux textes de valeur générale. Le premier est une lettre de Fulbert, évêque de Chartres (1006-1028), sur le serment d’allégeance, déjà incluse dans plusieurs recueils de droit canonique, y compris le Décret de Gratien (Decr. C. 22, q. 5, c. 18) (Giordanengo, 1970). Plus substantielle est la présence d’une législation impériale émise par Frédéric Ier, Conrad II (1027-1039), Lothaire III (1133-1137), et peut-être Henri III (1039-1056) – mais plus probablement Henri VI (1191-1197).

Cette phase intermédiaire de la codification se caractérise donc par deux tendances opposées : d’une part, l’accentuation du caractère local du texte, solidement ancré dans la pratique judiciaire et législative milanaise, et d’autre part, l’intérêt croissant des juristes non milanais, lisible dans l’inclusion, même parmi les extravagantes, de divers textes de valeur générale.

La recensio vulgata

Le chemin vers une version stable n’a donc pas été linéaire. L’apparat produit par Pillius vers 1200 a constitué le pas le plus important dans cette direction, car il a conféré une autorité à une tradition spécifique, ce qui a permis aux interprètes ultérieurs de s’y référer plus facilement.

La vulgata, telle qu’elle apparaît dans les éditions modernes (Stella, 2023), est le résultat, vers le milieu du XIIIe siècle, d’une extension de cette version, d’une sélection et d’une remise en ordre de diverses extravagantes. La lettre de Fulbert mentionnée plus haut a été incluse dans le premier traité d’Obertus, avec un autre chapitre sur le serment (LF 2.6 et 2.7pr). Le petit traité C1 de l’antiqua, presque identique au C2, est abandonné. La division en deux livres est devenue un élément stable.

Ces réalisations sont principalement dues aux travaux d’Accurse, le grand systématiseur de la magna glossa ou « glose ordinaire » du Corpus Iuris Civilis. Il a finalement complété l’appareil de Pillius pour les Libri feudorum en l’étendant à tous ces nouveaux titres. Peter Weimar a mis en évidence les différentes étapes qui ont conduit à la formation de la vulgata proprement dite, en identifiant une proto-vulgata et une recensio accursiana (Weimar, 1990). La stabilisation textuelle s’est donc faite, là encore, de manière graduelle et non linéaire.

L’apparat de gloses complété par Accurse, véritable glossa ordinaria feudorum, a contribué de manière décisive à l’établissement de la vulgata, bientôt copiée dans les nouvelles éditions du corpus justinien comme dixième collatio de l’Authenticum. L’ensemble de textes enracinés dans la Lombardie des XIe-XIIe siècles est ainsi devenu une source officielle du ius commune. Il s’agit d’une trajectoire tout à fait exceptionnelle qui bouleverse les dogmes de l’école de Bologne. Jusqu’ici, seuls les textes de Justinien, autorités textuelles intrinsèques car compilées sur ordre de l’empereur, pouvaient être cités. Ce n’est donc pas un hasard si l’inclusion de la législation impériale dans la vulgata a été concomitante de l’intérêt des glossateurs bolonais pour le texte. En effet, elle a permis à la fois de conférer au recueil un caractère officiel et de combler, en partie, le fossé entre les coutumes lombardes des deux premières recensiones et les doctrines juridiques enseignées dans les facultés de droit.

La littérature juridique féodale

Les prémices d’une littérature juridique féodale étaient donc déjà visibles avant que les Libri feudorum ne fassent partie intégrante des sources du ius commune. L’évolution de cette littérature, composée de gloses, de summae et de traités divers, permet de reconstituer les voies par lesquelles le texte est devenu une référence théorique solide pour une discussion des relations féodales dans toute l’Europe occidentale (Giordanengo, 1992). Là encore, l’intégration des sources du droit dans les Libri feudorum n’a pas été un processus continu.

Au XIIe siècle, ou trouve des mentions de fiefs non seulement dans les sources archivistiques, sources narratives, constitutions impériales et décrets papaux, mais aussi dans les consilia et les quaestiones des civilistes ou dans les textes de droit canonique. Les sources juridiques auxquelles les juristes ont eu recours sont presque toujours celles de Justinien et de Gratien, les décrets rassemblés dans les compilaciones antiquae ou dans les constitutions impériales de l’époque médiévale. Les textes de droit romain, en particulier, n’offraient pas de points d’appui faciles pour interpréter les relations féodales : à la lumière de cela, il est aisé de comprendre comment un texte tel que les Libri feudorum pouvait être utile, en particulier pour les civilistes, pour fonder un débat commun sur le droit féodal (Ryan, 2010). C’est donc dans ce sens qu’il faut lire l’émergence d’une littérature juridique féodale fondée sur l’exégèse des Libri feudorum, qui s’incarne dans les mêmes « genres » que ceux qui caractérisent la littérature civiliste de l’époque (gloses, summae, lecturae ou commentaria).

La glose

La glose a déjà été mentionnée : dans les dernières années du XIIe siècle, Pillius de Medicina a compilé le premier apparat que nous connaissons (éd. Rota, 1938) et qui a été complété par Accurse au milieu du XIIIe siècle. En cristallisant le texte dans une version définitive, la glose fournit un « label de qualité » garanti par l’école bolonaise. Il s’agit d’une étape fondamentale, car cette glossa ordinaria feudorum restera pendant des siècles le principal outil exégétique pour l’étude des Libri feudorum. Elle facilite leur analyse et, surtout, relie leur contenu au reste du corpus justinien, jetant ainsi les bases de l’émergence du droit féodal en tant qu’émanation du ius commune. Mais l’importance de la glossa est aussi tangible en termes de contenu, puisque c’est là que se trouve la première distinction formelle entre dominium utile et dominium directum.

Les Summae

La floraison de traités féodaux composés de summae et de lecturae ou commentaria (à partir de 1300 environ) est la preuve la plus claire de l’absorption des Libri feudorum dans le système de droit commun, après la stabilisation de la glossa. Les summae fleurissent dès la fin du XIIe siècle, avec celle de Pillius de Medicina, aujourd’hui perdue et connue seulement grâce à un remaniement ultérieur (éd. Palmieri, 1892). Il s’agissait parfois de traités assez courts, des compendia des Libri feudorum (par exemple ceux de Pillius et de Jacques d’Orléans, vers 1250) (Stella, 2019). Cependant, il s’agissait souvent de vastes recueils de quaestiones et de commentaires sur le texte, organisés par thèmes ou sous forme de tractatus qui reproduisaient la division en titres et chapitres du texte de référence (Giordanengo, 1992). Dans l’ensemble, les auteurs des summae ont tenté de compenser le fait que les Libri feudorum n’étaient pas organisés de manière claire par thèmes. Ce faisant, ils ont créé des liens entre les différents lieux du texte et ont opéré une réorganisation conceptuelle du contenu au moyen de références croisées, également externes aux sources justiniennes et, selon l’auteur, aux sources canoniques, à la législation impériale et aux coutumes locales.

Lecturae et commentaria

Entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, de nouvelles techniques d’interprétation s’imposent dans les principales écoles juridiques européennes. À l’instar de l’étude du Corpus Iuris Civilis, l’analyse des Libri feudorum, qui en sont désormais une partie intégrante, commence à se fonder sur une approche inspirée de la philosophie scolastique.

Le juriste ou commentateur observe le texte à la lumière de la glose. Par cette exégèse, il cherche à dégager la ratio et à produire ainsi un droit nouveau. La diffusion des lecturae et des commentaria représente l’achèvement de l’intégration des Libri feudorum dans le ius commune, qui s’incarne surtout dans les œuvres des grands juristes comme Andreas de Isernia (c. 1220/30 – c. 1316), Iacobus Belvisi (post 1270-1335) et le célèbre Baldus de Ubaldis-Balde (c. 1327-1400).

La diffusion du texte : portée et limites

Au XIVe siècle, les Libri feudorum étaient également largement connus en France. Au siècle suivant, ils se sont imposés dans tout le continent. Des cours basés sur ces livres étaient dispensés dans les principales écoles italiennes et françaises (Giordanengo, 1992). Mais ce succès apparent ne doit pas tromper. Certains éléments tendent à minimiser son importance réelle. Ils jettent le doute sur la théorie qui voit dans le succès précoce des Libri feudorum l’incarnation la plus logique de la diffusion de la terminologie féodale en Europe occidentale dès la fin du XIIe siècle.

- La littérature juridique féodale est quantitativement faible par rapport à l’énorme corpus justinien.

- Pendant une grande partie du XIVe siècle, surtout en dehors de l’Italie, les cours de droit féodal ne faisaient pas partie du cursus ordinaire. Il s’agissait de leçons facultatives, souvent dispensées par de jeunes enseignants.

- Dans les quaestiones et surtout dans les consilia sur les questions féodales, les professeurs et les spécialistes en jurisprudence ont continué d’avoir un usage prépondérant des textes de Justinien. Les citations explicites des Libri feudorum sont très rares dans cette littérature, peut-être parce que le texte était encore perçu comme un corps étranger par rapport aux sources de Justinien, trop ancré dans les coutumes locales pour être universellement accepté comme preuve d’autorité (Giordanengo, 1999).

Ce dernier point nous conduit à un problème perçu dès la fin du XIIIe siècle, qui oppose deux écoles de pensée : l’une, italienne, qui soutient l’autorité des Libri feudorum et l’œuvre de ses interprètes ; l’autre, soutenue par plusieurs auteurs français, qui en conteste la validité et l’applicabilité générale (Danusso, 1991). Le fait que le débat se soit poursuivi pendant des siècles, indépendamment des jugements qu’il a suscités, prouve que les Libri feudorum s’étaient irréversiblement enracinés dans la tradition juridique occidentale, à tel point qu’aujourd’hui encore, neuf siècles après la rédaction des plus anciens traités de la collection, ils sont capables de susciter des discussions à l’échelle continentale.

POUR FAIRE LE POINT

- Dans quel contexte historico-géographique les textes les plus anciens constitutifs des Libri feudorum ont-ils été produits ?

- Combien y a-t-il de recensiones des Libri feudorum ? Quelles sont leurs principales caractéristiques ?

- Pourquoi la formation d’un appareil de gloses était-elle fondamentale pour le texte ?

- Qu’entend-on par « littérature juridique féodale » ?

- Quelles sont les principales raisons de la diffusion des Libri feudorum à partir du XIIIe siècle ? Quelles en sont les limites ?

Note 1

[V]ideamus, qualia prius habuerunt initia. Antiquissimo enim tempore sic erat in dominorum potestate connexum ut, quando vellent, possent aufferre rem in feudum a se datam. Postea vero eo ventum est ut per annum tantum firmitatem haberent ; deinde statutum est ut usque ad vitam fidelis produceretur. Sed cum hoc iure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est ut ad filios deveniret, in quem scilicet dominus hoc vellet beneficium confirmare. Quod hodie ita stabilitum est ut ad omnes aequaliter pertineat. Cum vero Conradus Romam proficisceretur, petitum est a fidelibus, qui in eius erant servitio, ut et lege ab eo promulgata hoc etiam ad nepotes ex filio producere dignaretur, et ut frater fratri sine legitimo herede defuncto in beneficio, quod eorum patris fuit, succedat.

Note 2

Rei autem per beneficium recte investitae vasallus hanc habeat potestatem, ut tanquam dominus possit ab omni possidente quasi vindicare.

Note 3

Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem.

Note 4

In iudicio etenim, quo de feudis agitur, illud legibus nostris contrarium dici solet. Legum autem Romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut usum vincant aut mores.