Présentation

Le fruit du projet européen Erasmus + FONTES (2021-2024)

À l’origine de la publication de ce livre, FONTES (« FOstering Innovative Training in the use of European legal Sources ») est un projet européen Erasmus + financé avec le soutien de la Commission européenne et de Movetia, agence nationale suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité au sein du système éducatif. De 2021 à 2024, FONTES a proposé aux étudiants européens une formation multidisciplinaire et interactive sur la connaissance, la compréhension et l’utilisation des sources juridiques médiévales, comblant de la sorte une lacune importante dans l’enseignement supérieur des sciences humaines en Europe.

Dirigé par les équipes de l’université de Palerme, le projet FONTES a regroupé les universités de Jagellon (Cracovie) et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), avec la participation de l’université de Fribourg (puis de celle de Genève) en tant que membre associé. L’ensemble de ces partenaires ont permis la réalisation de la formation des étudiants autour de trois composantes principales : la dispense de cours de master et de formations intensives à destination des chercheurs, la mise en place par l’équipe polonaise d’une plateforme en ligne permettant d’agréger un riche contenu numérique alimenté par les équipes de Palerme et de Genève et enfin la réalisation de ce livre, pilotée par le pôle de l’EHESS.

Cet ouvrage est donc le résultat d’une aventure scientifique, didactique, collective et européenne. Il n’aurait pu voir le jour sans l’investissement de l’ensemble des membres du projet : les chercheurs et chercheuses qui ont participé aux formations et ont écrit un article dans le livre, les personnels administratifs et techniques qui ont géré avec acribie les fonds européens, ont grandement participé à la mise en place des nombreuses rencontres du projet et à la réalisation de la plateforme numérique. Ce livre doit enfin beaucoup à l’équipe éditoriale de Palumbo Editore qui nous a précieusement assisté dans sa confection numérique et en français. Nous tenions à remercier chaleureusement l’ensemble de ces acteurs pour cette fructueuse collaboration qui restera marquée par la parution de ce livre.

Un livre numérique d’introduction à l’histoire des sources juridiques

Les dernières décennies ont créé un climat particulièrement favorable à un renouveau des études du droit médiéval. Dans le sillage de l’essor de la nouvelle érudition en histoire médiévale qui a entraîné un retour en grâce de l’étude matérielle des documents, il a été de plus en plus courant de retourner aux sources du droit au Moyen Âge. La grande richesse des documents juridiques, attestée dans toute l’Europe médiévale, est d’une importance capitale pour la compréhension et la préservation du patrimoine culturel occidental. C’est la raison pour laquelle ce livre fait le choix de se concentrer sur les sources du droit médiéval. Les comprendre à la fois dans leur théoricité et dans leur matérialité permet d’exposer et d’analyser les règles développées pour assurer le fonctionnement d’une société médiévale en plein changement.

À ce renouveau épistémologique est intimement lié un profond développement des humanités numériques qui maximise la lecture et la compréhension des sources juridiques médiévales. À l’instar de l’ensemble des réalisations du projet FONTES (séminaires en ligne, vidéos, podcasts etc.), ce livre s’inscrit pleinement dans cette démarche d’ouverture des sciences humaines au numérique qui simplifie le processus d’apprentissage des apprenants et facilite la tâche des enseignants. Cela explique d’abord la forme finale de l’ouvrage : une version numérique et en open access que chaque lecteur pourra gratuitement consulter. Cette ouverture aux sciences humaines a également favorisé l’unité linguistique du livre : des logiciels d’intelligence artificielle ont permis à l’équipe éditoriale de travailler efficacement à la traduction raisonnée en français d’articles écrits initialement en espagnol, italien et anglais. Enfin, le numérique a permis au livre de bénéficier d’un véritable volet interactif. Comme nous le verrons dans quelques lignes au sujet de son utilisation, cet ouvrage comporte une série de documents variés et de liens qui renvoient le lecteur à un riche contenu en ligne (autres articles du livre, page de manuscrits, vidéos, sites institutionnels etc.). Une partie « Pour faire le point » à la fin de chaque article permet enfin de s’entraîner directement sur internet pour s’assurer d’une lecture active.

Histoire du droit, histoire des manuscrits juridiques

Ce retour aux sources du droit médiéval, souligné par un recours aux humanités numériques, est une clé de compréhension du plan de ce livre. Après une introduction définissant une « source juridique » (E. Conte), la première partie de l’ouvrage cherche à faire le pont entre la théorie et la matérialité du droit au Moyen Âge. Elle se donne pour objectif d’envisager les sources juridiques comme un tout, à la fois comme des écrits producteurs de normes abstraites (P. Napoli) que l’érudition a décidé de classer en types (B. Pasciuta et G. Rossi) et comme des archives historiques dont il faut maîtriser l’étude matérielle à l’aide de la codicologie (J. Frońska, G. Dolezalek) et de la paléographie (M. Cerrito et A. Floris) pour comprendre au mieux leurs logiques sociales de production. Ces récents développements épistémologiques complexifient ainsi grandement l’étude des sources du droit au Moyen Âge : une utilisation raisonnée du numérique apparaît ainsi comme un remède particulièrement avantageux pour qui voudrait se frayer un chemin dans l’étude de ces documents (K. Górski et M. Mikuła).

Cœur de l’ouvrage, la deuxième partie est consacrée à une radiographie des textes juridiques et de doctrine dont le développement au Moyen Âge est au fondement du ius commune. Particulièrement utiles pour qui voudrait être introduit aux bases du droit savant au Moyen Âge, les deux premiers articles fournissent des éléments contextuels sur l’essor médiéval des sources du droit canonique (R. Eckert) et du droit romain (M. Bassano) ainsi que de nombreux outils et indications bibliographiques et numériques pour faciliter leur lecture et leur compréhension. Les quatre articles qui suivent se proposent d’explorer en détails des techniques théoriques et des pratiques textuelles fondamentales qui se sont développées dans les milieux de l’enseignement et de la pratique du ius commune au Moyen Âge : le recours aux summae et aux commentaria (R. Sorice), le développement de la casuistique en milieu ecclésiastique (S. Di Paolo), l’essor du genre des Libri Feudorum (A. Stella) et le cas des sources rhétoriques et dialectiques (D. De Concilio).

L’ensemble de ces pratiques d’écriture (et oratoire) fournit une armature à la fois conceptuelle et pratique aux nouveaux pouvoirs politiques en germe dans toute l’Europe à partir du XIIe siècle. Sur cette base, les chancelleries princières et royales ainsi que les autorités communales constituent de nouveaux textes législatifs qui leur permettent d’asseoir leur domination. Dans la troisième partie de l’ouvrage, cinq études de cas ont été retenues pour représenter cette importante évolution et l’inscrire toujours en lien avec la matérialité des manuscrits produits, transmis, conservés et étudiés par les chercheurs et chercheuses. Les quatre premières contributions concernent d’importantes œuvres législatrices rédigées dans des chancelleries royales en France (F. Garnier), en Sicile (M. Cerrito et B. Pasciuta), en Castille et León (J. Velasco) ainsi qu’en Pologne (K. Górski et M. Mikuła). Le dernier article adopte une échelle d’analyse plus locale en revenant sur le cas des sources de législation qui fondent le pouvoir autonome des communes italiennes médiévales (S. Notari).

Le lien entre théorie du droit et matérialité des sources s’exprime jusqu’à la fin du livre. Dans la quatrième partie, le lecteur est ainsi invité à descendre au plus près des techniques concrètes et quotidiennes des professionnels du droit et autres scribes du Moyen Âge dans une partie consacrée aux pratiques médiévales du droit. En guise d’introduction, le premier article propose une typologie des sources du droit de la pratique (N. Laetitia-Perret et A. Wyssbrod). Puis s’en suivent trois contributions qui insistent sur la dialectique entre écrit et système judiciaire communal (M. Vallerani), sur la nature hybride des textes des actes de la pratique et des manuscrits médiévaux (L. Genton) et sur les pratiques rhétoriques des acteurs (S. White). Elles ont pour point commun d’inviter à nuancer l’hypothèse d’une unique fonction théorico-normative des textes juridiques pour préférer replacer ces documents et pratiques du droit dans un tissu social prêtant au droit une fonction pragmatique.

Comment utiliser ce livre ?

Présentation des juristes dans le livre et guide d’utilisation du répertoire

Dans le livre, de nombreux articles font référence à des juristes médiévaux (civilistes, décrétistes, décrétalistes, feudistes). Nous avons fait le choix de présenter le nom de ces savants dans leur forme latine à l’exception des juristes français : leur nom figure alors en français dans le livre. Pour les noms des savants étrangers les plus célèbres, il a été choisi de présenter comme première occurrence dans chaque article, leur nom en latin et en français (ex : Accursius-Accurse). À la fin de ce livre, le lecteur pourra trouver un répertoire contenant le nom de l’ensemble des juristes cités dans l’ouvrage.

Un ouvrage en lien avec le site internet FONTES

Utiliser ce livre d’initiation aux sources juridiques du Moyen Âge permet d’avoir accès au riche contenu didactique proposé par FONTES. Directement disponible sur le site du projet, il est disséminé dans l’ensemble du livre. Voici une vue générale de ce contenu qui aidera à mieux se repérer. Le lecteur pourra d’abord se reporter aux ressources directement issues du programme. Il y trouvera des vidéos variées (interview de Gero Dolezalek, présentations de sources par l’équipe de Genève et cours variés donnés par l’équipe polonaise) et des fichiers PowerPoint des cours intensifs donnés à Paris en 2023 et à Palerme en 2024.

Le lecteur pourra aussi consulter les ressources externes à FONTES. Elles sont particulièrement utiles pour celui ou celle qui débute une recherche en histoire du droit médiéval. On pourra trouver entre autres une liste générale de catalogues d’archives numérisées, de métalibrairies en lignes ainsi que des bases axées sur les sources juridiques. Dans la section Tools, le lecteur aura accès à des outils fondamentaux pour mieux utiliser et comprendre les sources juridiques : dictionnaires en ligne, accès à Transkribus et autres instruments utiles. Cette section du site de FONTES permet également d’accéder à un riche contenu didactique numérique réalisé hors du projet. On retrouvera des liens vers des podcasts d’Emanuele Conte, des cours en ligne, des répertoires renvoyant à du matériel didactique utile pour la confection de cours en rapport avec l’histoire du droit médiéval ainsi que des liens vers plusieurs sites pour s’entraîner à la paléographie médiévale.

Une lecture dynamique et active du livre

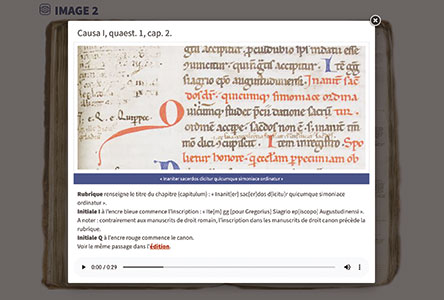

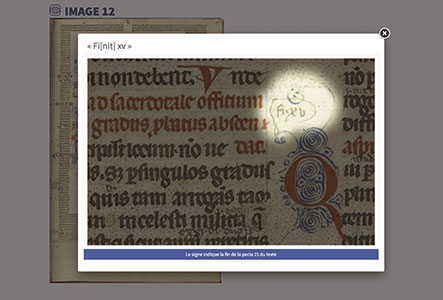

On rappellera d’abord que dans chaque article le lecteur sera renvoyé à un contenu disponible en ligne, via des liens hypertextes. Par exemple, il pourra ainsi consulter la page d’un manuscrit ou une image dont parle l’auteur. Dans d’autres cas, le lecteur sera renvoyé vers un ouvrage scientifique. L’utilisation de ces images dynamiques permet de guider visuellement le lecteur à travers les pages des manuscrits décrits dans le texte. Le lecteur a la possibilité d’identifier facilement ce dont parle l’auteur et de mettre ainsi à l’épreuve ses propres compétences. La forme numérique du livre permet de naviguer entre les articles. Au fil de la lecture d’une contribution, vous pourrez trouver un hyperlien qui signifie que le point abordé dans le paragraphe ou la phrase que le lecteur est en train de lire est également discuté dans un ou plusieurs autres articles du livre. En un clic, le lecteur pourra s’y référer pour avoir davantage de précisions sur ce point spécifique ou pour le voir aborder d’une autre manière par un autre auteur. Cet usage du livre est conseillé : il permet de comparer les points de vue et et se faire une vision complexe d’un concept, d’une notion ou d’un exemple.

Enfin, à l’exception de l’article introductif, chaque contribution bénéficie d’une partie finale « Pour faire le point » qui figure juste après sa conclusion. Sans disposer de correction, elle invite le lecteur à s’entraîner en répondant aux questions posées. Permettant une lecture active du livre, cette partie-exercice est aussi l’occasion pour l’auteur de signifier au lecteur les points principaux qu’il faut retenir de son étude. Dans certains articles, le lecteur pourra trouver des exercices pour s’entraîner directement dans le corps du texte.