Les sources de la pratique juridique. À la convergence de la théorie et de l’expérience

Introduction

L’étude des « sources de la pratique juridique », particulièrement au cours du Moyen Âge, nous invite à explorer les fondements historiques et conceptuels qui ont modelé la pratique du droit jusqu’à nos jours. Précisons-le d’emblée : cette notion recouvre une vaste diversité de matériaux et de pratiques – des documents officiels aux traditions orales, des décisions judiciaires aux contrats privés – qui, ensemble, tissent la trame de la pratique juridique dans le tissu social de ces époques passées. La diversité de ces sources, qu’elles soient formelles ou informelles, écrites ou orales, illustre la complexité de l’architecture juridique médiévale et moderne. Elles nourrissent le travail quotidien des professionnels du droit, tels que les juges, les avocats et les notaires, et structurent l’ensemble du système juridique (Lévy, 1988 ; Gauvard, 1991 ; Rigaudière, 2003 ; Bertrand et Chastang, 2019).

Au Moyen Âge, période charnière de formation et de consolidation des traditions juridiques européennes, ces sources de la pratique juridique ont joué un rôle déterminant. Elles ont non seulement façonné les contours du droit, mais ont également influencé les modalités de son interprétation, de son application et de sa transmission. Les sermons et textes religieux, par exemple, ont véhiculé des normes et valeurs juridiques influençant directement les pratiques économiques et sociales, tandis que le droit coutumier et les pratiques commerciales, comme nous le verrons, ont contribué à l’émergence de normes juridiques spécifiques, adaptées aux besoins des communautés, notamment des milieux marchands.

Ce chapitre se propose par conséquent de démêler cet écheveau complexe, en mettant en lumière comment ces diverses sources de la pratique juridique ont été utilisées, interprétées et intégrées dans la pratique juridique médiévale.

Les sermons et textes religieux

Le prédicateur franciscain Bernardin de Sienne (1380-1444), par son éloquence et sa ferveur, incarne parfaitement le pouvoir des sermons en tant que vecteurs de normes éthiques et juridiques. En dénonçant vigoureusement l’usure, il ne se contente pas de prêcher la morale chrétienne ; il influence activement la pratique juridique en guidant les croyants vers des comportements économiques alignés sur les valeurs chrétiennes. Les sermons énoncent non seulement des principes mais défendent également une morale chrétienne ; ils agissent comme des guides de comportements, influençant les pratiques commerciales, les transactions foncières, les règles de succession jusqu’aux comportements les plus intimes (Arasse, 1981 ; Montagnes, 1992 ; Polo de Beaulieu, 1999 ; Martin 2000).

À côté des sermons, les textes religieux, tels que les decrétales pontificales et les écrits des Pères de l’Église, reflètent également leur influence sur des domaines concrets d’activités et de vie. Dans sa Summa theologiae (secunda secundae part., quest. 77, art. 1-4), Thomas d’Aquin aborde, notamment, la question de la justice dans l’échange, la légitimité du commerce et de l’usure, dans le cadre d’une représentation dominée par la théologie et la morale. Le premier article de la question 77 examine s’il est permis de vendre un bien à un prix supérieur à sa valeur réelle (Dellemotte, 2017 ; Januard, 2022 et 2022/4). Pour le frère dominicain, la réponse ne peut être que négative : tromper son prochain dénote une intention malveillante et expose le vendeur au péché :

« Dans ce cas le juste prix devra être établi non seulement d’après la valeur de la chose vendue, mais d’après le préjudice que le vendeur subit du fait de la vente. On pourra alors vendre une chose au-dessus de sa valeur en soi, bien qu’elle ne soit pas vendue plus qu’elle ne vaut pour celui qui la possède. » 1

À l’image de la pensée thomiste, diverses sources religieuses, loin de se limiter à un rôle doctrinal, influencent concrètement le droit et les pratiques, en établissant des normes pour une variété d’activités économiques et sociales. Un domaine où cette influence des valeurs chrétiennes dans les systèmes juridiques est particulièrement intéressant concerne le traitement des pauvres et des marginaux. Les prêches de Vincent Ferrier (1350-1419), un dominicain espagnol, soulignent l’importance de la miséricorde et de l’assistance aux nécessiteux. Ses appels à la charité chrétienne ont influencé la création de législations municipales visant à soutenir les pauvres, comme l’attestent les ordonnances de diverses villes européennes établissant des hôpitaux et des institutions de bienfaisance à cette époque. Ce phénomène s’observe particulièrement bien à Fribourg, en Suisse, où une étroite relation juridique et personnelle s’établit dès le XIIIe siècle, entre l’hôpital de Notre-Dame et les autorités de la ville, afin d’assurer l’assistance aux pauvres ainsi que la surveillance des marginaux (Niquille, 1921).

Ces quelques exemples, parmi de multiples autres, soulignent les liens étroits entre la religion et le droit au Moyen Âge. Ils illustrent comment les idées religieuses, véhiculées par des sermons et des textes doctrinaux influents, s’infiltrent dans le tissu social et juridique, influençant les attitudes et les comportements.

Le droit coutumier et les pratiques commerciales

Le droit coutumier représente une pratique sociale qui acquiert la force de loi lorsqu’elle est verbalisée. Il se situe à la frontière entre la source de la pratique et la source normative. Cette ambiguïté s’accentue lorsque la coutume est mise par écrit. Il convient ainsi de distinguer l’usage (ou us), la coutume orale et la coutume écrite. Pour cette dernière, il est essentiel de différencier les initiatives privées de rédaction des entreprises officielles de mise par écrit.

Comme nous allons le voir, le droit coutumier, qu’il soit oral ou écrit, constitue une source précieuse pour comprendre la formation et l’évolution des pratiques juridiques (Poudret, 1998). Les coutumes, en passant de l’oralité à l’écrit, nous permettent de comprendre comment les sociétés médiévales ont conçu et appliqué le droit. En distinguant les différentes catégories de coutumes et en analysant leurs processus de formulation et de rédaction, nous saisissons la complexité et la diversité de l’architecture juridique médiévale.

L’usage et la coutume orale

Avant de devenir une norme juridique, la coutume, exemple par excellence de law from below, est simplement une manière collective et répétée d’agir, appelée usage, sans caractère obligatoire. Cet usage devient coutume lorsqu’il est verbalisé, souvent à la suite d’un différend ou d’une incertitude sur l’usage en vigueur. Par exemple, les pratiques commerciales dans les ports de la Ligue hanséatique au Moyen Âge ont souvent évolué en coutumes acceptées et respectées par les marchands de diverses nationalités après avoir été discutées et verbalisées lors de réunions de guildes. L’us et la coutume purement orale sont difficilement appréhendables pour l’historien car ils laissent peu de traces écrites. Toutefois, lorsqu’une attestation écrite d’une coutume spécifique est demandée par des justiciables ou des juges, elle peut être conservée, bien que cela ne représente qu’une infime partie de la pratique coutumière (Wyssbrod, 2019).

La mise par écrit de la coutume

Les coutumiers, en consignant les pratiques orales et les usages locaux, permettent de figer la coutume dans un texte stable et consultable (Kuskowski, 2022). Ce n’est que lorsque les coutumiers sont constitués et que la coutume est mise par écrit que celle-ci peut être étudiée de manière plus complète. Le Spiegel von Schwaben (« Miroir de Souabe »), compilé au XIIIe siècle, est l’un des coutumiers les plus importants de cette période. Ce document rassemble les coutumes locales de la région souabe, fournissant une vue d’ensemble des pratiques juridiques et sociales de l’époque. Grâce à cette compilation, les juristes et les juges pouvaient s’appuyer sur des règles écrites claires, réduisant ainsi les incertitudes et les conflits liés aux interprétations divergentes des usages locaux. De plus, ce coutumier illustre la manière dont les sociétés médiévales cherchaient à harmoniser et à systématiser leurs règles coutumières, contribuant ainsi à la construction d’un droit plus uniforme et plus accessible. Certains coutumiers sont rédigés par l’autorité législative ou à sa demande. Dans ce cas, il s’agit d’une coutume écrite, qui se distingue de la loi par son origine : la loi émane d’un organe législatif tandis que la coutume écrite est une confirmation par celui-ci d’une pratique populaire.

Les coutumiers privés

Ces ouvrages, rédigés par des praticiens pour leur usage personnel, ou en vue d’être publiés et diffusés, constituent un état de la coutume à un moment donné. Le Coutumier de Lausanne rédigé en 1368 par l’évêque Aymon de Cossonay (1355-1375) en est un bel exemple. Aussi connu sous le nom de « Plaid général », celui-ci visait à préserver et à mieux faire valoir les droits de la cité. Celui-ci reflète l’influence des pratiques des cités méridionales dans ces contrées. Il témoigne également d’une volonté de contrer le risque de disparition d’un savoir oral menacé par les épidémies de peste qui frappaient cette région depuis 1347, emportant avec elles notaires, clercs, avocats et procureurs. Ce coutumier, régulièrement mis à jour et remanié pour refléter les changements sociaux et juridiques de la région, a régi Lausanne et les terres épiscopales jusqu’à la mise en vigueur du code civil vaudois, en 1821.

Il est courant de voir quelques modèles de coutumiers s’imposer, être recopiés et adaptés, parfois assez librement. Il devient alors nécessaire d’établir une typologie matérielle afin de comprendre la filiation de ces ouvrages et de les étudier de manière comparative. Cette typologie permet d’identifier les caractéristiques distinctives des manuscrits, telles que leur format, leur structure, les matériaux utilisés, et les annotations marginales. Dans certains cas, les coutumiers privés ont servi de modèle à la mise par écrit officielle de la coutume, voire ont été repris tels quels et officialisés.

Le rôle des institutions et de la société

Les coutumes ne sont pas créées dans le vide ; elles émergent des interactions sociales et des pratiques quotidiennes. Elles sont le reflet des comportements, des traditions et des besoins de la communauté. Les institutions locales, telles que les tribunaux et les conseils municipaux, jouent un rôle crucial dans la reconnaissance et la formalisation des coutumes. Les statuts des guildes et des corporations sont un exemple de la formalisation des coutumes par des institutions locales (Lett, 2020). Ces organisations professionnelles (par ex. : la confrérie des marchands de Bruges, la corporation des Tanneurs de Nuremberg, la Corporation des Bouchers de Londres, l’Arte della Lana – « Corporation de la Laine » – de Florence, etc.) qui regroupent des artisans et des commerçants, utilisaient des coutumes orales pour régir leurs pratiques internes et externes. Ces coutumes, une fois inscrites dans les statuts des guildes, devenaient des normes juridiquement contraignantes.

La flexibilité et l’évolution des coutumes

Le droit coutumier est caractérisé par sa flexibilité et sa capacité d’adaptation. Contrairement aux lois écrites, qui tendent à être rigides et statiques, les coutumes évoluent plus librement en résonance avec les changements dans la société. Les coutumes commerciales propres aux foires médiévales, qui s’adaptent rapidement en fonction des besoins des marchands en matière de transactions, de crédit et de règlement des litiges, illustrent bien cette flexibilité. Les coutumes de la foire de Champagne au XIIIe siècle sont un exemple classique. Les règles commerciales de cette foire, régulièrement ajustées en fonction des besoins des marchands, des conditions économiques et des expériences passées, permettaient de réguler efficacement les transactions et les crédits. Ces coutumes étaient suffisamment flexibles pour intégrer de nouvelles pratiques apportées par les marchands étrangers, tout en maintenant un cadre juridique stable et efficace pour les échanges. Cette capacité d’adaptation est à la fois une force et une faiblesse. Elle permet au droit coutumier de rester pertinent et de répondre rapidement aux nouvelles réalités sociales et économiques. Cependant, cette flexibilité pouvait également entraîner des défis en termes de stabilité juridique. La nature évolutive des coutumes pouvait rendre difficile la prévisibilité des règles, ce qui complique parfois la résolution des litiges et la formulation de stratégies à long terme pour les acteurs économiques et sociaux (Wyssbrod, 2019 ; Poumarède et Mousnier, 2021).

Développements de l’écrit pragmatique et pratique du droit

La période de 1180 à 1350 est souvent qualifiée de « révolution documentaire », de « révolution de l’écrit », ou de « tournant pragmatique » (Clanchy, 1979 ; Chastang, 2001 ; Bertrand, 2015). Cet essor majeur de la production scripturale transforme en profondeur la production, les usages et la conservation de l’écrit par les pouvoirs, modifiant durablement les pratiques administratives et juridiques. Cette époque marque le passage de la mémoire orale au document écrit. La quantité de documents produits et conservés augmente considérablement, et leur typologie se diversifie. Ce changement de paradigme s’accompagne de nouvelles façons d’« agir », pour reprendre la théorie de l’action développée par Pierre Chastang et Étienne Anheim (2009). Ces derniers ont en effet montré comment ce processus, lié en particulier au développement de formes d’écriture pragmatique (Jucker, 2011), influence de nouvelles façons de procéder qui s’ancrent progressivement dans les dynamiques sociales et institutionnelles et, plus largement, dans la pratique du pouvoir.

À partir de la fin XIIIe siècle, et surtout du XIVe siècle, alors que les pouvoirs en Occident intensifient encore leur recours à l’écrit, on parle même d’un « âge de communication multipliée » (Lazzarini, 2007). Les chancelleries se remplissent de notaires et de scribes, souvent formés à la maîtrise de l’ars dictaminis (Grévin, 2008). La forme du registre est adoptée un peu partout (les plus anciens conservés, ceux des notaires génois, datent du milieu du XIIe siècle). Le registre – aussi appelé minutier, registre de brèves ou cartulaire – simplifie la pratique de l’écrit juridique. Le notaire ou le scribe y note un résumé de l’acte – c’est la minute ou brève (imbreviatura) – qu’il conserve et transmet à ses descendants.

Un exemple notable de ce phénomène, qui s’observe à plusieurs échelles, est la constitution de mémoires documentaires, comme les mémoires judiciaires, qui transforment la pratique du droit. La Common Law anglaise, par exemple, avec les Year Books, archivés annuellement de 1268 à 1535, sert de précédents juridiques (Musson et Ormord, 1999). Les registres des chancelleries royales, tels que ceux de Philippe le Bel en France, montrent également une intensification de l’usage de l’écrit dans la gestion des affaires du royaume (Canteaut, 2018). Les registres urbains se multiplient aussi, à l’exemple de ceux des villes italiennes comme Florence et Venise où se développent des livres pour administrer les affaires municipales et enregistrer les transactions commerciales.

Ce processus s’accompagne d’une importante mutation archivistique. En effet, les centres de production et de conservation des actes et autres pièces écrites se multiplient et se diversifient (Cammarosano, 1991). Le renouveau du droit romain et du notariat, la création des universités et l’émergence de nouveaux pouvoirs, tant princiers qu’urbains, contribuent à la diversification et à la multiplication des centres de production et de conservation des actes et autres pièces écrites. Ce mouvement s’étend en Occident à des rythmes variés : d’abord en Italie centro-septentrionale, puis en Angleterre et dans les régions méditerranéennes, et plus tardivement dans d’autres régions.

Les archives notariées et ecclésiastiques sont soigneusement conservées pour assurer la pérennité des informations cruciales, et pour éviter également toute perte ou falsification. Les chartes sont souvent authentifiées par des sceaux, des signatures et des seings notariés pour garantir leur validité et leur force probante. Comme Paul Bertrand (2015) a contribué à le souligner, les documents du XIIIe siècle sont de plus en plus investis de valeur juridique, devenant aussi bien des instruments porteurs d’autorité que des écrits « ordinaires ». Les notaires jouent un rôle crucial dans cette évolution.

Le rôle des notaires

Selon Odile Redon (2004), un homme adulte sur vingt est notaire dans les villes occidentales du XIIIe siècle. Dans chaque bourg, on peut trouver un ou deux notaires auxquels les paysans font recours pour la gestion de leurs affaires. Les notaires des XIIe-XIVe siècles ont produit des millions de documents, conservés aujourd’hui le plus souvent dans des registres. Leur travail offre une riche source d’information sur les pratiques d’écriture, les objectifs des actes notariés et les techniques utilisées. L’évolution du support matériel du document joue également un rôle important dans cette évolution : peu à peu, le papier remplace le parchemin, l’écriture devient cursive et s’abrège, parfois à l’extrême ; les actes sont désormais rédigés selon un formulaire standardisé, issu des écoles notariales de Bologne et répandu par les manuels des grands professeurs d’ars notariae (Bretthauer, 2017). L’écrit, rédigé selon des formes précises, donne une valeur légale aux affaires soumises oralement aux notaires. Nommés par des autorités publiques, ceux-ci jouissent d’une fides publica qui confère une valeur intemporelle à leurs écrits.

Comme nous allons le voir, les actes produits par les notaires laïcs ou les scribes ecclésiastiques couvrent une variété de transactions économiques et sociales. Ceux-ci s’occupent en effet de questions liées à l’achat ou la location de biens, aux prêts et aux contrats de travail, à la constitution de dots, aux inventaires après décès ou aux partages d’héritage. Leur fonction s’étend cependant bien au-delà de ces champs d’applications spécifiques. Ils peuvent également être chargés d’officialiser légalement diverses déclarations et transactions, comme des dépositions pour des procès de canonisation ou la répartition du butin après une campagne militaire.

Le cas des cartulaires ecclésiastiques

Les cartulaires ecclésiastiques sont des compilations de copies de chartes et de documents conservés par les institutions religieuses, tels que les monastères et les évêchés, pour préserver et gérer leurs droits et propriétés. Ces cartulaires constituent une source inestimable pour l’étude de l’histoire, offrant des informations détaillées sur la gestion des biens, les relations entre les institutions ecclésiastiques et les pouvoirs séculiers, ainsi que sur les pratiques administratives et juridiques de l’époque.

Depuis les années 2000, l’historiographie est revenue sur les raisons de la compilation de ces livres (Guyotjeannin, 1993 ; Chastang, 2001). Les cartulaires étaient souvent rédigés pour protéger les droits et les propriétés des églises contre les usurpations et les contestations. Ils comprenaient des copies de donations, de privilèges, de transactions foncières, et de divers actes juridiques qui établissent et confirment leur possessions et leur revenus. La production de ces cartulaires répondait à des besoins pratiques, juridiques et administratifs, permettant aux institutions ecclésiastiques de disposer d’une archive fiable et accessible pour défendre leurs intérêts.

Qu’est-ce qu’un cartulaire ?

Un cartulaire est un recueil de copies de documents établi par une personne physique ou morale, transcrivant des titres relatifs à ses biens et droits ainsi que des documents concernant son histoire ou son administration, pour en assurer la conservation et en faciliter la consultation. (Source : Vocabulaire international de la diplomatique, M. Cárcel Orti, éd. Valencia, 1994, p. 35-36)

La base de données « CartulR », un instrument de référence pour les recherches sur les cartulaires

Bertrand P. dir., CartulR – Répertoire des cartulaires médiévaux et modernes, Orléans, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 2006 (Ædilis, Publications scientifiques, 3). [En ligne] http://www.cn-telma.fr/cartulR/

Bertrand P., « La base de données ‘Cartulaires’ de la section de diplomatique de l’IRHT », Le Médiéviste et l’ordinateur, 42, 2003, p. 37-42. [En ligne] http://lemo.irht.cnrs.fr/42/mo42_04.htm

Un exemple célèbre est le cartulaire de l’abbaye de Cluny (BNF, NAL 1497 : Chartularium Cluniacense [dit « Cartulaire A » de l’abbaye de Cluny], 1051-1100), qui contient une multitude de chartes détaillant les donations faites à l’abbaye, ainsi que les privilèges accordés par les papes et les rois. Ce cartulaire, comme beaucoup d’autres, illustre l’importance de la documentation écrite pour la gestion des vastes domaines et des ressources économiques des monastères médiévaux.

Les cartulaires ont également joué un rôle crucial dans la transmission de la mémoire institutionnelle. En consignant les actes et les événements significatifs, ils ont contribué à la construction et à la préservation de l’identité historique des communautés religieuses. Ces documents ont servi non seulement à des fins administratives, mais aussi à des fins commémoratives et liturgiques, renforçant le lien entre l’écrit et la spiritualité.

Actes notariés et contrats de vente

Les actes notariés jouent un rôle crucial, notamment dans la formalisation des transactions immobilières. Partout en Europe, dès le Moyen Âge, les contrats de vente étaient systématiquement enregistrés par des notaires. Ces contrats détaillent les termes de la vente, y compris le prix et les conditions de paiement, et assurent la sécurité juridique des transactions. Les Archives d’État de Neuchâtel conservent un acte privé daté du mois de janvier 1265 (C7, 11). Dans cet acte, en présence de plusieurs témoins, Girard, jeune homme de Neuchâtel et fils d’Aubertin de la Tort, cède à Martin, bourgeois de Neuchâtel, et à ses héritiers, pour 12 deniers, des biens incluant des terres, des prés, des champs, des terrains non cultivés, des arbres et d’autres possessions diverses. À l’instar d’autres localités, Neuchâtel ne disposait alors pas encore de chancellerie ni de notaire (il faut attendre la seconde moitié du XIVe siècle). Les divers contrats entre particuliers étaient par conséquent rédigés en leurs noms et validés par une autorité locale, telle que l’abbaye de Fontaine-André, la prévôté de Neuchâtel ou le chapitre de l’église de Neuchâtel. Dans ce cas précis, c’est l’abbé de Fontaine-André qui a authentifié l’acte en y apposant son sceau. Cet acte, comme tant d’autres, offre un aperçu des pratiques juridiques et économiques de l’époque.

Les transactions foncières incluent une variété de documents attestant des transferts de propriété, tels que les actes de vente, les échanges et les baux. Ces documents étaient essentiels pour établir et prouver la propriété des terres et des biens immobiliers. Le Registrum Lombardorum (XIVe s.), conservé aux Archives cantonales de Fribourg (AEF, RN 9/1) documente les emprunts souscrits auprès des Lombards de Fribourg, prêteurs d’argent d’origine lombarde établis dans la ville dès la fin du XIIIe siècle. Le rédacteur principal du registre, le notaire fribourgeois Pierre Nonans, inclut des informations détaillées sur les prêts, les intérêts et les garanties foncières, offrant ainsi un aperçu précieux des pratiques financières et commerciales alors pratiquées. Le manuscrit est accessible en ligne, tout comme sa transcription.

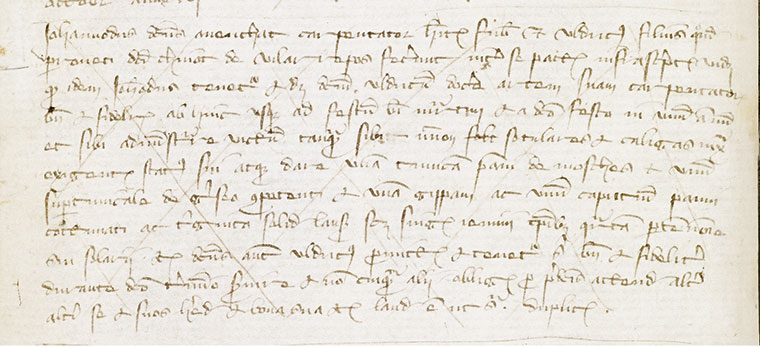

Un exercice de transcription

Un contrat d’apprentissage du 22 octobre 1356

CORRECTION DE LA TRANSCRIPTION

Johannodus dictus Avenchat, carpentator, habitator Friburgi, et Uldricus, filius quondam / Perroneti dicti Chinot de Vilarrepos, fecerunt inter se pact[um] infrascript[um], videlicet / quod idem Johannodus tenetur et debet dictum Uldricum docere artem suam carpentatoriam / bene et fideliter, ab hinc usque ad festum beati Martini et a dicto festo in unum annum, / et sibi administrare victum tanquam sibi necnon sotulares et caligas iuxta / exigenciam status sui, atque dare unam tunicam panni « de mosches » et unum / supertunicale de griseo competenti, et unam gippam ac unum capucium panni / cottunati, ac triginta solidos lausannensium, scilicet singulis ieiunii temporibus quartam partem nomine / sui solarii etc. Dictus autem Uldricus promittit et tenetur sibi bene et fideliter / durante dicto termino servire, et non cuiquam alii. Oblig[at] pro predictis attendendis alter / alteri se et suos heredes et bona sua etc. Laudatum est ut supra. Duplicetur.

COMMENTAIRE HISTORIQUE

Le Registrum Lombardorum tire son nom des prêts d’argent enregistrés par les banquiers lombards à Fribourg, mais il inclut aussi divers instruments notariaux, dont certains régissent les rapports de travail. Le contrat d’apprentissage du 22 octobre 1356 entre Jeannod Avenchat, charpentier à Fribourg, et Ulric, fils de feu Perronet Chinot de Villarepos, en est un exemple. Ce pacte stipule que Jeannod doit enseigner à Ulric son métier « correctement et fidèlement » jusqu’au 11 novembre 1357. L’accord, conclu avant leur rendez-vous chez le notaire, est maintenant enregistré.

Le contrat précise que Jeannod doit transmettre son savoir à Ulric, qui en retour promet de servir son maître avec la même loyauté. Vu la durée d’un an et le salaire de 30 sous lausannois, payable en quatre fois, Ulric semble déjà en partie formé. Majeur, il traite directement avec Jeannod sans intermédiaire. Le salaire d’Ulric est inhabituel, car les apprentis payaient généralement leur maître, mais il reçoit aussi nourriture, vêtements, et autres biens. En contrepartie, il doit servir exclusivement Jeannod, garantissant ainsi que l’investissement du maître n’est pas perdu.

Ce type de contrat, basé sur la réciprocité, comblait les lacunes juridiques de l’époque en l’absence de réglementation spécifique sur l’apprentissage. Une ordonnance générale ne sera promulguée à Fribourg qu’en 1424 pour encadrer ces relations entre maîtres et apprentis.

Sources judiciaires et autres documents relatifs à l’application du droit

Les sources judiciaires constituent des documents fondamentaux pour comprendre le fonctionnement des tribunaux et l’application du droit au Moyen Âge comme pour les époques postérieures. Elles incluent les comptes rendus de procès, les décisions de justice et d’autres documents similaires, produits et conservés principalement pour attester des droits et des obligations des parties impliquées. L’archivage de ces documents, déjà au Moyen Âge, permet non seulement de garantir les procédures judiciaires, mais aussi de fournir des preuves en cas de litiges.

Comptes rendus de procès

Les comptes rendus de procès offrent une vue détaillée des procédures judiciaires, incluant les arguments des parties, les témoignages, les délibérations des juges et les verdicts. Ces documents sont essentiels pour reconstituer les pratiques judiciaires et comprendre l’évolution des systèmes juridiques. En Angleterre, les Year Books, qui désignent un ensemble de reports of cases, sont destinés à présenter les tenants et les aboutissants d’un jugement rendu. Ils présentent des comptes rendus détaillés des procès tenus devant les cours royales, fournissant des informations sur les arguments juridiques présentés, les décisions des juges et les précédents juridiques établis (Genet, 1980). Sous d’autres cieux, les registres des procès de la République de Venise (Archivio di Stato, Avogaria di Comun) fournissent des comptes rendus détaillés des procès civils et criminels tenus devant les tribunaux vénitiens. Ces documents révèlent non seulement comment les juges de Venise appliquent les lois locales et les coutumes pour résoudre les litiges, mais éclairent également les réseaux de pouvoirs, les systèmes d’alliance et de solidarité.

Décisions de justice

Les décisions de justice sont des documents formels émis par les tribunaux après délibération, qui établissent les droits et les obligations des parties en litige. Elles sont cruciales pour comprendre l’application du droit et les principes juridiques en vigueur à une époque donnée. Les fonds des Procès criminels des Archives de l’État de Genève conservent des décisions de justice qui mettent particulièrement bien en lumière les méthodes employées par les juges pour établir la culpabilité ou l’innocence des accusés, ainsi que les différents types de preuves acceptées. Les décisions de justice, notamment en lien avec la sorcellerie, révèlent les procédures inquisitoriales et fournissent des exemples concrets de la justice en action, révélant les tensions sociales, économiques, et politiques sous-jacentes. En France, les Parlements étaient des cours de justice suprême, et leurs décisions sont bien documentées dans les archives. Les décisions du Parlement de Paris fournissent des vues d’ensemble sur les pratiques judiciaires et les normes juridiques appliquées dans l’ensemble du royaume.

Les registres judiciaires : justice criminelle et affirmation du pouvoir

Outre les comptes rendus de procès et les décisions de justice, d’autres documents jouent un rôle-clé dans le fonctionnement des tribunaux et l’application du droit, tels que les mandats d’arrestation, les ordonnances et les registres pénitentiaires. Ces derniers, surtout dès le XVIe siècle, documentent les détenus, les accusations portées contre eux et les sentences prononcées. Ces registres fournissent des informations importantes sur la justice pénale et les conditions de détention. En Italie, les registres communaux de la justice pénale (libri maleficiorum) documentent les crimes et les procès criminels. Ces livres incluent des détails sur les accusations, les preuves présentées, les témoignages et les verdicts, offrant une vue détaillée du fonctionnement des institutions judiciaires et des mécanismes de la procédure (Gauvard, 1991 ; Claustre, Bourlet et alii, 2021). Cette documentation exceptionnelle demeure encore largement inexploitée par la recherche historique, contrairement aux statuts communaux qui ont, eux, été étudiés sous de nombreux aspects.

À l’échelle seigneuriale et communale, les sources judiciaires étaient perçues comme des outils précieux pour les seigneurs et les autorités locales. Elles leur permettant de consolider leur autorité et de légitimer leur pouvoir en fournissant des preuves écrites et officielles de leurs décisions et actions.

Les seigneurs recourent volontiers aux registres de justice pour établir leur contrôle sur les terres et les populations sous leur autorité. Les rôles des justiciers seigneuriaux, souvent consignés dans ces registres, détaillent les procédures judiciaires locales, les jugements rendus et les sanctions imposées. Ces documents montrent comment les seigneurs gèrent les conflits, régulent les relations féodales et maintiennent l’ordre public. Les procès-verbaux des cours seigneuriales révèlent les diverses infractions jugées, allant des litiges fonciers aux délits mineurs, et les peines correspondantes, telles que les amendes, la confiscation de biens ou même l’emprisonnement.

Les autorités communales, telles que les conseils municipaux, utilisaient également la documentation judiciaire pour asseoir leur autorité. Les délibérations et décisions des conseils municipaux, souvent enregistrées dans les registres municipaux, montrent comment les villes et les bourgs géraient les affaires locales. Ces documents incluent des ordonnances émises pour maintenir l’ordre public, des règlements sur les marchés et le commerce, et des jugements sur les disputes entre citoyens.

Les sources judiciaires, qu’il s’agisse de comptes rendus de procès, de décisions de justice ou d’autres documents judiciaires, sont essentielles pour comprendre l’application du droit et le fonctionnement des tribunaux à travers les siècles. Elles offrent une vue précieuse sur les pratiques judiciaires, les normes juridiques et les dynamiques sociales de différentes époques. Ces documents, conservés principalement pour des raisons juridiques, sont essentiels pour la recherche historique et juridique, fournissant une base solide pour l’étude de l’évolution du droit et de la justice.

Écrits doctrinaux et commentaires juridiques

Les écrits doctrinaux médiévaux reflètent la manière dont le droit a été compris, interprété et enseigné. Ces textes, le plus souvent rédigés par des juristes et des érudits, servaient non seulement à expliciter les lois en vigueur mais aussi à discuter leur application pratique. En fournissant des analyses détaillées et des interprétations des textes légaux, ces écrits ont contribué à forger un cadre juridique cohérent et accessible, facilitant ainsi son application par les praticiens du droit.

L’influence des traités juridiques sur la pratique du droit

Un exemple particulièrement éloquent de l’influence de ces écrits sur la pratique juridique est celui des traités relatifs à la figure du légat ou de l’ambassadeur. Ces traités émergent dès le XIIIe siècle et se développent tout au long des XVe et XVIe siècles pour atteindre un succès considérable dans toute l’Europe au XVIIe siècle. Rédigés par des juristes expérimentés, ces textes abordent des questions complexes et montrent comment le rôle de l’ambassadeur a été défini juridiquement, en explorant les conditions et les compétences nécessaires des diplomates pour résoudre les conflits et établir des alliances. Ces documents illustrent parfaitement comment la théorie juridique, nourrie par l’expérience pratique des diplomates, a contribué à la formalisation de concepts clés du droit international : l’immunité, les pouvoirs et les instructions des ambassadeurs, véritables pierres angulaires de notre diplomatie actuelle, sont des pratiques mises en place dès le Moyen Âge (Andretta, Péquignot et Waquet, 2015).

Les miroirs des princes et leur influence sur les pratiques juridiques

Les « miroirs des princes », qui présentent soit le portrait du prince idéal, soit une série de conseils de gouvernement adressés au « prince » et à travers lui à tous les souverains, offrent des conseils sur la conduite morale, la gestion des affaires publiques, et les principes de justice et d’administration. À l’exemple du De regimine principum de Gilles de Rome (1243-1316), rédigé vers 1279, ils ont joué un rôle indirect mais significatif dans la formation des pratiques juridiques en influençant la pensée et les actions des dirigeants médiévaux. En particulier dès le XIIIe siècle, ils ont contribué à établir des idéaux de gouvernement basé sur la justice, la prudence, et la moralité chrétienne. Ces idéaux ont influencé, de manière plus ou moins directe, les pratiques administratives et juridiques des dirigeants qui les lisaient et les appliquaient. Ces textes incluent souvent des sections sur la manière de rendre la justice, de traiter les sujets et de gérer les conflits. Ils encouragent les souverains à être justes et équitables, influençant ainsi les décisions judiciaires et les pratiques administratives (Perret, 2018 ; Perret et Péquignot, 2022).

Conclusion

L’étude des sources de la pratique juridique médiévale révèle une diversité impressionnante de matériaux qui ont structuré le droit et les comportements sociaux. Nous avons vu comment les sermons et textes religieux ont joué un rôle crucial en diffusant des normes éthiques et juridiques, tandis que le droit coutumier, oral ou écrit, offre une perspective précieuse sur l’évolution des normes locales. La mise par écrit, à travers les coutumiers, a permis de stabiliser et de formaliser des pratiques juridiques, facilitant leur transmission et leur application. Les documents notariés tels que les actes de vente, testaments et contrats, ont, quant à eux, sécurisé les transactions foncières et les transferts de propriété, assurant la pérennité des droits. Les décisions judiciaires fournissent des clés de compréhension précieuses sur le fonctionnement des tribunaux et l’application des lois, reflétant les tensions sociales, économiques et politiques de l’époque. Les écrits doctrinaux et commentaires juridiques ont été essentiels pour l’enseignement et la pratique du droit, permettant une compréhension approfondie et une interprétation cohérente des textes légaux.

En somme, l’étude des sources de la pratique juridique montre comment la théorie et l’expérience se rejoignent pour former une architecture juridique complexe et dynamique, essentielle à la compréhension du droit et de la société médiévale et moderne. Ces sources ont non seulement structuré les systèmes juridiques mais aussi façonné les comportements individuels et collectifs, contribuant à la continuité et à l’évolution des pratiques juridiques à travers les siècles.

POUR FAIRE LE POINT

- Quelle est l’influence des sermons et des textes religieux sur la pratique juridique médiévale ?

Pour aller plus loin : En quoi les prédicateurs et les textes doctrinaux ont-ils façonné les comportements économiques et sociaux de l’époque ? - Comment se distingue le droit coutumier des autres sources juridiques ?

- Quels sont les processus par lesquels les coutumes orales deviennent des coutumes écrites et en quoi ces dernières diffèrent-elles des lois créées par des organes législatifs ?

- Quel rôle jouent les documents notariés dans la compréhension des transactions foncières et successorales ?

- Comment les actes notariés, les contrats de vente et les testaments ont-ils contribué à la sécurité des transactions et à la préservation des droits de propriété ?

- Comment les décisions judiciaires reflètent-elles le fonctionnement des tribunaux et l’application du droit au Moyen Âge ?

- Quels types de documents judiciaires sont essentiels pour reconstituer les pratiques judiciaires médiévales et quelles informations fournissent-ils sur les systèmes juridiques de l’époque ?

- En quoi les écrits doctrinaux et les commentaires juridiques ont-ils contribué à l’interprétation et à la transmission du droit ?

- Comment les travaux de juristes médiévaux ont-ils façonné la théorie et la pratique du droit, et quels concepts juridiques ont émergé de ces écrits ?

- Comment les institutions locales ont-elles formalisé les coutumes et influencé la pratique juridique ?

- De quelle manière les guildes, les conseils municipaux et les tribunaux ont-ils joué un rôle dans la reconnaissance et la formalisation des coutumes locales, transformant des pratiques orales en normes juridiquement contraignantes ?

- Quel rôle les « miroirs des princes » ont-ils joué dans la formation des pratiques juridiques médiévales ?

- Comment ces traités didactiques destinés à former les souverains ont-ils influencé les pratiques administratives et judiciaires, et en quoi ont-ils contribué à l’intégration des principes de justice et de gouvernance dans le droit coutumier et écrit ?

Note 1

Et in tali casu iustum pretium erit ut non solum respiciatur ad rem quae venditur, sed ad damnum quod venditor ex venditione incurrit. Et sic licite poterit aliquid vendi plus quam valeat secundum se, quamvis non vendatur plus quam valeat habenti ». (Summa theologiae, IIa-IIae q. 77)

Bibliographie :

Étienne Anheim et Pierre Chastang, 2009 « Les pratiques de l’écrit dans les sociétés médiévales (vie-xiiie siècle) », Médiévales, 56, p. 5-10.

Daniel Arasse, 1981 « Dévotion et culture : fonctions de l’image religieuse au xve siècle », Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du xiie au xve siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 131-146.

Stefano Andretta, Stéphane Péquignot et Jean-Claude Waquet (éd.), 2015 De l’ambassadeur. Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du xixe siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome.

Josiane Barbier, 2005 « Testaments et pratique testamentaire dans le royaume franc (vie-viiie siècle) », François Bougard et al. (dir.), Sauver son âme et se perpétuer, Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 7-79.

Vincent Bernai et al. (éd.), 2008 Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Paul Bertrand, 2019 Les écritures ordinaires Sociologie d’un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et empire, 1250-1350), Paris, Éditions de la Sorbonne.

Paul Bertrand et Pierre Chastang, 2019 « Les temps des écritures grises. Formation et temporalités du gouvernement par l’écrit (v. 1080-v. 1350) », Arnaud Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest (dir.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 29-64.

Pierre Chastang, 2001 Lire, écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs des cartulaires en Bas-Languedoc (xie-xiiie siècles), Paris, Éditions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.

Michael Clanchy, 2013 [1979] From Memory to Written Record. England 1066-1307, Londres, E. Arnold.

Isabelle Bretthauer, 2017 « Artes notariae et formulaires notariaux : les techniques de l’écriture des actes dans la seconde moitié du xve siècle en Normandie », Liliane Hilaire-Pérez et al. (éd.), Le livre technique avant le xxe siècle, Paris, CNRS Éditions.

Paolo Cammarosano, 1991 Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, Carocci editore.

Olivier Canteaut, 2018 « Du bon usage des registres. Les pratiques administratives de la monarchie capétienne et la matérialité de l’enregistrement, du milieu du xiiie siècle à 1328. L’art médiéval du registre », Olivier Guyotjeannin (éd.), Chancelleries royales et princières, Paris, École nationale des Chartes, p. 125-205,

Louis Carlen, 1988 Rechtsgeschichte der Schweiz, Berne, A. Francke Verlag.

Pierre Chastang, 2013 La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, p. 35-36.

Michael Clanchy, 1985 « Literacy, Law and the Power of the State », Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 25-34.

Julie Claustre, avec la collaboration de Caroline Bourlet, Benoît Descamps, Stéfan Gouzouguec et Yvonne-Hélène Lemaresquier, 2015 « Documents judiciaires », Ménestrel, en ligne.

Franck Collard, 1999 Pouvoirs et culture politique dans la France médiévale. ve-xve siècle, Paris, Hachette.

Jean Dellemottte, 2017 « Thomas d’Aquin ou l’économie face à la morale et à la religion », Jean Dellemotte(dir.), Histoire des idées économiques, Paris, Dunod, p. 25-40.

Philippe Depreux, 2002 « La loi et le droit. La part des échanges culturels dans la référence à la norme et les pratiques juridiques durant le haut Moyen Âge », Les échanges culturels au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 41-70.

Lionel Dorthe et Kathrin Utz Tremp (éd.), 2016 Sources du droit du canton de Fribourg, I. Le droit des villes, 7. "Registrum Lombardorum". Le premier registre notarial des Archives de l’État de Fribourg (1356-1359). SDS FR I/3/7, Bâle, Schwabe Verlag, p. 5-62.

Ferdinand Elsener, 1989 Studien zur Rezeption des Gelehrten Rechts. Ausgewählte Aufsätze, Friedrich Ebel et Dietmar Willoweit (éd.), Thorbecke, Sigmaringen.

Matthias Frühauf, 2006 Zur Legitimation von Gewohnheitsrecht im Zivilrecht unter besonderer Berücksichtigung des Richterrechts, Berlin, Logos Verlag.

Claude Gauvard, 1991 "De grace especial". Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne.

Jean-Philippe Genet, 1980 « Droit et histoire en Angleterre : la préhistoire de la "révolution historique" », L’historiographie en Occident du ve au xve siècle, Rennes, université de Haute-Bretagne, p. 319-366.

Max-Emanuel Geis, 2017 « Gewohnheitsrecht », Eric Hilgendorf et Jan C. Joerden (éd.), Handbuch Rechtsphilosophie, Stuttgart, Metzler, p. 25-29.

Benoît Grévin, 2007 « Les mystères rhétoriques de l’État médiéval. L’écriture du pouvoir en Europe occidentale (xiiie-xve siècle) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008/2, p. 271-300.

Olivier GUYOTJEANNIN, Laurent MORELLE et Michel PARISSE (dir.), 1993 Les cartulaires, actes de la table ronde organisée par l’École nationale des chartes et le GDR. 121 du CNRS, Paris, 5-7 décembre 1991, Paris, École des Chartes.

Milan Kuhli, 2010 Das Völkerstrafgesetzbuch und das Verbot der Strafbegründung durch Gewohnheitsrecht. Zur Frage der Zulässigkeit von strafgesetzlichen Verweisungen auf Völkergewohnheitsrecht im Hinblick auf das Verbot der Strafbegründung durch Gewohnheitsrecht nach Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, Berlin, Dunker & Humblot.

Pierre Januard, 2022/4, « De l’"œconomia" à l’échange volontaire : la délimitation de l’activité économique chez Thomas d’Aquin », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 106, p. 567-609.

Pierre Januard, 2022« Risks on Trade : The Activity of the Merchant in Thomas Aquinas’s Commentary on the Sentences », History of Economic Ideas, 22-1, p. 47-98.

Michael Jucker, 2011 « Pragmatische Schriftlichkeit und Macht : Methodische und inhaltliche Annäherungen an Herstellung und Gebrauch von Protokollen auf politischen Treffen im Spätmittelalter », Christoph Dartmann, Thomas Scharff et Christoph Friedrich Weber (éd.), Zwischen Pragmatik und Performanz : Dimensionen Mittelalterlicher Schriftkultur, Turnhout, Brepols, p. 405-441.

Ada Maria Kuskowski, 2022 Vernacular Law. Writing and the Reinvention of Customary Law in Medieval France, Cambridge, Cambridge University Press.

Isabella Lazzarini, 2007 « La communication écrite et son rôle dans la société politique de l’Europe méridionale au Moyen Âge », Jean-PhilippeGenet (dir.), Rome et l’État moderne européen, Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 265-285.

Encyclopédie de Genève, tome 4. Les institutions politiques, judiciaires et militaires, 1991, Bernard Lescaze et Françoises Hirsch (éd.), Genève, Association de l’Encyclopédie de Genève.

Didier Lett (dir.), 2020 Les statuts communaux vus de l’extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne.

Jean-Philippe Lévy, 1988 « Les actes de la pratique, expression du droit », Revue historique de droit français et étranger, 66, p. 151-170.

Hervé Martin, 2000 « Les sermons du bas Moyen Âge. Un réexamen en cours », Revue d’histoire de l’Église de France. Un siècle d’histoire du christianisme en France, 86-217, p. 447-458.

Christoph H. F. Meyer, 1997 « Mittelalterliche Rechts – und Verfassungsgeschichte. Die Methodenfrage aus anthropologischer Sicht. Forschungsertrage und Perspektiven », Heinz Duchhardt et Gert Melville (dir.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit, Cologne, Böhlau, p. 71-102.

François Menant, 2009 « Le notaire médiéval, producteur de texte », Sho-ichi Sato (éd.), Herméneutique du texte d’histoire : orientation, interprétation et questions nouvelles, Nagoya, Nagoya university-Graduate school of letters, p. 77-92.

Bernard Montagnes, 1992 « Prophétisme et eschatologie dans la prédication méridionale de saint Vincent Ferrier », Cahiers de Fanjeaux, Fin du monde et signes des temps, 27, p. 331-349.

Anthony Musson et Willima Mark ormrod, 1999 The Evolution of English Justice. Law, Politics and Society in the Fourteenth Century, Basingstoke, Macmillan Press.

Jeanne Niquille, 1921 « L’hôpital de Notre-Dame à Fribourg », Archives de la Société d’histoire du canton de Fribourg, 11, Fribourg, Fragnière, p. 267-424.

Noëlle-Laetitia Perret et Stéphane Péquignot, 2022 A Critical Companion to the "Mirrors of Princes" Literature, Leyde-Boston, Brill.

Noëlle-Laetitia Perret, 2018 « Le Speculum legatorum (v. 1278-1279) de Guillaume Durand. Expérience personnelle et réflexion théorique dans la construction d’un discours normatif », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 104, vol. 135, p. 410-423.

Marie-Anne Polo de Beaulieu, 1999 « Le prédicateur et ses auditeurs dans la ville médiévale », M. Tymowski (éd.), Anthropologie de la ville médiévale, Varsovie, Dig, p. 179-191.

Marie-Anne Polo de Beaulieu, 1999 Éducation, prédication et cultures au Moyen Âge, Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Jacques Poumarède et Mireille Mousnier (dir.) 2001 La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses universitaires du Midi.

Jean-François Poudret, 1998 Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du xiiie à la fin du xvie siècle, vol. 1, Berne, Stämpfli.

Odile Redon, 2004 « Conclusions », François Menant et Odile Redon (éd.), Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 337-348.

Albert Rigaudière, 2003 « Chapitre V. Droits savants et pratiques françaises du pouvoir : du savoir au savoir-faire ? », Albert Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Comité pour l’histoire économie et financière de la France, p. 161-173.

Norbert Rouland, 1995 L’anthropologie juridique, Paris, Presse Universitaire de France.

Reiner Schulze, 1990 « Das Recht fremder Kulturen – vom Nutzen der Rechtsethnologie für die Rechtsgeschichte », Historisches Jahrbuch, 110, p. 446-470.

Laure Verdon, 2014 « Les usages du récit dans l’archive judiciaire médiévale », Lucien Faggion et Christophe Régina (éd.), Récit et justice. France, Italie, Espagne (XIVe-XIXe siècles), Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence.

Adrien Wyssbrod, 2019 De la coutume au code. Résistance à la codification du droit civil à Neuchâtel sous l’Ancien Régime, université de Neuchâtel, Centre infrafacultaire d’histoire du droit et de droit romain.