Les Constitutiones Regni Siciliae. Le Liber Augustalis

Introduction

Entre les XIe et XIIe siècles, parallèlement à l’affirmation des pouvoirs universels du pape et de l’empereur, enracinés dans un mouvement de légitimation divine issu d’un lointain passé, l’Europe commence à expérimenter de nouveaux modèles de gouvernement. Ils se caractérisent par un contrôle direct du territoire, un exercice des pouvoirs publics (justice, perception de l’impôt) et une maîtrise de la fonction législative. Le régime monarchique apparaît presque simultanément en Angleterre, en France, dans la Péninsule Ibérique et en Italie du Sud. Les modèles culturels qui soutiennent le pouvoir public monarchique dans ses différentes manifestations semblent tous être marqués par le facteur de sacralité. Ce qui distingue le roi des autres seigneurs territoriaux n’est pas tant l’étendue de sa juridiction et de ses pouvoirs qu’une légitimation symbolique par le charisme. La constitution royale se distingue donc aussi des autres formes de législation par ses matrices « culturelles ». Le commandement, c’est-à-dire l’établissement d’un nouvel ordre (qui s’étend du domaine de la justice à celui de l’administration et à celui des relations entre les individus), s’accompagne de références généralement tirées des Saintes Écritures et de la compilation de droit romain par excellence, le Corpus Iuris Civilis de Justinien.

Le cas de la Sicile est paradigmatique mais en même temps exceptionnel. La naissance du royaume en 1130, sa structure administrative et sa législation initiale sont conformes à ce qui se passe dans d’autres monarchies, en particulier au sein de la monarchie normande d’Angleterre. Pourtant, les matrices culturelles présentes en son sein (latine, musulmane, grecque et lombarde) déterminent une particularité visible dans l’image même des souverains de Sicile ainsi que dans le fonctionnement du nouveau régime. Cette différence s’accentue avec l’accession au trône de Frédéric II de Hohenstaufen (1198-1250), souabe par son père et normand par sa mère. Petit-fils de Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique (1155-1190), et de Roger II de Hauteville, premier roi de Sicile (1130-1154), Frédéric sera placé sous tutelle pontificale. Au cours de son long règne, Frédéric II se heurte à pas moins de quatre souverains pontifes et fait l’objet de nombreuses excommunications. Pour se défendre face à cette menace, celui qui fut à la fois empereur du Saint-Empire (depuis 1215) et roi de Sicile, cherche ainsi à dicter la ligne d’un nouveau pouvoir en promulguant le Liber Augustalis (désormais LA), l’un des textes normatifs les plus significatifs de la civilisation juridique occidentale.

Promulguée en 1231 et modifié avec des ajouts jusqu’en 1248 par le souverain, le LA est un exemple de ius proprium, c’est-à-dire ce droit institué pour un ordre particulier (territorial ou personnel) et en vigueur uniquement au sein de cet ordre. Le LA est resté en vigueur dans le royaume de Sicile jusqu’au début du XIXe siècle. Il a été abrogé avec l’entrée en vigueur du Codice per lo Regno delle Due Sicilie (« Code pour le royaume des Deux Siciles »), dans le royaume de Naples (citra farum) en 1809 puis dans le royaume de Sicile (ultra farum) en 1819.

Le pouvoir de légiférer

Roi du Regnum Siciliae et empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II maintient ses deux couronnes séparées et la législation du LA s’adresse exclusivement à son royaume insulaire. La portée « révolutionnaire » de l’intervention régulatrice de Frédéric est explicitée dans le préambule (prooemium) du livre. À l’instar des règles justiniennes qui sanctionnaient l’entrée en vigueur et la validité des parties du Corpus Iuris de Justinien, il constitue une sorte de règle de promulgation. Selon le préambule, la nouvelle législation se rapporte directement à la cosmogonie et en est la continuation et la conséquence logique. Après avoir créé l’univers, Dieu crée l’homme et la femme, les rend immortels et les soumet à une loi : c’est là le fondement du pouvoir. La loi, donnée par le pouvoir d’établir les normes juridiques, lie les sujets. Leur bonheur extraordinaire cesse avec la désobéissance : ils deviennent alors mortels. Et de la désobéissance naissent les maux de l’humanité et les discordes dues à la division des biens qui, selon la loi naturelle, étaient communs. Pour apaiser ces discordes, un gouvernement des choses du monde devient nécessaire. Le souverain, chargé de gouverner, a donc l’obligation de cultiver la justice (iustitiam colendo) et de créer le droit, afin que le don du royaume directement reçu de Dieu puisse être doublé, comme dans la parabole des Talents. Le fondement du pouvoir de légiférer, selon la théologie politique exprimée dans le LA, réside dans la justice ; la loi est l’instrument dont dispose le roi pour maintenir l’ordre et garantir la justice dans le royaume (Conte-Mayali-Pasciuta, 2019).

Les références au pouvoir législatif du souverain et à sa prérogative exclusive de fonder la loi dans le royaume reposent sur des références juridiques et théologiques. Si, d’une part, Frédéric II invoque directement Dieu comme source de sa légitimité, d’autre part, il se réfère expressément au droit romain et au fondement séculier du pouvoir. Dans la Cost. Non sine grandi (LA I 31), il est fait explicitement référence à la Lex regia de imperio, par laquelle le peuple romain aurait transmis au princeps la potestas de faire les lois ; cette disposition, rappelée dans un fragment d’Ulpien (D 1.4.1, pr.) et dans d’autres passages du Corpus de Justinien (Inst. 1.2.6 et C 1.17.1,7), était devenue au Moyen Âge le fondement de la légitimation du pouvoir royal et impérial. Il faut tenter de le libérer de la dérivation divine exclusive et omniprésente, et donc de l’intermédiation pontificale (Pio, 2011).

« Ce n’est pas sans un grand conseil et une réflexion approfondie que les Quirites ont transféré au prince romain, au moyen de la Lex regia, le pouvoir de promulguer des lois et le pouvoir souverain, afin que de celui qui, grâce à l’appui de la fortune de César, gouvernait les peuples avec puissance, jaillisse l’origine de la justice, d’où découlerait sa défense ». (LA, I 31, Non sine grandi).

Revenant au niveau de l’exercice concret du pouvoir, Frédéric II termine son préambule par une partie explicitement dispositive. La nécessité de donner de nouvelles lois à son règne découle de la situation particulière dans laquelle s’est trouvé le royaume d’abord en raison de son jeune âge et ensuite de son absence due aux événements de l’élection impériale troublée (Stürner, 1983).

« Puisque donc le royaume de Sicile, précieux héritage de notre majesté, tant par la faiblesse de notre jeunesse que par notre absence, a été affligé jusqu’à ce jour par les attaques des tumultes passés, nous avons décidé qu’il était digne de pourvoir à sa paix et à sa justice avec un grand effort, puisque, même face à la résistance de certains qui n’appartenaient pas au giron dudit royaume ni au nôtre, nous l’avons toujours trouvé prêt et dévoué au service de notre sérénité ». (LA, Prooemium)

Le souverain se doit d’intervenir pour rétablir l’ordre qu’il a contribué à troubler. Le dispositif ne laisse aucune place à l’incertitude : les règles qu’il promulgue ne sont valables que dans le regnum (et donc pas dans l’Empire). Leur entrée en vigueur entraîne l’abrogation de toutes les lois et coutumes alors en vigueur et qui entreraient en contradiction avec la teneur des nouvelles règles. Sur ordre du souverain, la législation antérieure (celle de ses prédécesseurs comme la sienne) avait déjà été incorporée dans le nouveau recueil de lois. Les règles extravagantes, c’est-à-dire celles qu’il avait décidé de ne pas transposer, auraient définitivement perdu leur validité et n’auraient pu trouver d’utilité ni à la cour ni à l’extérieur de celle-ci.

« Nous voulons donc que les sanctions actuelles de notre nom ne prennent effet que dans le royaume de Sicile et, après avoir annulé les lois et coutumes antérieures dudit royaume qui sont contraires à nos constitutions, nous ordonnons qu’elles soient inviolablement observées par tous à l’avenir ; nous avons ordonné que toutes les sanctions antérieures des rois de Sicile et les nôtres soient incluses, de sorte que rien de ce qui n’est pas contenu dans le corps actuel de nos constitutions ne puisse acquérir de force ou d’autorité dans les jugements ou en dehors d’eux ». (LA, Prooemium)

La rédaction du Liber Augustalis

Nous ne savons pas grand-chose sur la manière dont le Liber Augustalis a été rédigé. Les conjectures que l’immense historiographie concernant Frédéric II a fourni sont des plus variées, mais restent au stade de l’hypothèse (Stürner, 1996). Ce qui est certain, c’est qu’en 1220 encore, le roi de Sicile ordonne que « les bonnes coutumes et pratiques en usage à l’époque du roi Guillaume [II] » soient observées dans son royaume. Il s’agit de la première disposition de ce qu’il a été convenu d’appeler plus tard « les Assises de Capoue », exclusivement transmises grâce à la chronique de Riccardo da San Germano (Garufi, 1936-1938).

La situation change radicalement au cours de la décennie suivante. En 1230, Frédéric ordonne aux seigneurs hauts justiciers (iusticiarii) du royaume qu’ils amènent, dès que possible, quatre hommes chacun. Choisis parmi les plus âgés et les plus instruits, ils devront connaître les lois des souverains normands, de Roger II de Hauteville (le grand-père maternel du souverain souabe) à Guillaume II (1166-1189), ainsi que les coutumes et pratiques en vigueur dans le royaume approuvées par ses prédécesseurs (Winkelman, 1880). Cette phase de reconnaissance de la réglementation en vigueur dans le royaume s’est déroulée alors que la rédaction du nouveau texte juridique était à un stade avancé. Au cours de l’été 1231, le pape Grégoire IX (1227-1241) tente d’empêcher sa promulgation.

« Nous avons appris que vous avez l’intention de promulguer de nouvelles constitutions, de votre propre initiative ou séduits par les conseils insensés d’hommes pervers, et il s’ensuit nécessairement que l’on dit de vous que vous êtes un persécuteur de l’Église et un destructeur de la liberté publique ». (Pennington, 1993, p. 59)

Le pape s’adresse donc à Frédéric II, qui a pris connaissance du projet de nouveau corpus législatif, et demande officiellement au souverain de s’abstenir de promulguer de nouvelles lois « car les innovations de ce type engendrent généralement de graves scandales ». (huiusmodi novitates gravia solent scandala suscitare) (Pennington, 1993).

La lettre que le pape adresse à Giacomo, archevêque de Capoue, très proche du souverain souabe et manifestement actif dans l’élaboration de ces nouvelles règles de droit, a un contenu similaire mais un ton beaucoup plus sévère.

« Il nous a été rapporté comme une nouvelle certaine que vous avez donné à Frédéric le texte des nouvelles constitutions […] qui sont destructrices du salut et génèrent d’énormes scandales, et que vous vous cachez derrière la feuille de vigne de la faible excuse que vous n’êtes pas celui qui dicte les lois mais la plume qui les écrit ». (Pennington, 1993, p. 61)

Le pontife lui a enjoint d’abandonner immédiatement son entreprise et de travailler à empêcher le scandale des nouvelles lois de se produire (Pennington, 1993). Les lettres de Grégoire IX permettent de comprendre pourquoi nous en sommes restés à des hypothèses sur la manière dont le LA a été rédigé. L’information concernant la participation active de Giacomo de Capoue a été rapportée au pontife. Le ton de la lettre semble permettre de déduire que, lors d’un échange antérieur, Giacomo s’était disculpé auprès du pontife, affirmant qu’il n’était qu’un simple rédacteur et non celui qui a dicté le texte (dictator). Frédéric II, quant à lui, ne mentionne jamais de « commission » chargée de rédiger le nouveau corpus ni d’auteur responsable des normes. En d’autres termes, la paternité de l’ensemble du corpus devait être renvoyée à son auteur politique. Ce n’est qu’à cette condition que ces règles auraient eu la force nécessaire pour être observées. Certes, le souverain n’a pas été le seul auteur matériel des lois, mais le silence sur la manière dont elles ont été composées n’est pas seulement dû aux accidents de l’histoire.

La tradition manuscrite et les problèmes de reconstruction des textes

Les Constitutions de Melfi de 1231

Les règlements édictés à Melfi en 1231, communément appelées « Constitutions de Melfi » (« massa di Melfi » en italien), constituent le premier noyau – et le plus substantiel – du Liber Augustalis.

Au cours de son long règne, Frédéric II a continué à légiférer, édictant de nouveaux règlements ou modifiant partiellement ceux qui étaient déjà en vigueur. Il n’est pas possible d’établir avec une certitude absolue quelle était la configuration d’origine, ni quels ont été les ajouts ou modifications ultérieurs. La tradition manuscrite est, à cet égard, assez inégale. Cependant, l’historiographie, même la plus récente, semble converger, avec un bon degré d’approximation, sur l’identification des Constitutions de Melfi dans certains manuscrits latins et dans les manuscrits contenant la traduction grecque du LA.

Trois massifs documentaires permettent d’identifier les normes issues des Constitutions de Melfi dans le LA : 1) un groupe de manuscrits latins ; 2) tous les manuscrits grecs ; 3) la Glossa ordinaria de Marinus de Caramanico (c. 1240 – m. 1285/1287). Dans les deux premières sources énumérées ici (et pour lesquelles voir les indications ci-dessous), les mêmes normes apparaissent et elles sont transcrites dans le même ordre. Et Marinus commente principalement les Constitutions de Melfi en se limitant à indiquer explicitement quand et où le souverain est intervenu pour modifier le texte.

Selon cette reconstitution « externe », réalisée par Capasso (Capasso, 1871), puis complétée par Stürner (Stürner, 1996), les règlements émis à Melfi en 1231 sont au nombre de 226. Il s’agit d’une législation qui incorpore, comme mentionné dans le préambule du LA, les lois des souverains normands précédents et certaines règles données par Frédéric lui-même au Regnum à des occasions antérieures.

En ce qui concerne la législation normande, 38 normes sont attribuables à Roger II (cf. liste dans Stürner, 1983) et presque toutes se trouvent dans le manuscrit des Assises d’Ariano (Vat. Lat. 8782). L’attribution des normes indiquées sous la rubrique « rex Guillelmus » est plus complexe. En effet, aucun manuscrit ne précise si l’auteur est le premier, Guillaume Ier de Hauteville (1154-1166) ou le second, Guillaume II, roi sous ce nom. Avec une bonne approximation, l’historiographie tend à attribuer 27 de ces normes à Guillaume II, le seul des deux souverains à être désigné à plusieurs reprises par Frédéric comme « consobrinus noster » (Stürner, 1996, p. 74-76).

La version de la Vulgata du Liber Augustalis

La version dite de la Vulgata du LA consiste en une réorganisation, après la mort de Frédéric II en 1250, du corpus original de Melfi de 1231 et des novellae du souverain, c’est-à-dire les constitutions ou les ajouts faits par Frédéric II jusqu’en 1246. Cette version est divisée en trois livres, contenant respectivement 107, 52 et 94 constitutions. Cette version est précédée du célèbre préambule (prooemium), qui se caractérise par son élégance et sa force conceptuelle. Frédéric II s’y réfère à une pluralité de sources bibliques, littéraires, philosophiques et, bien sûr, romanes. Le livre I s’ouvre sur les règles de défense de la foi et s’intéresse principalement au droit public au sens large, en traitant de la maiestas, de la paix dans le Regnum et de l’ordre public. Le livre II réglemente de manière organique les aspects relatifs à la procédure judiciaire. Enfin, le livre III contient les constitutions de droit féodal, de droit pénal et de droit privé.

Les manuscrits conservés

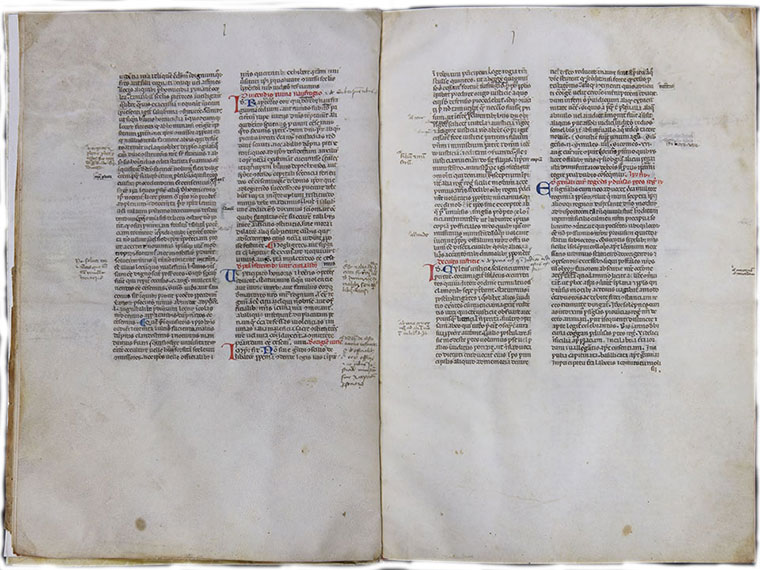

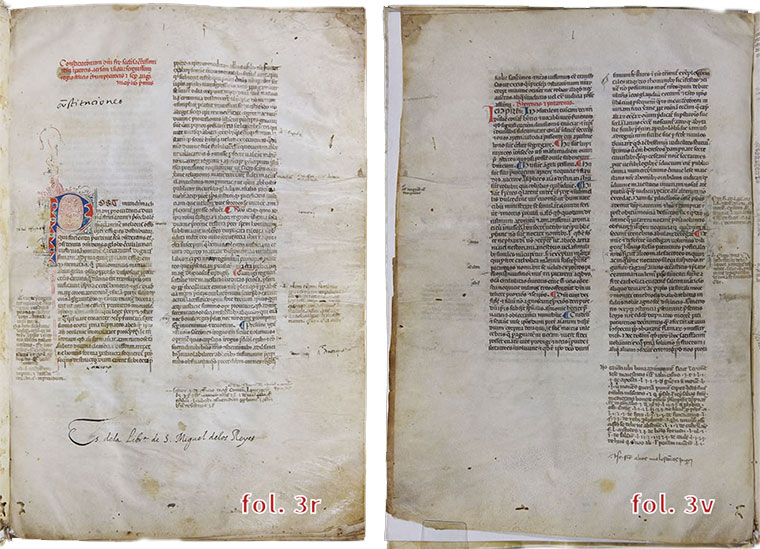

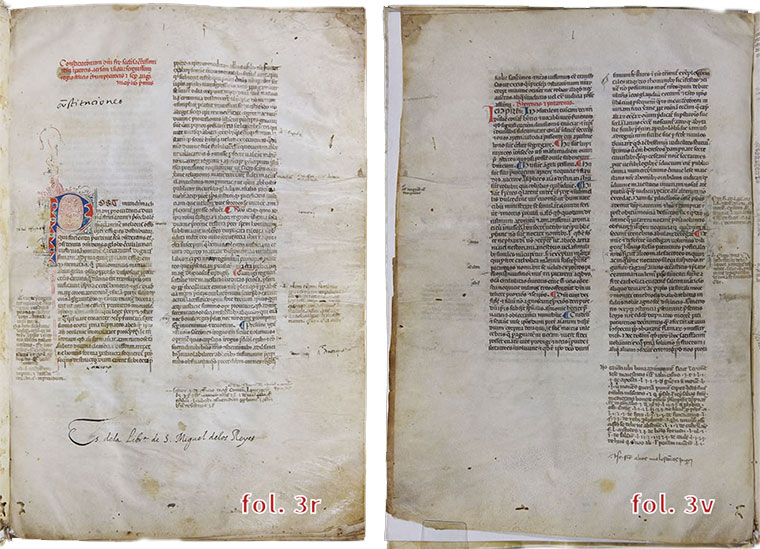

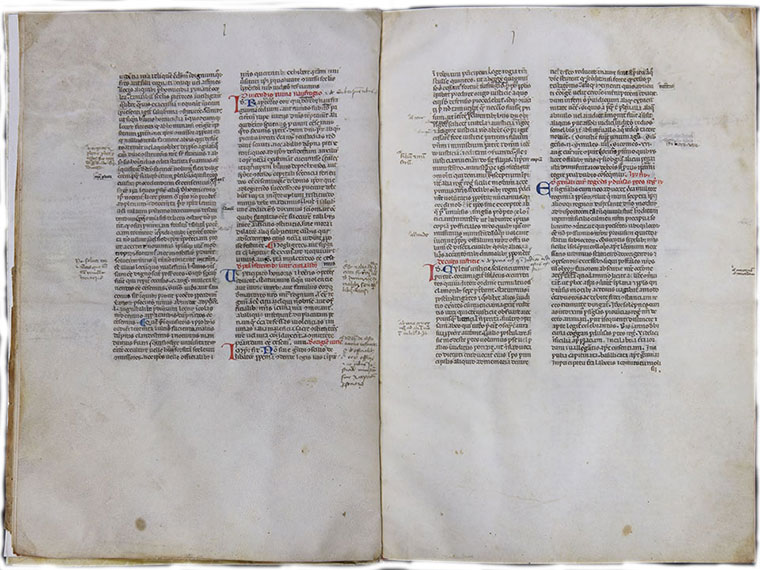

Les 22 manuscrits qui contiennent les constitutions de Frédéric II pour le Regnum Siciliae peuvent être datés entre la fin du XIIIe et la fin du XVe siècle. Ils se répartissent en trois groupes :

- Quatre manuscrits contenant le corpus original de 1231 (les Constitutions de Melfi)

- Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 4625

- Cité du Vatican, Bibliothèque du Vatican, ms. Ott. Lat. 2945 (voir ici)

- Monte Cassino, Bibliothèque de l’abbaye, Compactiones XXVI

- Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, C. IV. 5

- Dix manuscrits contenant le corpus original et les novellae de Frédéric II

- Cité du Vatican, Bibliothèque apostolique vaticane, ms. Vat. Lat. 6770 (voir ici)

- Cité du Vatican, Bibliothèque apostolique vaticane, Reg. Lat. 1948 (voir ici)

- Valence, Universidad Biblioteca General, ms. M 417 (698) (voir ici)

- Cité du Vatican, Bibliothèque apostolique vaticane ms. Vat. Lat. 1437 (voir ici)

- Naples, Bibliothèque nationale, ms. III A 30

- Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 4624 A

- Palerme, Bibliothèque municipale, ms. Qq H124

- Palerme, Bibliothèque municipale, ms. 2Qq A 66

- München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 28193 (voir ici)

- Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 847 (voir ici)

- Quatre manuscrits contenant la version grecque des Constitutions de Melfi :

- Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Graec. 1392

- Cité du Vatican, Bibliothèque du Vatican, ms. Barb. Gr. 151 (voir ici)

- Naples, Bibliothèque nationale, ms. III E 35

- Naples, Bibliothèque nationale, ms. III E 36

- Quatre manuscrits contenant des versions réduites du Liber Augustalis :

- New Haven, Yale University Library, mss. J Si 12, n° 2 (LAW, Rare Book Collection 36 11-0250)

- Valence, Universidad Biblioteca General, ms. 814

- Madrid, Biblioteca Nacional, mss. 568 (voir ici)

- Madrid, Biblioteca Central de la Universidad, ms. 117-Z-46

Les principales éditions imprimées

Les éditions imprimées du Liber Augustalis (XVe-XVIIe siècles)

|

Au XVe siècle |

|

|

1475 : | Naples 1475, S. Riessinger/F. Del Tuppo |

|

1492 : | Naples, 1492 F. Del Tuppo |

|

Au XVIe siècle |

|

|

1506 : | Venise, 1506, N. Superanzio |

|

1521 : | Naples 1521, C. de Perrinis-P.P. d’Anna |

|

1533 : | Lyon 1533, N. Superanzio |

|

1533 : | Naples 1533, C. de Perrinis-P.P. d’Anna |

|

1534 : | Lyon 1534, N. Superanzio |

|

1537 : | Lyon 1537, N. Superanzio |

|

1545 : | Naples 1545, C. de Perrinis-P.P. d’Anna |

|

1552 : | Naples 1552, C. de Perrinis-P.P. d’Anna |

|

1559 : | Lyon 1559, G. Sarayna |

|

1560 : | Lyon 1560, G. Sarayna |

|

1568 : | Lyon 1568, G. Sarayna |

|

1580 : | Venise 1580, G. Sarayna |

|

1590 : | Venise, 1590, G.B. Muzillo |

|

Au XVIIe siècle |

|

|

1605-43 : | Naples 1605-1643, C. Tapia |

|

1613 : | Francfort-sur-le-Main 1613, F. Lindembrogio |

La première édition imprimée du LA en 1475 est napolitaine. Cette editio princeps contient la version de la Vulgata du texte avec l’apparatus et le célèbre préambule de Marinus de Caramanico (1475). En 1492 paraît la seconde édition, qui modifie la première en plusieurs parties et présente des variations considérables dans l’attribution des constitutions (1492).

Le XVIe siècle se caractérise par de nombreuses réimpressions du corpus de Frédéric II. Elles sont principalement destinées à la pratique judiciaire. Le premier groupe d’éditions est enrichi par l’apparatus de Marinus et le commentaire d’Andreas de Isernia (c. 1220/30 – c 1316). (1506 ; 1533 ; 1534 ; 1537). Le deuxième groupe comprend quatre versions imprimées à Naples et éditées par Cesare de Perrinis et Pietro Paolo D’Anna. Ce groupe a la particularité de contenir des versions modifiées à partir d’anciens codices qui, selon Bartolomeo Capasso (1815-1900), étaient inconnus des autres éditeurs (1521 ; Naples 1533 ; 1545 ; 1552). Le troisième et dernier groupe d’éditions du XVIe siècle comprend cinq versions : les quatre premières (1559 ; 1560 ; 1568 ; 1580), peu importantes, éditées par Gabriele Sarayna, et la cinquième (1590) imprimée à Venise et éditée par Giovanni Battista Muzillo.

Au siècle suivant, l’intérêt pour le LA a considérablement diminué, car la principale source de ius regni était les Pragmatiques Sanctions (Pragmatica Sanctio) émises par les rois. À la même époque, l’édition juridique a commencé à manifester un grand intérêt pour les recueils systématiques des sources normatives en vigueur. La collection des Ius Regni Neapolitani éditée par Carlo Tapia et publiée entre 1605 et 1643, qui contient également les constitutions de Frédéric II, est importante à cet égard. La version de 1613 est un autre exemple éditorial qui montre clairement la prise en compte par le XVIIe siècle de la compilation de Frédéric. Cette édition ne répond pas aux besoins de la pratique juridique, mais aux besoins de l’érudition qui s’affirmait dans la sphère juridico-historique. Cette nouvelle entreprise éditoriale fait ainsi partie du plus large Codex legum antiquarum et témoigne d’une approche purement philologique du texte des constitutions.

La fortune juridique et éditoriale du LA se modifie au cours du XVIIIe siècle. En 1734, le royaume de Sicile, comme le royaume de Naples, est envahi par les troupes de Charles de Bourbon (1716-1788), ce qui soustrait l’île à la domination autrichienne et rétablit la souveraineté du royaume. L’année suivante, la chaire de diritto patrio est créée à l’Université de Naples et la nécessité pratique et conceptuelle de rationaliser et de systématiser le grand nombre de sources normatives en vigueur dans le Regnum commence à se faire sentir.

Au XVIIIe siècle, il existe trois éditions des constitutions de Frédéric II d’une importance fondamentale. La première est l’édition napolitaine de 1773 éditée par Antonio Cervone, peu appréciée par les historiens et les érudits qui auraient préféré une plus grande précision et une plus grande attention philologique au texte. L’intention de Cervone était cependant de fournir un instrument complet des lois en vigueur dans le royaume. En ce sens, on peut comprendre la décision de réimprimer non seulement le LA mais aussi les chapitres angevins accompagnés de l’apparatus doctrinal et des index. La deuxième édition du XVIIIe siècle est une œuvre vénitienne de 1781 dirigée par Paolo Canciani. L’origine extra regnum de l’édition trahit son intention nettement philologique et érudite. Le volume sur les constitutions de Frédéric II fait en fait partie d’une vaste collection de cinq volumes consacrée aux Barbarorum leges antiquae. La troisième entreprise éditoriale, imprimée à Naples en 1786, est l’œuvre de Gaetano Carcani. Cette réimpression, très appréciée au fil du temps, est basée sur l’editio princeps de 1475. Pour la première fois dans l’histoire de l’édition du LA, le texte grec apparaît également, ce qui est très utile pour reconstituer la strate originale de la compilation melfitaine. Cette édition de Carcani conclut l’histoire éditoriale des constitutions de Frédéric II en tant que source normative en vigueur jusqu’au début du XIXe siècle.

Les éditions des XIXe et XXe siècles répondent évidemment à des intérêts principalement historiographiques. L’édition de Jean-Louis-Alphonse Huillard-Bréholles (1817-1871) basée sur deux manuscrits parisiens (Paris, BnF, ms. lat. 4624 A et ms. lat. 4625) est remarquable. Dans son Historia Diplomatica Friderici Secundi (Paris, 1852-1861), l’éditeur propose un texte abrégé des constitutions de Frédéric II en séparant le texte original de 1231 des novellae.

L’édition critique de Wolfgang Stürner

Du point de vue de l’histoire du droit, la tradition éditoriale du Liber Augustalis culmine avec l’édition critique de Wolfgang Stürner publiée en 1996 dans la série Leges des Monumenta Germaniae Historia (Stürner, 1996). Elle est disponible en libre accès.

L’édition de Stürner offre une comparaison précise des différents témoins manuscrits, des éditions imprimées et des sources historiographiques, sans négliger les manuscrits contenant la version grecque des Constitutions de Frédéric II. Le texte de chaque constitution est accompagné d’un commentaire critique qui permet aux chercheurs de se référer aux différentes variantes, justifiant ainsi les choix opérés par l’éditeur pour reconstruire le texte de la manière la plus rigoureuse possible. Le LA ne représentant pas la totalité de l’action législative du souverain, il fallait choisir entre conserver le corpus melfitain dans son intégralité, comme l’avait déjà fait Huillard-Bréholles, ou rompre son unité en insérant de nouvelles constitutions au fur et à mesure de leur apparition, choix préféré par Stürner. La publication de Stürner restitue ainsi au savant l’ensemble des apports législatifs du Regnum Siciliae sous le règne de Frédéric II. Dans l’appendice, l’éditeur joint aux différentes constitutions frédériciennes un certain nombre de lois et de dispositions définies comme Leges extravagantes, dont il n’a pu établir la datation et qui ne figurent que dans un ou deux manuscrits. Mais il indique qu’elles ont été publiées dans les éditions de Carcani (1786), de Huillard-Bréholles (1852-1861) et d’Hermann Conrad (1973). Le texte des Constitutions de Frédéric II, précédé d’une vaste bibliographie et d’une introduction philologique, historique et historiographique approfondie, est enrichi de quatre outils de travail importants : une liste des manuscrits cités (Handschriftenverzeichnis), une liste des incipit (Initienverzeichnis), une liste des rubriques (Rubrikenverzeichnis) et un index des mots utilisés dans les textes (Wortindex).

Le Liber Augustalis dans son contexte.

L’Ordo iudiciarius et les relations avec le droit canonique

Le lien entre la justice et le droit est le véritable fil conducteur de la nouvelle législation frédéricienne. Le souverain est le seigneur de la justice et sa principale action de gouvernement consiste à veiller à ce que tous les sujets voient leurs droits respectés. La nouvelle législation doit servir à concrétiser ce postulat politique.

« On peut donc montrer qu’il est nécessaire, et pas seulement utile, que lorsque ces deux éléments, c’est-à-dire l’origine du droit et sa conservation, concourent dans la même personne, ni la justice ni la rigueur ne manquent. Il faut donc que César soit père et fils de la justice, seigneur et serviteur, père et seigneur dans la promulgation de la justice et dans sa conservation une fois promulguée. Ainsi, vénérant la justice, qu’il soit un fils et, l’administrant en abondance, qu’il soit un serviteur ». (LA I 31, Non sine grandi).

Pour rendre la justice, il faut des officiers et des règles qui permettent le bon déroulement du procès. Dans le LA, à côté d’un ensemble important de règles régissant les rôles et les compétences des officiers (dont la tâche est d’en assurer le respect dans la pratique), il existe un ensemble tout aussi important de règles régissant le procès dans toutes ses phases, un véritable ordo iudiciarius.

Les règles de procédure font toutes partie des Constitutions de Melfi, elles sont donc toutes données en 1231 et constituent toutes des règles de Frédéric II, ce qui marque un changement clair par rapport à la tradition normative précédente. Conformément au schéma formalisé par les ordines iudiciarii, les règles du procès suivent un ordre préétabli. Tout d’abord, on retrouve les dispositions générales qui sont contenues dans les constitutions I 31 à I 35. La Cost. Non sine grandi (LA I 31) constitue un préambule dans lequel la solennité et l’élégance du style rhétorique soulignent l’importance du sujet traité. Le souverain veut administrer la justice pour tous ses sujets « sans exception » (absque exceptione qualibet personarum) ; pour ce faire, il utilisera un groupe d’officiers royaux nommés à cet effet et, là encore, la justice civile et la justice pénale devront suivre deux voies spécifiques et être gérées par différents officiers. Ensuite, les dispositions suivantes réglementent la conduite morale et le comportement des parties et de leurs avocats devant les tribunaux, (LA I 32, Cultus iustitie) l’ordre de connaissance des affaires (LA I 33, Iusti cultoris) et l’assistance judiciaire gratuite pour les debiles (LA I 34, Lege presenti).

Viennent ensuite les règles concernant spécifiquement le déroulement du procès. Elles sont divisées en deux noyaux compacts : le premier comprend les constitutions I 96 à I 107 et régit les phases préparatoires du procès et du jugement par contumace ; le second (Cost. II 17 à Cost. II 45) traite du déroulement de la procédure à partir de la litis contestatio. Dépourvues de la rhétorique qui caractérise les constitutions que l’on pourrait qualifier d’accomplies ou d’uniques, ces dispositions sur le procès sont des instructions techniques, précises et directes, des dispositions qui semblent avoir été écrites sans interruption : en les lisant dans l’ordre, le discours s’écoule sans heurt. La scansion avec laquelle, selon toute vraisemblance, ils ont été présentés dès leur promulgation, retrace celle adoptée également par les ordines du début du XIIIe siècle. En effet, à partir de l’ordo de Tancrèdus (c. 1186-1236), la matière procédurale est subdivisée en titres et en paragraphes. Cette nouvelle présentation permet de rendre claire et explicite la grille argumentative qui, jusqu’à présent, n’était que présupposée par les précédents ordines iudiciari.

Par le biais du LA, les préceptes que la doctrine avait formalisés dans les ordines iudiciarii et dans les commentaires de la compilation de Justinien se transforment en ius proprium du royaume ; ils sont dotés de la force autoritaire et fondatrice qui découle exclusivement du commandement. Ils sont donc appliqués non seulement dans la mesure où ils sont partagés et acceptés par le groupe des juristes et des praticiens du droit, mais aussi et surtout dans la mesure où ils sont incorporés dans la forme de la loi.

En termes de quantité, d’organicité, d’exhaustivité et de précision, les normes de Frédéric II n’ont pas d’équivalent dans la législation séculière contemporaine. Bien entendu, on pense immédiatement aux compilations canoniques, qui consacrent un espace fixe au iudicium, établi dans le deuxième livre et jamais abandonné, dès la première Compilatio Antiqua. Du point de vue de la régulation procédurale, il est donc possible de tracer un lien assez évident entre le LA et les recueils normatifs de la matrice canonique, un lien qui est évidemment plus général. D’une part, Frédéric s’inspire certainement du droit canonique, tant au niveau du contenu que de la forme ; d’autre part, l’architecture grandiose de sa compilation semble représenter la réalisation concrète de premiers achèvements que le droit canonique n’avait jusqu’alors atteints qu’en théorie, mais qui n’avaient pas encore abouti à des résultats concrets. La coïncidence chronologique entre le Liber Augustalis (1231) et le Liber extra (1234) représente certainement la manifestation la plus évidente de cet échange mutuel.

POUR FAIRE LE POINT

- La Cost. Non sine grandi (LA I 32) peut être considérée comme le preambule d’un ordo iudiciarius. Pouvez-vous réussir à reconstruire les phases de ce processus à travers les normes du Liber Augustalis ?

- Lisez le préambule (prooemium) et identifiez les étapes logiques qui, depuis la création du monde, conduisent Frédéric II à la législation du Liber Augustalis. Indiquez également le domaine d’application des nouvelles normes, en vous basant sur le texte de Frédéric.

- Quelle est la version de la Vulgata du Liber Augustalis ? Quelles sont les autres variantes textuelles connues ?

- Comparez la constitution Post citationem emissam (L.A. II. 16) en la lisant d’abord dans le manuscrit Cité du Vatican, BAV, ms. Vat. Lat. 6770, fol. 30v, puis dans l’édition imprimée Carcani (Naples 1786) (p. 128) et enfin dans l’édition critique de Stürner (p. 317). Quelles différences trouvez-vous dans les trois versions consultées ?

Sources éditées

Carlo Alberto Garufi (ed.), 1936-1938 Ryccardi de Sancto Germano Notarii Chronica, Bologne, Zanichelli.

Wolfgang Stürner (éd.), 1996 « Die Konstitutionen Friedrichs II. Für das Königreich Sizilien », Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. 2 supplementum, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung.

Eduard Winkelmann (ed.), 1880 "Acta imperii inedita seculi xiii et xiv", Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sizilien, In den Jahren 1198 bis 1273, vol. 1, Innsbruck.

Bibliographie :

David Abulafia, 1977 « Kantorowicz and Frederick II », History. The Journal of the Historical Association, 62, p. 193-210.

David Abulafia, 1988 Frederick II : A Medieval Emperor, Londres, Allen Lane.

Francesco Brandileone, 1884 Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia, Rome-Turin-Florence.

Francesco Calasso, 1952 « Rileggendo il "Liber Augustalis" », Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani, Palerme, Università degli Studi di Palermo, p. 461-472.

Francesco Calasso, 1957 I glossatori e la teoria della sovranità, Milan, Giuffrè.

Bartolomeo Capasso, 1871 « Sulla storia esterna delle Costituzioni di Federico II », Atti dell’Accademia Pontaniana, 9, p. 379-502.

Paolo Colliva, 1966-1967 « Lo stato di Federico II : opera "d’arte" ed opera di necessità », Annali di storia del diritto, 10-11, p. 377-404.

Emanuele Conte, Laurent Mayali et Beatrice Pasciuta, 2019 « Constitution », Emanuele Conte et Laurent Mayali (dir.), A Cultural History of Law in the Middle Ages, Londres-New York-Oxford-New Delhi-Sydney, Bloomsbury Academic, p. 45-60.

Gerhard Dilcher, 1975 Die Sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und Ihrer Novellen, Cologne-Vienne, Böhlau.

Federico II. Enciclopedia fridericiana, 2005-2008, vols. 3, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, en ligne.

Norbert Kamp, 2006 « Federico II di Svevia, imperatore, re di Sicilia e di Gerusalemme, re dei Romani », Federico II. Enciclopedia fridericiana, I, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, en ligne.

Ernst H. Kantorowicz, 1927-1931 Kaiser Friedrich der Zweite, I-II, Berlin, Georg Bondi.

Ernst H. Kantorowicz, 1957 The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Theology, Princeton, Princeton University Press.

Thea von der Lieck-Buyken, 1960 Das römische Recht in den Constitutionen von Melfi, Cologne-Opladen, Springer VS.

Gennaro Maria Monti, 1930 « Pier della Vigna e le Costituzioni del 1231 », Annali del Seminario giuridico-economico dell’Università di Bari, 3-2, p. 175-186.

Beatrice Pasciuta, 2003 "In regia curia civiliter convenire". Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Turin, Giappichelli.

Beatrice Pasciuta, 2005 "Placet regie maiestati". Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano, Turin, Giappichelli.

Beatrice Pasciuta 2008 « "Ratio aequitatis" : modelli procedurali e sistemi giudiziari nel "Liber Augustali" », G. Dilcher et D. Quaglioni (dir.), Gli inizi del diritto pubblico, 2. Da Federico I a Federico II, Bologne-Berlin, Il Mulino, p. 67-86.

Beatrice Pasciuta, 2020 « La "Lectura Peregrina" di Andrea da Isernia e la costruzione editoriale degli apparati al "Liber Augustalis" », Rivista Internazionale di Diritto Comune, 31, p. 175-197.

Kenneth Pennington, 1993 « Gregory IX, Frederick II, and the Constitutions of Melfi », Kenneth Pennington, Popes, Canonists and Texts, 1150-1550, Aldershot, Routledge, p. 53-61.

Berardo Pio, 2011 « Considerazioni sulla "lex regia de imperio" (secoli xi-xiii) », Id. (dir.), Scritti di Storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis, Spolète, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, p. 573-599.

James M. Powell, 1971 The "Liber Augustalis" or Constitutions of Melfi promulgated by the Emperor Frederick II for the Kingdom of Sicily in 1231, Syracuse, Syracuse University Press.

Wolfgang Stürner, 1983 « "Rerum necessitas und divina provisio". Zur Interpretation des Prooemiums der Konstitutionen von Melfi (1231) », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 39-2, p. 467-554.

Anna Laura Trombetti Budriesi (éd.), 1987 Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia, Bologne, Patròn.

Carl Arnold Willemsen, 1986 Bibliographie zur Geschichte Kaiser Friedrichs II. und der letzten Staufer, Munich, Monumenta Germaniae Historica.

Ortensio Zecchino, 2006 « Liber Constitutionum », Federico II. Enciclopedia fridericiana, II, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, en ligne.