Casuistique et pouvoir législatif. Aux origines médiévales du renouvellement du droit de l’Église

Le droit canonique et la culture juridique occidentale

L’Église chrétienne occidentale et le droit qui régissait ses dimensions spirituelles et temporelles au Moyen Âge ont constitué une matrice de la société et de la culture européennes (Iogna-Prat, Rauwel et Gabriel, 2023). La tradition juridique continentale a en effet connu la coexistence du droit canonique (ius canonicum) et du droit civil romain (ius civile) en tant que droits de nature générale (iura communia), à côté d’une multiplicité de droits personnels et locaux de nature particulière (iura propria). Cet ensemble de droits a abouti à la création du ius commune à partir du XIIe siècle, un droit qui a régi l’ordre de l’Europe continentale jusqu’aux transformations introduites par les constitutions libérales, l’État de droit laïc, l’introduction de l’unicité du sujet de droit et la promulgation des codifications des droits nationaux.

Même lorsque la Réforme luthérienne de 1517 a définitivement rompu l’unité de l’Église occidentale, conduisant à l’émergence de nouvelles confessions beaucoup plus organiques par rapport aux pouvoirs des États et autres entités politiques territoriales, le droit canonique produit au fil des siècles par l’Église romaine est néanmoins resté une composante essentielle du ius commune.

Par un mécanisme constant d’osmose avec des éléments extérieurs à son propre système (Padoa Schioppa, 1999), le droit canonique a tissé un réseau de relations et de contaminations avec les différentes composantes du ius commune : le droit romain, la doctrine civile, la pensée théologique et les nombreux iura propria.

En 1991, l’historien et juriste Peter Landau a introduit le concept d’« influence » (der Einfluss) pour décrire la contribution très importante du droit canonique à la formation de la culture juridique européenne (Landau, 1991 et 1996). La science historico-juridique européenne a repris cette perspective et a montré comment le droit de l’Église médiévale est à la racine de valeurs, d’institutions et de mécanismes dans de nombreux domaines juridiques (Condorelli, Schmoeckel et Roumy, 2009-2020).

Prenons un exemple. Dès les premiers siècles de l’Église, l’évêque avait le devoir et le droit de visiter périodiquement son diocèse et de mener une enquête de nature pastorale sur ses subordonnés afin de vérifier sa bonne administration dans les domaines spirituel et temporel. La visite de l’évêque, connue sous le nom de visite pastorale, était conçue comme un instrument de connaissance destiné au contrôle et à la correction par l’autorité appelée à gouverner. Cette pratique a été reprise dès le début de l’époque moderne par les souverains absolus et adaptée aux objectifs de centralisation et de contrôle des autorités locales par les gouvernements centraux (Napoli, 2019 ; Di Paolo, 2018). Aujourd’hui encore, les principes élaborés pour justifier la visite et réglementer sa procédure constituent le modèle des inspections administratives menées par les autorités publiques et privées sur leurs subordonnés pour exercer une fonction de connaissance, de contrôle et de gouvernance (De Benedetto, 2019).

Les Corpora iuris de l’Église et de l’Empire : deux voies de formation et de réception en Europe

Le droit canonique se caractérise par le fait d’être un « droit religieux » (Padoa Schioppa, 1999 [2003]), c’est-à-dire un système juridique inspiré et réglementé par des valeurs métajuridiques qui découlent de préceptes religieux et éthiques consacrés par les textes bibliques, patristiques et conciliaires.

Comme nous le savons, le fondement du ius civile à la base du ius commune européen consiste plutôt en un complexe de textes qui a été promulgué en tant que compilation législative impériale au VIe siècle. Après une éclipse presque totale de cette compilation pendant environ cinq siècles, une activité croissante d’interprétation et d’enseignement de ces textes a commencé à partir du XIIe siècle et une version scolastique standard du Corpus Iuris Civilis a pris forme.

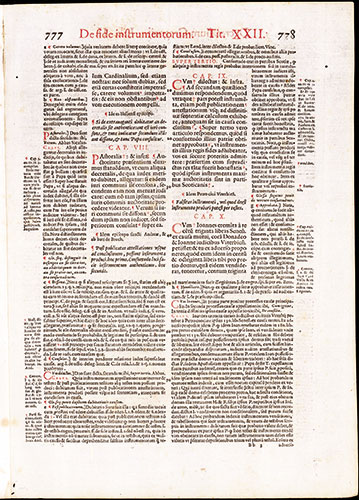

Le Corpus Iuris Canonici, quant à lui, a une histoire quelque peu différente : il s’agit d’un recueil de sources ecclésiastiques hétérogènes datant du IVe au XVe siècle, qui s’est formé progressivement entre le XIIe et le XVe siècle et qui n’a jamais fait l’objet d’une promulgation officielle. La première édition a été imprimée en 1500/1501 à Paris par le chanoine et éditeur français Jean Chappuis. Ses collections sont tantôt privées, tantôt officielles, et contiennent à la fois le ius vetus et le ius novum de l’Église médiévale.

Le Corpus Iuris Canonici a été repris à plusieurs reprises au début de l’époque moderne et mis à jour avec le ius novissimum, c’est-à-dire le droit constitué par les décrets du concile de Trente publiés en 1564. En réponse à la Réforme protestante, ces décrets ont joué un rôle central dans la définition des dogmes et ont également impulsé des réformes significatives qui ont modifié le ius decretalium médiéval (Sinisi, 2009).

En 1584, le pape Grégoire XIII a approuvé la version du Corpus Iuris Canonici révisée par une commission de correctores romani spécialement mandatée par le pape Pie V en 1566. L’approbation pontificale de 1584 diffère toutefois de la promulgation du Corpus de droit civil par Justinien entre 529 et 533. Ce dernier a promulgué l’entièreté de sa compilation : elle devient obligatoire dans son ensemble par sa faculté à légiférer. Grégoire XIII, quant à lui, a approuvé la version révisée du Corpus Iuris Canonici, mais n’a pas promulgué l’ensemble de la collection en tant que compilation officielle : il a laissé chaque partie de la collection garder sa légitimité originelle. L’Église occidentale n’a connu sa première codification unitaire officielle qu’en 1917 avec le code bénédictin, remplacé ensuite par le Code de droit canonique de 1983 qui est toujours en vigueur.

Les modalités et les formes par lesquelles l’Église médiévale s’est dotée d’un Corpus Iuris Canonici sont donc très éloignées de celles que Justinien a appliqué au VIe siècle avec le Corpus Iuris Civilis. Cependant, les deux corpora iuris ont été mis en contact par la doctrine des canonistes et des civilistes qui s’est développée autour d’eux dans les universités. Le lien entre le droit canonique et le droit civil a constitué un enchevêtrement indissociable, aussi bien quand les normes et les interprétations convergeaient que lorsqu’elles divergeaient. Leur participation à la création de la culture juridique a donc été commune.

Les civilistes travaillaient essentiellement sur un corpus juridique unique et bien défini, composé presque exclusivement du corpus justinien, complété par le droit féodal et additionné de quelques constitutions impériales médiévales. Les canonistes, en revanche, travaillaient sur un terrain très vaste et en constante évolution. Lié à la tradition et au ius vetus, il était toujours ouvert au changement et au ius novum, ainsi qu’à un recours constant à des sources extérieures à ce système, y compris le droit romain et des normes locales et individuelles (Padoa Schioppa, 1999).

Les décrétales et le ius novum : l’origine casuistique du droit général

Une particularité de l’Église occidentale médiévale est l’origine essentiellement casuistique du droit qui la régit. Comme on le sait, lorsque le pape se prononce sur une question controversée ou sur un cas soumis à son jugement, il émet une décrétale, sous la forme d’une littera decretalis. À partir de cette décrétale, il produit en fait un droit nouveau.

La décrétale répond à une demande d’avis d’un membre de la hiérarchie ecclésiastique concernant la résolution d’un cas concret. Disposant d’une force contraignante, elle n’a pas été créé dans le but de dicter une discipline générale. Les premiers canonistes qui ont glosé sur le Decretum de Gratianus-Gratien se sont attardés sur l’origine casuistique des décrétales et ont précisé leur nature de loi générale comme les canons des conciles (Landau, 2000).

Les décrétales étaient utilisées pro diversis negotiis. La fonction la plus fréquente était consultative, c’est-à-dire qu’elle consistait à donner un avis sur une question juridique ; mais d’autres fonctions comprenaient la clarification de la valeur d’une norme canonique, la promotion de l’application d’une disposition au niveau local, l’adoption d’une mesure d’exécution, l’instruction aux évêques locaux ou aux juges délégués de vérifier une situation dont le pape avait été informé par une plainte collective. Ce n’est que dans de rares cas que les décrétales ont été émises pour dicter des normes générales (Landau, 2000). En raison de leur nature jurisprudentielle, les décrétales des papes sont généralement comparées aux rescripta des empereurs romains qui les émettaient dans des circonstances similaires.

Les décrétales ont proliféré à partir de la fin du XIIe siècle, produisant un ius novum abondant, qui est toutefois resté en dehors du Decretum Gratiani. Le Décret est rapidement devenu le dépositaire du ius vetus, c’est-à-dire l’ensemble des sources les plus représentatives de la tradition juridique millénaire de l’Église du haut Moyen Âge.

La nécessité de mettre à jour le ius vetus conduit tout d’abord à l’ajout des nouvelles décrétales en annexe des manuscrits du Decretum, et bientôt à la rédaction de collections autonomes, les Quinque Compilationes Antiquae.

Ce sont les canonistes et les évêques qui s’attèlent à cette tâche afin de connaître et ordonner le ius novum, de disposer d’une collection de textes utiles pour étayer leurs arguments devant les tribunaux et d’enseigner le droit le plus récent dans les universités. Ce sont donc les canonistes qui ont formé le corpus juridique de l’Église en rassemblant ce que les pontifes ont promulgué par décrétale (Larson, 2016). Ces compilations ne parviennent toutefois pas à apporter ordre et certitude aux sources, car aucune n’exclut les autres, et ancore moins n’empêche l’émergence de nouvelles.

Avec les décrétales extravagantes, les papes ont exercé le pouvoir normatif absolu dont ils disposaient pour résoudre des cas particuliers. Lorsque ces textes qui avaient valeur de normes ont été réorganisés selon des critères systématiques, la doctrine a mis l’accent sur leur portée générale, qui allait au-delà de la nécessité de résoudre un problème contingent. Dans leurs travaux, les canonistes présentent ces normes particulières et singulières comme l’expression de principes généraux abstraits, établis par l’autorité de la norme souveraine. Les nombreuses solutions des cas individuels abandonnaient ainsi leur spécificité liée aux circonstances factuelles et devenaient des principes généraux du droit. La doctrine les interprétait dans le contexte d’un corpus textuel unique comprenant le ius vetus et le ius novum.

Si, dans un premier temps, ce sont les canonistes qui ont pris l’initiative de compiler des recueils de normes pontificales et de promouvoir leur diffusion, sans obtenir l’approbation de la Curie ou du pape, avec la Compilatio Tertia de 1210, élaborée par le canoniste Petrus Beneventanus, sur décision d’Innocent III (1198-1216), nous assistons pour la première fois à l’intervention du souverain pontife. Dans sa bulle Devotioni vestrae, Innocent III adresse à l’université de Bologne ce recueil. Il invite à ce qu’il soit appliqué dans les tribunaux et enseigné dans les universités, car il contient la version authentique de ses décrétales, c’est-à-dire celle qui correspond à la version dans les registres pontificaux (Thier, 2002).

Au début du XIIIe siècle, un pape publie donc pour la première fois un recueil officiel de droit de l’Église. La forme adoptée pour cette publication correspond aux besoins des docteurs de l’université qui vont justement l’enseigner aux étudiants. Il est conscient que les normes qu’il promulgue ne vivent qu’à travers la doctrine, parce que c’est elle qui les introduit dans le système en leur donnant une interprétation.

En 1226, la Compilatio Quinta d’Honorius III (1216-1227) inaugure une nouvelle ère dans la formation du corpus de droit canonique : ce sont les papes qui ordonnent de rassembler les normes existantes et chargent un canoniste de confiance de les fournir (Larson, 2016). L’université est le troisième acteur qui intervient pour parfaire la stabilisation du droit par sa propre exégèse. Avec la bulle Novae causarum, Honorius adresse au canoniste Tancredus, archidiacre de Bologne, la Compilatio Quinta qu’il avait fait rédiger et l’invite à la transposer sans hésitation dans les tribunaux et les écoles, car elle contenait des décrétales authentiques.

Cinq ans plus tard seulement, en 1231, Grégoire IX charge le canoniste dominicain Raymundus de Pennaforte – Raymond de Peñafort de produire un recueil de décrétales qui ne contiendrait que le droit effectivement en vigueur. Cette nouvelle compilation abroge tous les recueils de décrétales antérieurs. La particularité était que le pape autorisait à intervenir sur le texte même des décrétales. L’opération effectuée par le canoniste consistait alors à supprimer les références aux circonstances qui avaient donné lieu aux questions résolues par les décrétales et à transformer les décisions pontificales en déclarations de principe abstraites. Le degré de liberté avec lequel le compilateur est intervenu dans le contenu des décrétales, en énucléant leur raison d’être et en laissant le reste de côté, reflète le fait qu’il les considérait comme des véhicules de diffusion de valeurs et de principes de droit, plutôt que comme des textes législatifs officiels et non modifiables (Larson, 2016).

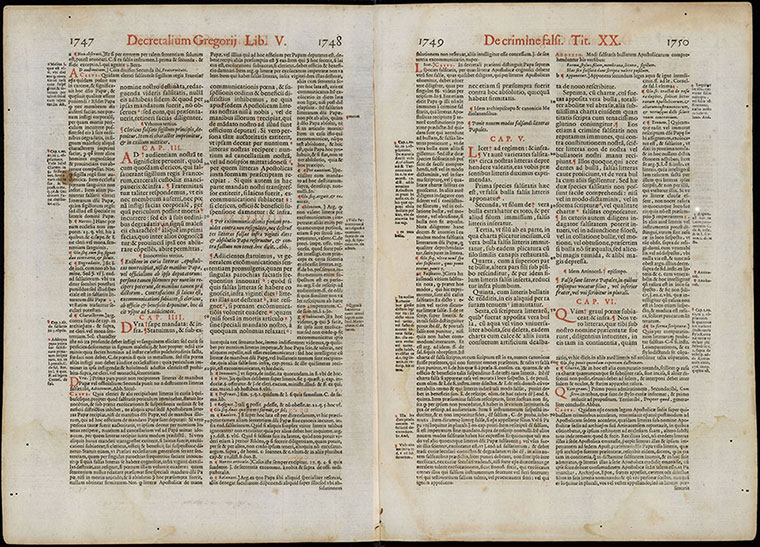

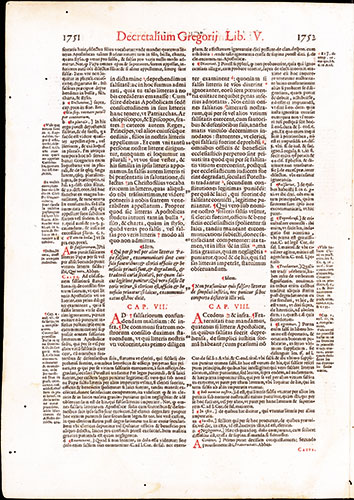

Avec la bulle de promulgation Rex Pacificus de 1234, Grégoire IX adresse le Liber extra (Liber extravagantium decretalium) à l’université de Bologne, sanctionnant son exclusivité, son universalité et établissant l’interdiction de créer de nouvelles collections sans l’autorisation préalable du Siège Apostolique. De cette très importante collection, entrée dans le Corpus Iuris Canonici et qui constitue le deuxième pilier après le Décret de Gratien, il reste aujourd’hui pas moins de 675 manuscrits (Bertram, 2014). Il s’agit là d’un nombre encore plus important que celui des environ 600 exemplaires du Decretum, qui, rappelons-le, a donné naissance à la science canonique au XIIe siècle.

Autour de l’authenticité des decretales extravagantes : la décrétale Pastoralis officii diligentia d’Innocent III

Les décrétales ont déterminé le développement du ius novum. La question qui reste ouverte est de savoir dans quelle mesure cela s’est produit dans et à travers les collections canoniques (Drossbach, 2022).

Un cas exemplaire qui nous permet d’observer la dynamique par laquelle les décrétales dans les collections ont introduit des principes dans l’ordre juridique est représenté par la décrétale Pastoralis officii diligentia que le pape Innocent III promulgue le 19 décembre 1204 en réponse à Eustache, évêque d’Ely dans le Cambridgeshire (1198-1215). Ce dernier avait consulté le pape pour savoir comment un juge devait se comporter lorsqu’il avait des motifs raisonnables de douter de l’authenticité d’une décrétale associée à un procès. En substance, sur quelle base peut-il considérer ce document comme fiable ?

La décrétale a circulé dans certains collections privées, puis a été sélectionnée en 1210 par le canoniste Petrus Beneventanus et incluse dans la Compilatio Tertia sous le titre De fide instrumentorum (III.Comp.2.13.3). Le texte entre ensuite dans le premier recueil officiel de l’Église et est repris en 1234 par Raymond de Peñafort, chargé par Grégoire IX de mettre de l’ordre et de certifier les sources du droit de l’Église, précisément parce que les décrétales étaient non seulement dispersées dans de nombreux volumes, mais présentaient aussi des versions incomplètes ou incorrectes.

La décrétale prévoit alors que (X. 2.22.8) : « lorsqu’une décrétale est jointe à un procès dont le juge a des raisons de douter, si elle est conforme au droit commun, il ne doit pas craindre de juger sur la base de cette décrétale, puisque c’est comme s’il jugeait sur la base de l’autorité non pas de la décrétale, mais du droit commun. Si, par contre, la décrétale est contraire au droit commun, il ne doit pas juger sur la base de cette décrétale, mais doit consulter son supérieur ».

La réponse d’Innocent III affirmait un principe important du droit : à savoir que la conformité au droit commun permet de surmonter les défauts formels ou les doutes quant à l’authenticité d’un texte normatif porté devant le tribunal et de juger sur la base de ce texte en raison de l’autorité du droit commun.

La décrétale Pastoralis officii diligentia a été placée sous la rubrique De fide instrumentorum (X.2.22.8), qui est consacrée aux instruments de preuve. Mais Innocent III a également traité des questions d’authenticité ou, à l’inverse, de falsification des documents pontificaux dans d’autres décrétales placées sous la rubrique De crimine falsi (Landau, 2000 [2013] ; Drossbach, 2022). Par ces autres déclarations, il est intervenu dans des cas spécifiques de falsification portés à son attention en adoptant des critères d’évaluation et en imposant des sanctions qui ont fini par constituer le crime de forgerie et la discipline qui s’y rattache.

Dès la première année de son pontificat, Innocent III avait découvert le 19 mai 1198 que des lettres non authentiques portant le sceau de Célestin III et le sien avaient été produites. Il publia alors la décrétale Dura sepe (X.5.20.4), dans laquelle il dicta des règles générales pour protéger la procédure d’émission des bulles. Il établit également la peine d’excommunication et de suspension de l’ordre et du bénéfice respectivement pour les laïcs et les clercs qui recevaient des lettres pontificales d’une autre main que celle du pape ou de ses fonctionnaires. Les mêmes peines s’appliquaient également à toute personne qui, sachant qu’elle avait entre les mains de fausses lettres, ne les détruisait pas dans un certain délai.

Quelques mois plus tard (le 4 septembre 1198), par la décrétale Licet ad regimen (X.5.20.5), le pape indique à l’archevêque de Reims et à tous les autres archevêques le type d’examen à effectuer sur les lettres jugées suspectes. Il établit une liste de sept formes de forgerie qui peuvent être reconnues sur la base d’une analyse diligente des documents. Les techniques d’altération peuvent en effet toucher de multiples aspects : la composition formelle (forma), le style littéraire (stylus), le fil (filum), la qualité du parchemin (membrana), l’effacement des mots (litura) et le sceau (sigillum). Avec cette décrétale, Innocent III a donc formulé les principes de base de la diplomatique pontificale moderne.

En 1201, avec la décrétale Ad falsariorum (X.5.20.7), le pape étend les peines prévues pour les faussaires à ceux qui utilisaient des lettres apostoliques obtenues par d’autres sans les avoir préalablement examinées avec diligence pour en vérifier l’authenticité.

En 1204, lorsque Innocent III répond à l’évêque d’Ely, il a donc à l’esprit ce contexte d’incertitude généralisée quant à l’authenticité des extravagantes, due non seulement à la nature privée de leur circulation, mais aussi et surtout à la pratique de forgerie des lettres pontificales.

La décrétale Pastoralis officii diligentia introduit le principe de conformité au droit commun comme critère pour considérer comme fiable un document ne remplissant pas les conditions formelles d’authenticité. Elle montre comment le développement du droit canonique s’est souvent fait à travers l’extraordinaire abondance des décrétales. Ces déclarations juridiquement contraignantes avaient déjà augmenté de manière exponentielle dès le début du pontificat d’Alexandre III (1159-1181).

La transmission des décrétales du XIIe siècle s’est faite presque exclusivement par le biais de collections dont la préservation dans les manuscrits dépendait du zèle des clercs (Landau, 2000). Les premiers collectionneurs étaient principalement anglais, ce qui explique pourquoi 387 des plus de 700 décrétales d’Alexandre III conservées sont adressés à des établissements ecclésiastiques anglais (Landau, 2000 [2013] ; Drossbach, 2022). Les décrétales jugées dignes d’être transmises sont essentiellement de nature consultative. Parmi les plus de 300 incluses dans la Tertia Compilatio d’Innocent III, tous les types décrits ci-dessus sont représentés. Les décrétales consultatives prédominent ; seulement 3% peuvent être définies comme des règles générales, y compris celles qui réglementent le crime de falsification, qui était devenu extrêmement important dans un système juridique basé sur l’écriture (Landau, 2000).

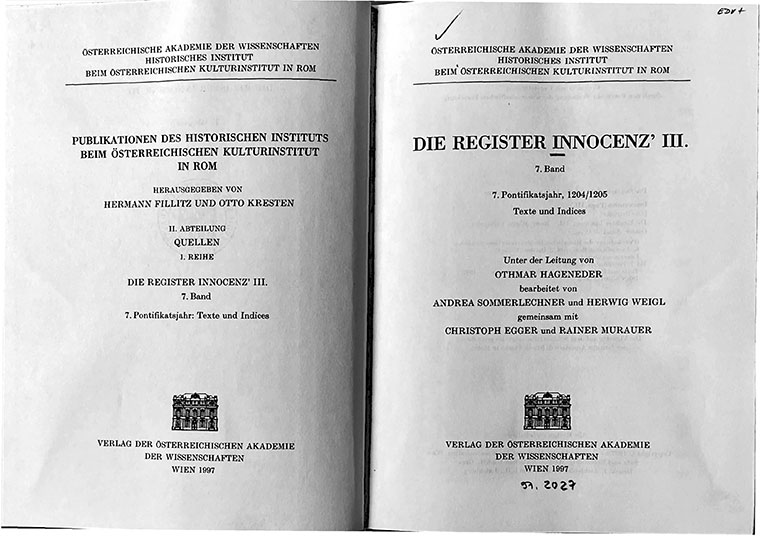

La Pastoralis officii diligentia d’Innocent III constitue un cas exemplaire de décrétale de type consultatif. Si l’on met de côté les recueils canoniques dans lesquels elle a circulé et que l’on consulte les registres soigneusement édités des lettres d’Innocent III, on observe avec étonnement la longueur originale du décret.

Dans cette version originelle (qui n’est pas entièrement passée dans les recueils législatifs), s’adressant à l’évêque d’Ely, le pape écrit : « la diligence et la sollicitude de la fonction pastorale que vous exercez en remplissant nos mandats, et votre scrupule à éviter de commettre des erreurs, nous incitent, bien qu’accaparés par de nombreuses affaires, à les mettre de côté et à consacrer notre attention à répondre à vos questions de droit ». En effet, l’évêque a posé pas moins de dix-neuf questions concernant le procès, la délégation de juridiction, l’appel, les droits de patronage, les rentes ecclésiastiques, etc.

En ce qui concerne la question spécifique de l’authenticité des décrétales, dans la version originale du texte, on trouve une clarification omise dans les recueils canoniques. Le juge a des raisons de douter des décrétales, car nombre d’entre elles sont incluses dans des recueils savants et produits en justice. Mais il ne s’agit pas formellement de bulles pontificales et elles n’ont pas été transmises par des évêques métropolitains.

Le cas de la Pastoralis officii diligentia, qui était à l’origine très étendue, montre la variation textuelle qu’une décrétale peut connaître lorsqu’elle entre dans un recueil canonique et combien sa force normative est liée à la révision continue des recueils. L’édition des registres pontificaux promue par l’Österreichische Akademie dans la seconde moitié du XXe siècle constitue un véritable outil d’investigation au sujet des décrétales d’Innocent III. Cette entreprise remplace la transcription des sources disponibles dans la Patrologia latina de Jacques-Paul Migne (milieu du XIXe siècle). Les Regesta pontificum romanorum édités par August Potthast dans la seconde moitié du XIXe siècle sont également d’une grande utilité. Dans le cas de la Pastoralis officii diligentia, ils mentionnent le nombre original de questions posées au pape par l’évêque d’Ely, questions qui sont ensuite devenues autant de décrétales incluses dans la Tertia Compilatio et fusionnées dans le Liber extra.

Les extravagantes entre le Moyen Âge et l’époque moderne

Decretales, regulae cancellariae et decisiones Rotae

En raison de son inclusion dans le Liber extra, la décrétale Pastoralis officii diligentia d’Innocent III a fait l’objet d’un enseignement universitaire entre les XIIIe et XIVe siècles. Elle a été reprise au XVe siècle dans un paysage fortement modifié pour interpréter la situation des sources.

Après la consolidation réalisée par le Liber extra de Grégoire IX en 1234, le ius novum avait également été recueilli dans le Liber Sextus decretalium de Boniface VIII en 1298 et dans les Constitutiones de Clément V en 1317. C’est avec ces œuvres que le temps des compilations officielles de l’Église s’achève.

Les centaines de décrétales extravagantes publiées entre le pontificat de Boniface VIII (1294-1303) et celui de Sixte IV (1471-1484) circulaient largement dans les manuscrits sous la forme d’appendices aux recueils officiels ou dans des miscellanées de textes théologiques, juridiques ou autres. En raison d’une transmission officieuse et éloignée des bancs de l’université, ces normes étaient accompagnées de quelques gloses et commentaires, mais jamais d’un appareil exégétique systématique (Brown, 1987).

Dans certains cas, la glose d’un canoniste a donné un caractère unitaire à certaines de ces décrétales. C’est le cas de vingt extravagantes de Jean XXII (1316-1334) compilées en 1325 sous la forme d’un recueil avec des gloses de Jesselin de Cassagnes (c. 1300 – m. 1334/35) et de Guillaume de Montlauzun (m. 1343) (Tarrant, 1983).

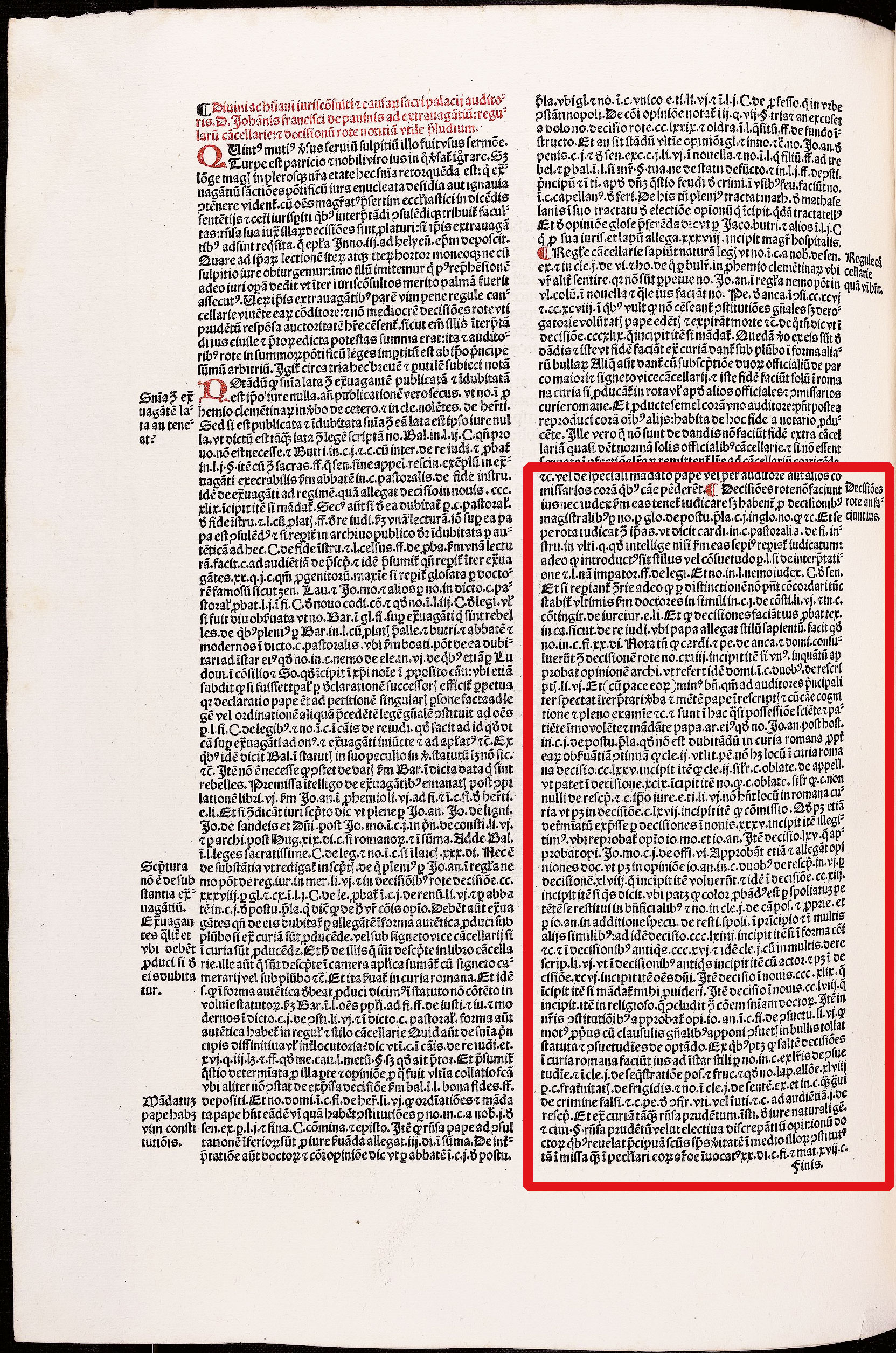

Avec l’introduction de l’imprimerie, les extravagantes furent immédiatement éditées et, en règle générale, ajoutées en tant qu’appendices aux collections officielles de droit canonique, où elles étaient reportées sans glose et suivant des regroupements fixes (de 1 à 37 unités). De ce panorama éditorial se détache un unique incunable dans lequel vingt extravagantes accompagnées d’un apparat de gloses sont placées non pas à la suite d’un recueil canonique, mais après le Tractatus de visitatione praelatorum de Iohannes Franciscus de Pavinis (m. 1484), canoniste et auditeur de la Rote (auditor Rotae). C’est lui-même qui a promu et édité l’édition et l’a faite imprimer en 1475 à Rome dans l’imprimerie de Georgius Lauer (Di Paolo, 2018).

Trois ans plus tard, en 1478, toujours à Rome, Iohannes Franciscus de Pavinis a édité dans son editio princeps le recueil contenant la collection des vingt extravagantes de Jean XXII, toujours avec les gloses de Jesselin de Cassagnes et de Guillaume de Montlauzun. Placée après les Clementinae, cette collection est introduite par un praeludium de Pavinis lui-même.

Ce texte, qui accompagnera de manière permanente le recueil de Jean XXII dans toutes les éditions ultérieures, ouvre une fenêtre sur la réflexion contemporaine au sein de la Curie sur la valeur et l’utilité de trois sources de l’ordre juridique de l’Église (les decretales extravagantes, les regulae cancellariae et les decisiones Rotae) qui laissent entrevoir les symptômes du changement lié au passage entre Moyen Âge et époque moderne (Di Paolo, 2018).

Le premier profil considéré concerne la nature juridique des decretales extravagantes. Lorsque celles-ci étaient produites en justice, si elles ne portaient pas de sceau ou si elles n’étaient pas rédigées par un notaire public, on pouvait légitimement soupçonner qu’il s’agissait de copies qui ne correspondaient pas à l’original. L’Église a pris acte de cette situation d’incertitude et de confusion en adoptant certaines précautions contre les extravagantes. En l’absence de publication explicite dans une bulle pontificale, le texte d’une décrétale extravagans ne pouvait être présumé authentique que s’il était, au choix, conservé en archive, inclus dans une collection d’extravagantes, glosé par un juriste célèbre ou bien s’il avait circulé plusieurs fois dans la même version avec d’autres extravagantes ou s’il avait été durablement appliqué en procès. Ces circonstances empêchaient quiconque de créer et d’annexer une nouvelle décrétale en l’incluant simplement dans son propre recueil.

La définition de ces conditions d’authenticité est le fruit de la doctrine canoniste née autour de la décrétale Pastoralis d’Innocent III. Au XVe siècle, Felinus Sandeus (1444-1503), canoniste et auditeur de la Rote romaine, la commente en observant qu’une décrétale extravagans peut être dit « notoria » (son existence ne peut donc non être prouvée) lorsqu’elle exprime le droit commun, car la probabilis ignorantia due à son exclusion du corpus du droit fait défaut : « ratio est quia non est probabilis ignorantia quando extravagantes sunt notoriae » (Di Paolo, 2018).

Le passage à l’imprimé a favorisé la connaissance de ces normes pontificales et a stabilisé leur tradition textuelle. Cela permet de réaliser ainsi l’une des conditions élaborées par la doctrine médiévale pour en établir l’authenticité, à savoir la circulation commune de plusieurs extravagantes accompagnées de la glose d’un juriste célèbre.

Le deuxième profil examiné dans le praeludium est la nature juridique des règles de chancellerie pontificale (regulae cancellariae), c’est-à-dire une composante essentielle de la législation avec laquelle l’Église, après la fin des collections officielles de décrétales, a réglementé des aspects cruciaux de son administration temporelle, tels que l’attribution des bénéfices. Cette législation administrative ne régissait pas exclusivement les activités internes de la chancellerie, mais la gestion globale des biens dans toutes les provinces de la chrétienté (Meyer, 2016 et 2022).

La pertinence juridique des regulae était donc à la fois interne et externe à la Curie, comme en témoigne leur large diffusion dans les manuscrits et les éditions imprimées. L’intérêt de connaître les regulae n’était pas exclusif au personnel de la chancellerie. Cela servait aussi à tous ceux qui voulaient s’adresser à la Curie afin de demander l’attribution d’un bénéfice, car les regulae transposaient et actualisaient la discipline relative au pouvoir du pape d’attribuer ces biens (Meyer, 2016 ; Werhahn-Piorkowski, 2021).

Dans la seconde moitié du XVe siècle, la valeur juridique des règles commence à être assimilée à celle des normes générales, même si leur validité est circonscrite au pontificat du pape qui les avait émises. Leur validité était conditionnée par une nouvelle promulgation du souverain pontife : il pouvait les abroger, les modifier et en introduire d’autres.

Cette caducité des regulae fait douter non seulement de leur nature de loi générale, mais aussi de leur validité réelle. Comme les decretales extravagantes, elles circulaient dans des recueils sans caractère officiel et qui n’étaient pas envoyés dans les universités pour être transposés et enseignés. Elles étaient copiées dans des centaines de manuscrits, souvent à côté de règles abrogées ou partiellement modifiées (Meyer, 2022).

Le troisième profil considéré dans le praeludium est la valeur juridique des decisiones de la Rote (Rotae) romaine. Rappelons que la Rote romaine est le principal tribunal de la Chrétienté. Ces décisions ne constituaient pas des jugements à proprement parler ni des raisonnements motivés. Elles correspondaient plutôt au compte rendu des opinions exprimées par les auditeurs lors de la discussion du cas, ainsi qu’à la conclusion à laquelle la formation de jugement était parvenue. Les decisiones exprimaient donc la doctrine et l’orientation scientifique des auditeurs de la Rote (Dolezalek et Nörr, 1973 ; Dolezalek 1980 ; Santangelo Cordani, 2001).

La question était de savoir si les decisiones, en tant qu’opinions émises en haut lieu par les juges suprêmes de la Rote, étaient créatrices de droit et avaient la force de précédent contraignant pour les organes judiciaires interne et externe à la Curie. Ces sources constituaient un outil très efficace pour le développement du droit canonique. Elles possédaient : 1) la même autorité que les décisions du pape en vertu de la juridiction ordinaire déléguée à la formation de jugement des auditeurs de la Rote ; 2) la même autorité que les arguments formulés par la meilleure doctrine du droit commun. La valeur des decisiones en dehors du tribunal était alors assimilée à celle des responsa des anciens prudentes, tandis qu’àu tribunal, elles étaient considérées comme l’expression du stylus iudicandi que les auditeurs définissaient autour de certaines questions (Di Paolo, 2018).

Les decisiones avaient acquis une valeur autonome par rapport au cas individuel dont la résolution en était à l’origine : elles faisaient désormais partie du savoir de tout juriste. Les canonistes les tenaient en haute estime, comme en attestent leur circulation dans des centaines de manuscrits et leur référence fréquente dans toutes sortes d’argumentations. Les spécialistes de droit canon ne les soumettaient pour autant pas à une réflexion systématique (Dolezalek, 1989).

Comme les extravagantes et les regulae cancellariae, les decisiones de la Rote romaine du XIVe siècle n’avaient pas été compilées et officiellement validées par un tribunal. De Pavinis a donc utilisé l’impression pour déterminer et sélectionner la jurisprudence de la Rote du XIVe siècle qui faisait le plus autorité. Il a classé les decisiones de la plus récente à la plus ancienne, de manière à ce que chacune soit fonctionnelle pour une consultation quotidienne. Cette édition a été imprimée à Rome en 1475 dans l’atelier de l’imprimeur Georgius Lauer (Di Paolo, 2018).

La réflexion tardomédiévale autour de la nature des decretales extravagantes, des regulae de la chancellerie et des decisiones de la Rote romaine, ainsi que leur large diffusion dans les manuscrits et les éditions incunables, témoignent de leur considération comme des composantes essentielles de l’ordre canonique. Toutefois, ces sources circulaient dans des collections non officielles, ce qui entretenait des doutes sur leur authenticité lorsqu’elles étaient citées ou produites en procès.

Au début du XIIIe siècle, la décrétale Pastoralis officii diligentia d’Innocent III affirmait le principe de la nécessaire conformité au le ius commune comme condition préalable pour surmonter les difficultés en cas d’incertitude sur l’authenticité d’une décrétale. Rappelé à plusieurs reprises encore au début de l’époque moderne, ce critère de présomption d’authenticité se fonde sur des éléments non exclusivement intrinsèques mais externes au document. Cela a permis aux decretales extravagantes, aux decisiones de la Rote romaine et aux regulae de la chancellerie pontificale d’être appliquées de la même manière que d’autres normes générales, même si elles étaient extra-vagantes au Corpus Iuris Canonici.

POUR FAIRE LE POINT

- Les canons des conciles et les décrétales des papes sont-ils des sources générales de droit ? Ont-ils été créés pour dicter une discipline abstraite et uniforme ?

- Les décrétales ont-elles été compilées à l’initiative des papes dans le but de créer un code officiel pour l’Église ?

- Le texte d’une décrétale était-il considéré comme authentique lorsqu’il mentionnait le nom du pape qui l’avait rédigé ?

- Ceux qui utilisent une fausse lettre pontificale produite par d’autres sont-ils exonérés de toute responsabilité ?

- Les extravagantes ont-elles la même nature et la même efficacité que les décrétales incluses dans les recueils officiels ?

- Les regulae cancellariae étaient-elles des règles générales ou des dispositions appliquées uniquement au sein de la chancellerie ?

- Les decisiones Rotae étaient-elles des sentences rendues par le tribunal du pape ? Ont-elles eu force de précédent pour tous les juges ecclésiastiques ?

Sources éditées

Jacqueline Brown (éd.), 1983 Extravagantes Iohannis XXII, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana.

August Potthast (éd.), 1874 Regesta Pontificum Romanorum, t. 1.

Andrea Sommerlechner et Herwig Weigl (éd.),2007 Die Register Innozenz’ III. 7. Pontifikatsjahr, 1204-1205 : Texte und Indices., Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Bibliographie sélective

Martin Bertram, 2014 Signaturenliste der Handschriften der Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra), Rome, Neubearbeitung.

Jacqueline Brown, 1997 « The Extravagantes communes and Its Medieval Predecessors », Jacqueline Brown et William. P. Stoneman (éd.), A Distinct Voice. Medieval Studies in Honor of Leonard E. Boyle, Notre Dame, University of Notre Dame Press, p. 373–436.

Orazio Condorelli, 2009 « Il contributo delle ricerche canonistiche alla storia del pensiero medievale », Maria Luisa Tacelli et Vincenzo Turchi (dir.), Studi in onore di Piero Pellegrino, Naples, Università del Salento, p. 335-369.

Orazio Condorelli, 2010 « Il contributo delle ricerche canonistiche alla storia del pensiero medievale : aspetti e problemi », Emanuele Conte et Massimo Miglio (dir.), Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica, Rome, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, p. 65-90.

Orazio Condorelli, Franck Roumy et Matthias Schmoeckel, 2009-2020 Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, vol. 1 : Zivil- und Zivilprozessrecht ; vol. 2 : Öffentliches Rechti ; vol. 3 : Straf- und Strafprozessrecht ; vol. 4 : Prozessrecht (Yves Mausen, Orazio Condorelli, Franck Roumy e Matthias Schmoeckel (éd)) ; vol. 5 : Das Recht der Wirtschaft ; vol. 6 : Völkerrecht, Vienne-Cologne-Weimar, Böhlau.

Maria De Benedetto (dir.), 2019 Visite canoniche e ispezioni : un confronto, Turin, Giappichelli.

Silvia Di Paolo, 2018 Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424–1485) : la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa, Rome, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom.

Gero Dolezalek et Knut Wolfgang Nörr, 1973 « Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota », Helmut Coing (dir.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, vol. 1, Munich, C.H. Beck, p. 849–856.

Gero Dolezalek, 1980 « Quaestiones motae in Rota. Richterliche Beratungsnotizen aus dem vierzehnten Jahrhundert », Stephan Kuttner et Kenneth Pennington (éd.), Proceedings of the 5th International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, p. 99-114.

Gero Dolezalek, 1989 « Reports of the “Rota” (14th– 9th Centuries) », John Hamilton Baker (dir.), Judicial Records, Law Reports and the Growth of Case Law, Berlin, Duncker und Humblot, p. 69-99.

Gero Dolezalek, 1989 « "Stare decisis" : Persuasive Force of Precedent and Old Authority (12th–20th Century) », Cape Town, University of Cape Town, p. 1-31.

Gisela Drossbach, 2022 « Decretals and Lawmaking », Anders Winroth et John C. Wie (dir.), The Cambridge History of Medieval Canon Law, Cambridge, Cambridge University Press, p. 208-229.

Tomasz Giaro, 2021 « Medieval Canon Lawyers and European Legal Tradition. A Brief Overview », Review of European and Comparative Law, 47.4, p. 157-187.

Dictionnaire critique de l’Église. Notions et débats de sciences sociales, 2023, Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat, Alain Rauwel (dir.), Paris, Presses Universitaires de France.

Peter Landau, 1991 « Der Einfluss des Kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur », Reiner Schulze (dir.), Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung, Berlin, Duncker und Humblot, p. 39-57.

Peter Landau, 1996 « Bedeutung des kanonischen Rechts für die Entwicklung einheitlicher Rechtsprinzipien », Heinrich Scholler (éd.), Die Bedeutung des kanonischen Rechts für die Entwicklung einheitlicher Rechtsprinzipien, Baden-Baden, Nomos, p. 23-47.

Peter Landau, 2000 « Rechtsfortbildung im Dekretalenrecht. Typen und Funktionen der Dekretalen des 12. Jahrhunderts », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 86, p. 86-131.

Atria Larson, 2016 « Popes and Canon Law », Keith Sisson et Atria Larson (dir.), A Companion to the Medieval Papacy. Growth of an Ideology and Institution, Leyde-Boston, Brill, p. 135-157.

Atria Larson, Keith Sisson, 2016 « Papal Decretals », Keith Sisson et Atria Larson (dir.), A Companion to the Medieval Papacy. Growth of an Ideology and Institution, Leyde-Boston, Brill, p. 158-173.

Andreas Meyer, 2016 « L’amministrazione del patrimonio. Un aspetto del diritto canonico poco studiato », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 96, p. 224-244.

Andreas Meyer, 2016 « The Curia : The Apostolic Chancery », Keith Sisson et Atria Larson (dir.), A Companion to the Medieval Papacy. Growth of an Ideology and Institution, Leyde-Boston, Brill, p. 239-258.

Andreas Meyer, 2022 « The Late Middle Ages : Sources », Anders Winroth et John C. Wie (dir.), The Cambridge History of Medieval Canon Law, Cambridge, Cambridge University Press, p. 122-141.

Jacques-Paul Migne, 1855, Patrologie latine. Innocentius III : Tomus CCXV.

Paolo Napoli, 2019 « La visita pastorale tra "ratio scripta" e "lex animata" », Maria De Benedetto (dir.), Visite canoniche e ispezioni : un confronto, Turin, Giappichelli, p. 99-131.

Knut Wolfgang Nörr, 2005 « Kuriale Praxis und kanonistische Wissenschaft : Einige Fragen und Hinweise », Martin Bertram (dir.), Stagnation oder Fortbildung ? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 108, p. 33–38.

Antonio Padoa-Schioppa (dir.), 1997 Legislation and Justice, Oxford, Clarendon Press.

Antonio Padoa-Schioppa, 1999 « Réflexions sur le modèle du droit canonique médiéval », Revue historique de droit français et étranger, 77, p. 21-39.

Kirsi Salonen, 2016 Papal Justice in the Late Middle Ages : The Sacra Romana Rota, Londres-New York, Routledge Taylor & Francis Group.

Angela Santangelo Cordani, 2001 La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo xiv, Milan, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del diritto italiano dell’Università di Milano, 26.

Lorenzo Sinisi, 2009 Oltre il Corpus iuris canonici : iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Andreas Thier, 2002 « Die päpstlichen Register im Spannungsfeld zwischen Rechtswissenschaft und päpstlicher Normsetzung : Innocenz III. und die Compilatio Tertia », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 88-1, p. 44-69.

Dorett Elodie Werhahn-Piorkowski, 2021 Die Regule Cancellarie Innozenz’ VIII. und Alexanders VI. Überlieferungsgeschichte, Inkunabelkatalog und Edition der päpstlichen Kanzleiregeln im frühen Buchdruck, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.