Les écritures documentaires du droit. Textes juridiques et écrits pratiques (XIe-XIVe siècles)

Deux branches d’une grammaire documentaire du pouvoir médiéval

Les juristes font traditionnellement la distinction entre, d’une part, les textes législatifs (collections canoniques, statuts synodaux, compilations de droit romain) et de doctrine juridique (littérature des juristes médiévaux), producteurs de normes et de théories juridiques, et, d’autre part, les écrits pratiques (chartes, notices, pancartes, cartulaires, statuts, coutumiers, pièces de procès etc.) qui assurent un fonctionnement local ou régional de l’ordre juridique et dont l’art est aussi créateur de droit (Gaudemet, 2001 ; Chastang, 2013). Jusqu’aux années 1080, des conceptions romaines du contrat et de l’écrit (carta) persistent dans la législation et les pratiques d’écriture des espaces méridionaux. Mais à cette époque, les actes (sous forme de charte ou de notice) ne reflètent que peu le détail de la lex scripta des écrits juridiques romains. Coexistent avec les chartes d’autorités (diplômes royaux, bulles pontificales, chartes épiscopales etc.) des actes de niveau secondaire (actes privés ou issus d’autorités mineures) dont un nombre conséquent est rédigé sous forme de notices. Souvent difformes, ils se contentent d’enregistrer le souvenir de l’action juridique qu’ils portent et ne disposent d’aucune véritable autorité. L’enjeu d’écriture est avant tout temporel et identitaire : écrire servait à ce que personne n’oublie l’action et revenait à réactiver dans le présent la mémoire du passé communautaire (Bertrand et Chastang, 2019).

Les écrits pratiques qui fleurissent lors de la « révolution de l’écrit » (ou « mutation documentaire ») connaissent un moment de bascule entre la fin du XIe siècle et le XIIIe siècle. La réception du droit civil ainsi que son enseignement avec le droit canonique dans les universités conduisent à la mise par écrit des normes coutumières. Sous l’influence de la réforme « grégorienne », écrits pratiques et théories juridiques tendent à s’enchevêtrer à mesure que le document (la charte, le livre, la collection canonique) joue un rôle central dans la gestion des rapports sociaux, économiques, politiques et culturels. Toujours considéré comme l’aide-mémoire des siècles précédents, l’écrit devient un instrument d’attestation juridique bénéficiant d’une autorité per se (Clanchy, 1979 ; Bertrand, 2009 ; Roumy, 2015) et permettant de garantir l’autorité des actions juridiques, même si la valeur probatoire du témoignage oral, hérité d’anciennes dispositions du droit romain, se maintient. L’acte commence à être l’objet d’une théorie de l’authenticité, forgée dans le milieu des canonistes qui conduit à la définition des signes et des modes d’authentification de l’écrit et à la fixation de formes documentaires authentiques. De son côté, le droit reste savant mais, en tant qu’il est embarqué dans cette mutation documentaire, il est concrètement activé par les institutions médiévales désireuses de garantir leur pérennité.

De la sorte, écrits pratiques et textes juridiques (textes législatifs et de doctrine juridique) peuvent relever finalement du même genre de la « pratique » (pragmatische Schriftlichkeit) dans la mesure où leur rédaction s’inscrit dans l’élaboration du ius proprium, c’est-à-dire du droit en vigueur dans des communautés de nature et de taille différentes qui se trouvent dans l’espace de domination d’un pouvoir local ou régional. Ces étroites connexions documentaires peuvent d’ailleurs s’expliquer par le profil des rédacteurs de ces écrits. Des paysages documentaires composés d’écrits pratiques mâtinés de droit savant témoignent de la formation de leurs scripteurs (clercs et notaires) à une culture juridique commune (Zabbia, 2000 ; Lefebvre-Teillard, 2001) ou, dans d’autres cas, de leur collaboration avec des techniciens du droit (Chastang, 2013).

L’étude conjointe de ces deux types documentaires permet ainsi de saisir le rôle qu’ils ont joué dans le développement d’une grammaire documentaire du pouvoir entre les XIe et XIVe siècles servant à produire une normativité institutionnelle. Pour davantage de clarté, on conservera ici la distinction entre « écrits pratiques », entendus comme des écrits administratifs traitant de la vie économico-juridique d’une institution, et « écrits du droit savant », envisagés comme des productions théoriques.

Ces considérations doivent se garder de toute généralisation chronologique, spatiale et institutionnelle à l’échelle de l’Occident médiéval. Rappelons d’abord qu’il n’existe pas de consensus quant à une datation précise de la rupture juridico-documentaire au début du second Moyen Âge. Cette profonde mutation ne se produit en effet pas de la même façon et ne prend pas les mêmes formes documentaires partout. On sait qu’elle est plus précoce en Italie, justement là où les savants s’approprient précocement le droit civil, enseigné tôt dans les facultés. Elle semble ensuite se diffuser du Sud au Nord du continent européen dans un intervalle d’au moins une centaine d’années. Liée au mouvement général de restructuration des pouvoirs juridictionnels seigneuriaux, princiers et royaux, elle s’incarne dans des formes documentaires et institutionnelles qui diffèrent entre l’espace situé au Nord de Loire, marqué du sceau de juridiction gracieuse et l’espace méridional du notariat public. En Europe septentrionale, les actes prennent leur distance par rapport aux modèles carolingiens ou ottoniens. Ils adoptent une forme rectangulaire ou carrée, usent d’un style subjectif et sont associés à un auteur, autorisé et autorisant, généralement un clerc qui a pu se former au droit savant à l’université. Dans le Sud, le régime de l’instrument public est mis en place sur fond de fréquents contacts entre notaires et juristes ayant également reçu une formation universitaire. Le travail du notariat public, revitalisation d’une institution héritée du Bas-Empire, produit une dynamique d’autorisation de l’acte écrit, de transformation de sa forme et de ses procédures d’écriture.

À partir d’un ensemble de sources particulièrement hétérogènes, on se proposera ici de dégager deux principaux profils d’expression de cette porosité entre droit savant et écrits pratiques. Le premier, de loin le plus parcouru par l’historiographie et qui constituera le point principal de notre propos, concerne la diffusion terminologique et technique du droit savant (vocabulaire juridique, citations sous forme d’arguments juridiques, règles ou principes attestant d’une connaissance technique du droit savant) dans les textes liés à une pratique sociale et quotidienne du droit. Le second profil a moins retenu l’attention des chercheurs. Il associe le développement d’un recours au droit savant à l’art de la compilatio médiévale, c’est-à-dire la mise en recueil concernant ici les textes législatifs, de doctrine et les écrits pratiques. Sous cette forme, la perméabilité entre droit savant et écrits pratiques s’exprime dans la production ou dans la conservation, au sein d’un même atelier d’écriture et au même moment, de recueils législatifs et de doctrine d’une part, et de manuscrits uniquement consacrés aux écrits pratiques. On peut également la retrouver dans la confection de registres compilant à la fois écrits pratiques et extraits bruts ou glosés du droit savant.

La diffusion du droit savant dans les documents de la pratique

Terminologie romaine et canonique dans les actes de la pratique au XIIe siècle

Il a longtemps été question dans l’historiographie du maintien dans le Midi de la France d’une civilisation juridique puisée aux sources du Code Théodosien, prolongée par les compilations wisigothiques et revivifiée au XIIe siècle par la renaissance du droit de Justinien. Ce mythe est aujourd’hui abandonné. Les historiens observent seulement le maintien entre les Xe et XIe siècles, de la carta romaine, c’est-à-dire des conceptions romaines du contrat et de l’écrit, dans les quelques actes conservés, du fait de la raréfaction de l’écrit, dans le Midi et en Catalogne. À partir du XIIe siècle, sans qu’on soit en mesure de produire une analyse quantitative satisfaisante en raison du manque d’enquêtes systématiques et de la variabilité des formes de porosité, les chercheurs ont souligné que le droit savant est davantage mobilisé dans les actes de la pratique comme un instrument privilégié de médiation des rapports sociaux (Giordanengo, 1990). En Italie, dans le Midi ou en Catalogne, sous fond d’essor d’une civilisation urbaine et marchande et en raison du développement d’une culture savante tirée de la connaissance des leges romaines, la science juridique, basée sur la réception du Corpus Iuris Civilis et des commentaires doctrinaux des juristes, se diffuse dans les actes de la pratique sous diverses formes : référence au ius scriptum (expression qui se généralise au XIVe siècle pour désigner le droit romano-canonique dans sa globalité), terminologie juridique et citations des sommes de droit savant.

Les références au Corpus Iuris Civilis dans le Rouergue médiéval au XIIe siècle

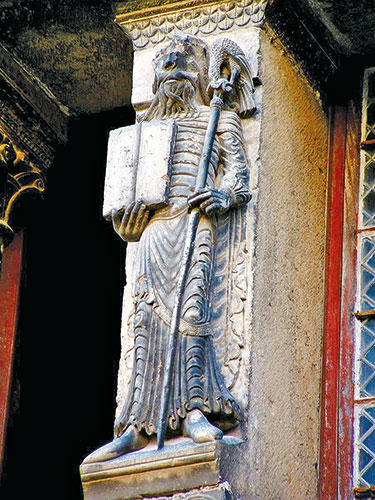

Dans le Rouergue médiéval, c’est-à-dire la région historique correspondant au diocèse de Rodez depuis la fin de l’Antiquité, des indices textuels témoignent d’une diffusion de la science juridique, absente jusque-là, dans les actes de la pratique à partir du XIIe siècle (Germain, 2022). De premières traces d’une terminologie romaine apparaissent vers 1150 dans les actes des abbayes de Sylvanès et de Nonenque au moment même où un artiste sculpte sur la maison du viguier des vicomtes de Saint-Antonin-Noble-Val un décor représentant Justinien et ses Institutes (Ourliac, 1985 et 1989). De rares indices montrent que le droit civil a pu être mobilisé dans la réglementation des rapports sociaux. C’est ce qu’indique le préambule d’un acte de 1155 réglant le partage de la vicomté de Saint-Antonin-Noble-Val entre trois frères. En mobilisant des extraits du Digeste, des Institutes et même d’une somme inspirée par Martinus, le scribe définit les trois notions de droit, de justice et d’équité pour démontrer que le partage sera juste (Éclaches, 1988). Le scribe combine adroitement deux passages de la Summa Institutionum « Justiniani est in hoc opere » pour entreprendre de définir la notion d’équité.

Une terminologie issue d’œuvres doctrinales est convoquée dans les actes de la pratique afin de revendiquer l’identité des petites communautés urbaines rouergates, récemment nées au XIIe siècle. Vers 1150, le juriste provençal Raoul de Saint-Gilles (fl. XIIe s.) compose son Codi, version augmentée en langue vernaculaire du Code de Justinien dans laquelle il développe une réflexion sur la communauté urbaine en tant que personne morale (Gouron, 2006). Ce spécialiste du droit romain théorise le « comun de la vila » comme une « entité politique légitime reflétant les intérêts collectifs des habitants de la cité, dotée de prérogatives pour sa propre gestion et capable de posséder un patrimoine mobilier et immobilier commun inaliénable, appelé l’‘aver del comun’ (Germain, 2022, p. 45). De telles notions se retrouvent dans la documentation pratique comme en témoigne une transaction datant de 1198 entre les habitants de Saint-Antonin et les coseigneurs de la ville. L’acte mentionne à la fois le « comu de la villa » et l’« aver del comu ». L’emploi de cette terminologie est peut-être le fruit du hasard, tant ces expressions sont courantes à l’époque, mais il pourrait bien être le signe de la diffusion régionale d’un savoir doctrinal alors en plein développement.

(© Jacques Mossot – Structurae Plus/Pro 1.0).

Au Nord de la Loire, on retrouve également la trace d’une diffusion du droit savant dans les actes de la pratique. Ici aussi, il est difficile de quantifier le degré d’achèvement d’une telle dynamique. On se bornera à donner un exemple significatif de cette perméabilité avec la diffusion de la doctrine canonique dans les actes. Laurent Morelle a rapproché le De sacramento conjugii, traité doctrinal sur le sacrement du mariage de Gautier de Mortagne, maître théologien et évêque de Soissons (1155-1174), et le préambule de deux chartes nuptiales laonnoises de 1163 et 1176, la première étant passée sous le sceau de ce prélat (Morelle, 1988). La correspondance est manifeste : tandis qu’un chapitre du traité (Quod bona res sit conjugium) réfute la doctrine antimatrimoniale en citant parmi les arguments produits le miracle de Cana (premier miracle où Jésus change l’eau en vin), le formulaire des préambules des deux chartes de douaire présente ce même miracle comme l’aboutissement d’un processus débuté depuis le début du monde. Préoccupé par les questions matrimoniales et soucieux d’encourager et contrôler la confection de tels actes et les unions qu’ils engendrent, Gautier de Mortagne a entraîné la diffusion de la doctrine canonique dans les actes de la pratique.

Le recours au droit savant dans les statuts et coutumes (XIIe-XIVe siècles)

À partir du XIIe siècle, la redécouverte des textes du droit romain féconde la pensée juridique et favorise, avec un recours au droit canonique (Leroy, 2019), un mouvement de rédaction de textes constitutifs du ius proprium. Leur production manifeste des préoccupations locales ou régionales de la part de communautés politiques, qui, à mesure qu’elles se structurent politiquement, acquièrent un pouvoir législatif et statutaire. De récentes enquêtes portant sur les coutumes du Nord de la France (Jacob, 2001 ; Kuskowski, 2022) ou sur les statuts méridionaux (Lett, 2021) ont ainsi permis de réévaluer la pluralité des degrés de praticité de ces textes dans l’exercice du pouvoir. Ce type de textes constitutifs du ius proprium peut ainsi être innervé par un droit savant, non figé mais bien conditionné, voire transformé, par un travail exégétique et fictionnel, nécessaire à son efficience sociale (Thomas, 1995 ; Rigaudière, 1997).

Prenons le cas du statut communal. Inséré dans des réseaux documentaires aussi complexes que spécifiques à chaque ville du Midi et d’Italie, le statut est ancré dans un territoire précis et bénéficie d’éléments textuels concrets (toponymie, anthroponymie etc.). Ses copies et diverses formes d’usage peuvent lui attribuer des performances quotidiennes dans l’organisation, voire dans la transformation de la vie des communautés urbaines. Basé sur son usage dans les actes de la pratique à partir du XIe siècle, le droit romain issu du Corpus de Justinien joue un rôle fondamental dans la rédaction de certains statuts urbains en apportant son vocabulaire normatif et ses modes de raisonnement. Des solutions romaines s’expriment sous des formes coutumières particulièrement fluctuantes en fonction des contextes locaux. C’est par exemple le cas à Avignon vers 1150, Arles vers 1162 et Béziers vers 1165, puis, plus tardivement, à Alès en 1200, Montpellier entre 1204 et 1205, Carcassonne (après 1205) ou Narbonne en 1232 (Carbasse, 2007). Un grand formalisme juridique caractérise également les statuts des communes italiennes comme à Bologne en 1288 et 1335, à Sienne dans les années 1320-1340 ou à Florence en 1415 (Garnier, 2021).

La terminologie romaine des statuts de métiers à Toulouse au XIIIe siècle

En 1141, Alphonse Jourdain, comte de Toulouse (1109-1148) accorde ses premiers privilèges à la communauté des habitants de la ville. À la mort du comte en 1148, un capitoulat, composé de huit capitouls (consuls), est créé. Maintenu sous le contrôle du pouvoir comtal, il dispose de la charge de réglementer les échanges et de faire appliquer les lois. À partir du début des années 1150, les consuls de Toulouse s’attachent à contrôler l’activité commerciale de la ville. 52 statuts de métiers produits entre le deuxième quart du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, et encore conservés, fournissent de précieuses informations sur l’histoire de la norme statutaire à Toulouse (Garnier, 2017).

Un statut rédigé en 1279 cherche, entre autres, à empêcher les fraudes des pareurs, fileurs, tisserands et teinturiers de la ville. Une terminologie normative municipale d’inspiration romaine y transparait en quatre termes : ordinatio, constitutio, stabilimentum et statutum. Chaque vocable vise, à des degrés normatifs divers, à rappeler l’expression de la potestas statuendi des consuls. Le seul terme de « statut » finit par s’imposer dans les textes statutaires des années 1310-1320 selon des formules empruntant à la terminologie romaine (« statuta noviter facta » ; « statutus antiquis » ou « statuta corrigere et emendare in melius »). Utilisé au singulier comme au pluriel, le mot correspond à l’ensemble des dispositions prises pour un métier donné.

Droit romain, jurisprudence et droit privé (XIIIe-XIVe siècles)

À partir du XIIIe siècle, l’émergence d’un droit commun, mélange de droit canon et de droit romain, mâtiné de droit coutumier, offre un contexte particulièrement favorable au développement d’une élaboration rhétorique et pratique du droit français public et privé. La chose juridique captive et les spécialistes (juristes, avocats) comme les techniciens de l’écrit (notaires) s’approprient pleinement le langage juridique tant au Nord qu’au Sud de l’Europe. Dans ce contexte, la diffusion d’une terminologie et de concepts issus du droit écrit prend des formes des plus pratiques. Même en France du Nord, terre de droit coutumier, il semble qu’il se soit imposé dans la tenue de la justice seigneuriale et dans les pratiques quotidiennes des professionnels du droit au Parlement de Paris (Rigaudière, 1996).

La mobilisation du droit écrit dans un procès au Parlement de Paris au XIVe siècle

La présence d’une terminologie et d’arguments issus du droit romain dans quelques actes produits à l’issu de procès de droit privé au Parlement civil est un bon indice d’une diffusion du droit savant dans les écrits pratiques du Nord de la France à la fin du Moyen Âge. Un cas complexe d’octroi du « bail » concernant l’héritier du comté de Bar à Yolande de Flandre, sa mère, ou à Jeanne de Warren, sa grand-tante, permet de prendre la mesure de sa diffusion (Bubenicek, 1999).

L’affaire se distingue des autres par son utilisation répétée d’arguments tirés du droit écrit dans les positions des demandeur et défendeur. Par exemple, pour fonder les droits de Yolande de Flandre concernant la garde de son fils et l’exercice conjoint de la régence du comté de Bar, son avocat quitte rapidement le registre classique du « droit naturel », confirmé par la coutume générale du royaume, pour aborder la question du ius scriptum (« de iure et ratione scriptis » ; « beneficio iuris scripti »). L’argument est conforme au droit du Bas-Empire et corrobore les droits de la mère de l’enfant à exercer sur lui sa protection. La dernière partie de l’exposé de l’avocat de Yolande, qui porte sur la question des droits de la mère remariée à conserver le bail de son fils mineur, s’articule entièrement autour de la discipline romaine en la matière (C. 5.9 e C. 5.10).

La compilatio des textes juridiques et des écrits pratiques

Le droit a apporté aux écrits pratiques son vocabulaire et ses modes de raisonnement mais il confère aussi aux scribes médiévaux de nouvelles formes d’organisation de leur pensée en articles, rubriques ou livres qui permettent le classement d’une matière textuelle de plus en plus recherchée et conservée. Avant tout autre type de documents, le premier matériau qu’ils travaillent est de nature juridique (collections canoniques, statuts synodaux, compilations de droit romain). Cette pratique est à l’origine du développement de l’art de la compilatio médiévale, c’est-à-dire le rassemblement conscient en un recueil structuré de textes, coordonnés, copiés, résumés ou abrégés autour d’une thématique (Parkes, 1991 ; Bertrand, 2015). Ce type de travail débute dès le IXe siècle avec la compilation dans les scriptoria cathédraux et monastiques, de collections canoniques, c’est-à-dire ces recueils de textes législatifs normatifs pour la discipline d’Église (canons conciliaires, décrétales et lettres pontificales, statuts épiscopaux). Ce mouvement atteint son acmé vers 1140 et la compilation du fameux Decretum de Gratien. Il laisse un solide héritage au développement d’une série de nouveaux livre-outils au XIIIe siècle comme la summa, le tractatus, les collections d’arguments généraux ou de maximes (brocadia) et les recueils de sentences (argumenta).

Du côté des écrits pratiques, les cartulaires, héritiers de ces pratiques de compilation du matériau juridique, ont retenu toute l’attention des médiévistes depuis les années 1990 (Guyotjeannin, 1993 ; Chastang, 2006 et 2009). Apparus dès la fin du VIIIe siècle, ces livres dans lesquels des actes originaux sont sélectionnés et classés pour y être transcrits sont analysée au prisme des raisons de leur confection et de leur usage. Les chercheurs ont souligné combien les cartulaires, en plein essor entre les XIIe et XIIIe siècles, constituent des outils utiles aux institutions et personnes privées, à la conservation de la mémoire du passé et à la défense de leurs terres, revenus et droits. De récents travaux ont appliqué ces questionnements aux recueils de statuts qui se développent dans le milieu des communautés urbaines d’Italie et du Midi de la France dès le XIIe siècle. Juristes, notaires ou simples scribes, partageant souvent une même culture socioprofessionnelle, s’y emploient à assembler des textes divers (matériau historique, droit savant, écrits pratiques) qui servent à la gestion courante des affaires urbaines communales. Une telle démarche est similaire en France du Nord où la mise par écrit des coutumes orales dans des coutumiers (compilations de règles fixées par le droit coutumier au sujet d’une ville, d’un pays ou d’une province), a été replacée dans le champ des pratiques de scripteurs qui ont combiné leurs idées, expériences et pensée critique pour rédiger ces livres de droit.

L’ensemble de ces études invite ainsi à nuancer la distinction documentaire construite par le monde académique entre actes de la pratique et sources normatives savantes. D’un côte, les cartulaires et les statuts communaux, qu’on a l’habitude de classer du côté des écrits pratiques, n’étaient parfois pas si « pratiques » aux yeux de leurs rédacteurs ; de l’autre, les recueils de législation ecclésiastique et de littérature juridique (comme les collections canoniques) pouvait avoir une dimension pratique, qui apparaissait de manière évidente à leurs compilateurs et premiers lecteurs. Dans les deux domaines du droit et des archives, la compilatio crée ainsi les conditions de l’innovation intellectuelle par un travail d’agencement de la tradition qui n’entre ni en rupture avec les textes du passé, ni avec les savoir-faire anciens, mais les emploie à une échelle et selon un dessein inédit ouvrant le ius proprium des institutions et communautés médiévales à un rapport renouvelé avec le passé. Cette mise en codex peut s’exprimer à deux niveaux : dans un cas, on retrouve au sein d’une même institution et au même moment, d’une part, des recueils compilant textes législatifs ou de doctrine et de l’autre des manuscrits rassemblant des écrits pratiques (1) ; mais écrits du droit savant et écritures pratiques peuvent aussi se retrouver au sein d’un même codex, cette configuration poussant à un degré de complexité supérieur l’expression de cette technique documentaire du pouvoir (2).

Archives et manuscrits juridiques

En raison de traditions historiographiques autonomes et du peu d’attention accordé aux archives lorsqu’historiens médiévistes et juristes étudient respectivement les livres de droit ou les cartulaires, très peu d’études ont cherché à répertorier les établissements ou communautés au sein desquels les scribes ont produit simultanément des recueils d’écrits pratiques et des manuscrits contenant les textes législatifs ou de doctrine. Seules quelques rares travaux ont insisté depuis les années 2000 sur le fait que le juridisme des acteurs pouvait transparaitre dans une campagne d’écriture à deux têtes, réalisée sans doute à des moments d’instabilité pour les institutions et communautés qui cherchent, dans le contrôle de leurs titres et par le recours à la science juridique, à faire l’inventaire de leurs droits voire à se défendre dans le cas d’éventuels procès.

C’est par exemple le cas pour les abbayes du diocèse d’Angers pour lesquelles Jean-Michel Matz fait le parallèle entre production de cartulaires et conservation de livres de droit à partir du XIe siècle (Matz, 2005). Dans une séquence chronologique précise autour de la seconde moitié du XIIe siècle, dans un contexte de montée en puissance des concurrences dans la France de l’Ouest, les moines de Saint-Aubin d’Angers produisent un cartulaire et conservent dans leur bibliothèque, séparés en deux recueils, les Sentences de Pierre Lombard, le Décret de Burchardus Wormatiensis et la Panormia d’Yves de Chartres.

Les codices hybrides du ius proprium

Le dernier niveau d’observation des écritures documentaires du droit savant se situe à l’échelle du livre. De rares études concernant les institutions et communautés du Midi de la France et de l’Italie ont analysé de quelle manière droit savant (textes législatifs glosés ou brut et de doctrine juridique), écrits pratiques (privilèges économiques et fiscaux, actes ordinaires, listes, statuts communaux etc.) ainsi que d’autres genres documentaires (historiographique, hagiographique, liturgique) producteurs du ius proprium peuvent être enchâssés en un seul codex (un cartulaire, une collection canonique, un recueil de statuts). Pour les recueils de statuts du Sud de la France, les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que ces registres hybrides qui ne font pas l’objet de distinction formelle entre libri iurium et libri statutorum, sont le fruit du travail d’« orfèvres du droit », au premier rang desquels figurent les notaires, rompus à la connaissance de la science juridique et des pratiques de l’écrit (Gaudemet, 2001). Leur art de compiler des documents hétérogènes, dans une visée d’efficience administrative, contribue directement ou indirectement à la fixation du ius proprium. Dans le Nord de la France, on rencontre également quelques cas (Rolker, 2009). Mais en raison de l’absence de campagne d’inventaires des extraits de droit savant dans les registres de la pratique (et réciproquement), il est particulièrement difficile d’évaluer l’ampleur de cette compilation de livres hybrides au cours du second Moyen Âge.

Droit canonique et cartulaire à la Chambre apostolique romaine au XIe siècle

La pratique de compilations de fragments de droit canon et d’écrits pratiques au sein d’uniques volumes s’est développée à la Chambre apostolique romaine au temps de la réforme dite « grégorienne » (Theis, 2016). Ces pratiques documentaires qui attestent d’un nouveau rapport aux textes et aux archives permettent un renforcement du pouvoir de l’Église romaine. Plusieurs campagnes de rédaction de manuscrits fondateurs des droits de Rome soulignent une montée en puissance des pratiques de compilation d’écrits pratiques et textes canoniques. C’est par exemple le cas de la Collectio canonum. Son auteur, le scribe Deusdedit, qui dédie son travail au pape Victor III (1086-1087), intègre à une nouvelle collection canonique un embryon du plus ancien « cartulaire » de la papauté. Une telle entreprise fait la jointure entre les deux types de démarches classiquement distinctes : celle des canonistes qui cherchent à renforcer le pouvoir théorique du pape et celle des cartularistes, qui confectionnent des recueils destinés à faire la preuve de ses droits. En réalité, elles relèvent d’un désir commun de renforcer la domination de l’Église romaine en jouant sur différents usages de la traditio.

Le droit civil dans les libri statutorum italiens (XIIIe-XIVe siècles)

En Italie, des communautés urbaines aux dimensions variables se lancent entre les XIIIe et XIVe siècle dans la confection de livres contenant des statuts urbains visant à légitimer et organiser l’exercice du pouvoir municipal (Lett, 2019). Des travaux récents ont analysé ces textes à l’aune de leur intégration dans l’organisation interne des livres qui abordent presque toujours trois grands domaines : les aspects institutionnels, la vie économique et sociale des communautés et la matière juridique et pénale. Cette structuration documentaire confère à ces libri statutorum la capacité à enchâsser différents types d’écrits pour légitimer le ius proprium des communes.

Prenons le cas des statuts de la commune de Sienne en Toscane rédigés en 1262. Si les premier et troisième livres portent sur les affaires courantes (offices publics et travaux d’entretien de la ville), les trois autres sont réservés au droit romain et sont glosés et commentés (civil, droit privé et à la propriété et droit pénal). Même profil dans les statuts rédigés entre 1322 et 1366 dans la petite ville de Camporotondo di Fiastrone dans les Marches ou dans ceux de la fédération des communes lombardes d’Intra, Pallanza et Vallintrasca en 1393 où l’on retrouve, parmi un matériau documentaire divers (administration communale, officiers, vie économique) toujours deux livres dévolus au droit romain et à la procédure civile.

Justinien à Saint-Germain-des-Prés (fin XIIe – début XIIIe siècles)

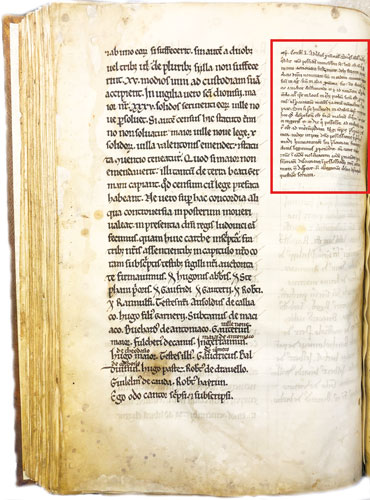

Vers 1176-1177, les moines de l’abbaye bénédictine parisienne de Saint-Germain-des-Prés confectionnent le cartulaire des Trois Croix, plus vieux registre de ce type encore conservé dans les archives du monastère. Par cette compilation d’actes, classés en fonction des autorités disposantes, l’abbé Hugues de Monceaux (1162-1182) entend faire l’inventaire des droits que les moines avaient acquis au cours d’une longue reconstruction de leur patrimoine. Entre 1177 et le début du XIIIe siècle, ce cartulaire est additionné de nouveaux écrits pratiques (actes et listes) qui entendent donner une vision des plus actuelles du pouvoir des moines sur les hommes et femmes ainsi que sur l’espace sous leur domination (Genton, 2022).

Au sein de cette seconde phase de rédaction, chose rare dans les milieux ecclésiastiques du Nord de la France, un scribe prend soin de rédiger dans une colonne vierge d’un folio du cartulaire un extrait brut de la deuxième partie du titre XIX « Du lieu où l’ou doit exercer l’action in rem » du livre III du Code de Justinien (C.3.19.2 : « Ubi in rem actio exerceri debeat »). La mobilisation de ce passage du Corpus Iuris Civilis qui a pour objet l’appel au propriétaire du bien en procès, s’inscrit dans le cadre d’une reprise en main par les moines de leur patrimoine, et plus globalement, interroge le contexte global de division juridique de la propriété de la fin du XIIe siècle.

Conclusion

À partir de la fin du XIe siècle, droit savant et écrits pratiques sont embarqués dans une mutation documentaire d’ampleur qui permet aux institutions médiévales d’activer une panoplie de ces textes constitutifs de leur ius proprium. Rappelons avant tout la grande variété spatiotemporelle de cette rupture juridico-documentaire : il n’existe pas de consensus concernant sa datation précise ou sa diffusion univoque sur l’ensemble de l’Occident médiéval. Résultat de l’aplanissement d’une grande diversité de situations locales, deux profils d’expression permettent d’observer les formes de la porosité entre droit savant et écrits pratiques au cours du XIe au XIVe siècle. Leur analyse souligne la faculté des scribes médiévaux, formés dans des milieux professionnels ouverts à degrés divers à la science juridique, à suffisamment maîtriser le droit civil et le droit canonique pour asseoir le pouvoir des institutions.

Le premier profil regroupe la grande variété terminologique et technique avec laquelle le droit savant est cité et utilisé dans le texte des écrits pratiques formant le ius proprium. Présent dans les actes de la pratique dès le XIe siècle, son usage se développe dans les textes statutaires et coutumiers à partir du XIIe siècle puis finit par s’exprimer dans les actes privés au XIVe siècle. Citations, rhétorique et règles ou principes issus du droit savant constituent une matière juridique visible dans le paysage statutaire et documentaire. Bon nombre de concepts romains et canoniques circulent au sein des élites de pouvoir par l’intermédiaire des spécialistes de l’écrit. Le second profil de cette grammaire documentaire du pouvoir envisage la mise en codex des textes du droit savant en parallèle de celle des écrits pratiques. Qu’il ait pour résultat deux livres distincts ou un seul registre contenant des types d’écrits variables dans des chapitres réservés (rappelons aussi le recours conjont à l’historiographie ou à l’hagiographie par exemple), l’art médiéval de la compilatio témoigne d’une volonté d’atteindre les solutions documentaires (sélection, classement, transcription) les plus adéquates pour l’élaboration du ius proprium des institutions. Ces pratiques témoignent du caractère profondément hétéronome du champ du droit dans les sociétés du second Moyen Âge et de la pluralité des sources juridiques que les professionnels de l’écrit et les techniciens du droit, souvent mus par des motifs administratifs, rassemblent dans des codices.

POUR FAIRE LE POINT

- Quels sont les deux formes d’expression de la porosité entre écrits pratiques et droit savant ?

- Quand commence à se produire cet enchevêtrement ?

- Qui sont les rédacteurs de ce type d’écrits ?

- Où et sous quelles formes peut-on rencontrer le droit savant en milieu communal ?

Bibliographie :

Paul Bertrand et Pierre Chastang, 2019 « Les temps des écritures grises. Formation et temporalités du gouvernement par l’écrit (v.1080-v.1350) », Arnaud Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest (dir.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 29-64.

Paul Bertrand, 2009 « À propos de la révolution de l’écrit (xe-xiiie siècle). Considérations inactuelles », Médiévales, 56, p. 75-92.

Paul Bertrand, 2015 Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (1250-1350), Paris, Publications de la Sorbonne, p. 103-124.

Michelle Bubenicek, 1999 « Droit romain et pratique : Le droit romain dans une affaire de « Bail » d’enfants mineurs en parlement au milieu du xive siècle », Jacques Krynen (dir.), Droit romain, "jus civile" et droit français, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse Capitole, p. 421-439.

Jean-Marie Carbasse, 2007 « Justice "populaire", justice "savante". Les consulats de la France méridionale (xiie-xive siècles) », Claude Gauvard, Jacques Chiffoleau et Andrea Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 347-364.

Pierre Chastang, 2006 « Cartulaires, cartularisation et scripturalité médiévale : la structuration d’un nouveau champ de recherche », Cahiers de Civilisation Médiévale, 49-1, p. 21-31.

Pierre Chastang, 2013 La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle), Paris, Publications de la Sorbonne.

Pierre Chastang, 2021 « Codicologie et langage de la norme dans les villes du Midi de la France », Didier Lett (dir.), Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale du Midi de la France (xiie-xve siècle), Rome, Publications de l’École Française de Rome, p. 73-100.

Pierre Chastang, Laurent Feller et Jean-Marie Martin, 2009 « Autour de l’édition du "Registrum Petri Diaconi". Problèmes de documentation cassinésienne : chartes, rouleaux, registre », Mélanges de l’École française de Rome, 121, p. 99-135.

Michael T. Clanchy, 2013 [1979] From Memory to Written Record. England 1066-1307, Oxford, Oxford University Press.

Michèle Éclaches, Maurice Scelles et Dominique Watin-Grandchamp, 1988 « Références précoces aux "Institutes"de Justinien : Saint-Antonin en Rouergue », Revue du Tarn, 130, p. 309-331.

Florent Garnier, 2021 « Au cœur des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle) », D. Lett (dir.), Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle), Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 183-204.

Florent Garnier, 2017 « "Statuere et in melius reformare" : Écrire la norme pour les métiers à Toulouse (milieu xiiie siècle-milieu xive siècle) », Didier Lett (dir.), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, p. 131-152.

Jean Gaudemet, 2001-3e édition [1997] Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, Montchrestien.

Louis Genton, 2022 L’institution et l’écrit. Une histoire documentaire de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés (xi e -xv e siècles), thèse de doctorat, Université Paris-Saclay.

Lionel Germain, 2022 La fabrique sociale du gouvernement : pragmatique et symbolique des écrits urbains dans le Rouergue médiéval (milieu du xiie – milieu du xive siècle), thèse de doctorat, Université Paris-Saclay.

Gérard Giordanengo, 1990 « Les droits savants au Moyen Âge : textes et doctrines. La recherche en France depuis 1968 », Bibliothèque de l’École des chartes, 148, p. 439-476.

André Gouron, 2006 « L’auteur du Codi », Id., Pionniers du droit occidental au Moyen Âge, Londres, Routledge, p. 1-20.

Robert Jacob, 2001 « Les coutumiers du xiiie siècle ont-ils connu la coutume ? », Mireille Mousnier et Jacques Poumarède (dir.), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses universitaires du Midi, p. 103-119.

Ada Kuskowski, 2022 Vernacular Law : Writing and the Reinvention of Customary Law in Medieval France, Cambridge, Cambridge University Press.

Anne Lefebvre-Teillard, 2001 « "Petrus Brito legit"… Sur quelques aspects de l’enseignement du droit canonique à Paris au début du 13e siècle », Revue d’histoire du droit français et étranger, 79, p. 153-177.

Nicolas Leroy, 2019 « Certitudes et incertitudes autour de la structure des statuts municipaux en pays bas-rhodaniens (xiie-xiiie siècle) », Didier Lett (dir.), Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, p. 105-118.

Didier Lett, 2019 « Invitation au voyage à l’intérieur des statuts communaux de l’Italie et du Midi de la France entre le xiie et le xve siècle », Didier Lett (dir.), Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, p. 5-17.

Didier Lett, 2021 « Introduction », Didier Lett(dir.), Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle), Rome, Publications de l’École française de Rome, p. 1-50.

Laurent Morelle, 1988 « Mariage et diplomatique : autour de cinq chartes de douaire dans le Laonnois-Soissonnais, 1163-1181 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 146, p. 225-284.

Paul Ourliac et Anne-Marie Magnou, 1985 Le cartulaire de la Selve. La terre, les hommes et le pouvoir en Rouergue au xiie siècle, Paris, Éditions du CNRS.

Paul Ourliac, 1988 « Une statue de Justinien en Rouergue vers 1140 », Revue historique de droit français et étranger, 66-3, p. 329-335.

Malcom. B. Parkes, 1991 « The Influence of the Concepts of"Ordinatio" and"Compilatio" on the Development of the Book », Id., Scribes, Scripts and Readers. Studies in the Communication, Presentation and Dissemination of Medieval Texts, Londres-Rio Grande, The Hambledon Press, p. 35-70.

Albert Rigaudière, 1996 « La royauté, le Parlement et le droit écrit aux alentours des années 1300 », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 140.3, p. 885-908.

Albert Rigaudière, 1997 « La pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumiers du nord de la France », José Aquilino Iglesia Ferreirós (dir.), Él dret comu i Catalunya, Barcelone, p. 161-189.

Christof Rolker, 2009 The "Collection in Seventy-four Titles" : A Monastic Canon Law Collection from Eleventh-century France, Martin Brett et Kathleen G. Cushing (éd.), Readers, Texts and Compilers in the Earlier Middle Ages, Farnham-Burlington, Ashgate, p. 59-72.

Franck Roumy, 2015 « De la confirmation à l’authentification des actes juridiques aux xie et xiie siècles », Brigitte Badevant-Gaudemet, François Jankowiak et Franck Roumy (dir.), "Plenitudo Juris". Mélanges en hommage à Michèle Bégou-Davia, Sceaux, Presses Universitaires de Sceaux, p. 489-514.

Valérie Theis, 2016 Le monde de la Chambre apostolique (xie-xive s.). Ordonner les archives, penser l’espace, construire l’institution, mémoire de recherche inédit, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, p. 28-58.

Yan Thomas, 1995 « "Fictio legis". L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits. Revue française de théorie juridique, 21, p. 17-63.

Marino Zabbia, 2000 « Formation et culture des notaires (xie-xive siècles) », Isabelle Heullant-Donat (dir.), Cultures italiennes (xiie – xve siècles), Paris, Éditions du Cerf, p. 297-324.