Les sources législatives en Europe centrale. Le cas de la législation de la Diète de Pologne

Les sources du droit dans le royaume de Pologne

L’objectif de ce chapitre est de présenter une source particulière de droit produite dans le royaume de Pologne à la fin du Moyen Âge et au début de la période moderne, à savoir la législation de la Diète (Sejm) polonaise. Il est précédé d’une brève introduction qui présente les trois piliers du droit et de la culture juridique en Pologne à cette époque. Outre le droit coutumier et la législation locale, ceux-ci englobent le droit canonique et le droit saxon-magdebourgeois.

Dans le droit canonique

Dans les sources secondaires, on trouve parfois l’expression “jeune Europe”. Cette expression désigne les pays européens qui ont rejoint les rangs des Chrétiens relativement tard (Kłoczowski, 2003). C’est le cas de la principauté de Mieszko Ier (960-992) de la dynastie des Piast, baptisé par l’évêque missionnaire Jordan (m. 984) en 966. L’entrée dans la chrétienté médiévale s’est traduite, entre autres, par une ouverture à la culture juridique dont le droit canonique a été le vecteur. Il a fourni un cadre général et a gagné en importance au fil des siècles.

Le recours au droit canonique se manifeste à plusieurs niveaux. Le premier est celui de l’enseignement juridique. Depuis 1364, année de la fondation de l’université de Cracovie, le droit canon est enseigné dans le cursus académique (Vetulani, 1970). Le niveau suivant correspond au remplacement du droit coutumier polonais par le droit canonique en ce qui concerne le mariage. Enfin, le droit particulier a tiré certaines solutions du droit canonique. Cette influence du droit canonique s’observe aussi bien dans le droit polonais (c’est-à-dire le droit des chevaliers, ou plus tard de la noblesse) que dans le droit municipal (Mikuła, 2022).

L’influence du droit romain a été indirecte, largement médiatisée par le droit canonique (Vetulani, 1971 et 1972 ; Uruszczak, 1981 ; Bardach, 1986). La preuve en est que le cours sur les institutions n’a été introduit à l’université de Cracovie qu’avec difficulté en 1533 (Bartel, 1970). Il en va autrement dans le Grand-Duché de Lituanie, qui reste uni au royaume de Pologne. En 1569, les deux pays forment un nouvel État, la République des Deux Nations (Frost, 2015). Les Lituaniens conservent leur propre droit et, contrairement aux Polonais, ils parviennent à le codifier. Les statuts lituaniens (1529, 1566, 1588) témoignent alors d’une forte influence directe du droit romain (Bardach, 1997) (voir la conférence de Łukasz Marzec).

Le droit saxon-magdebourgeois

Une autre tradition juridique présente dans le royaume de Pologne était le droit saxon-magdebourgeois. Son influence s’étendait à l’Est de l’Elbe jusqu’au Dniepr, et au Nord, des pays baltes jusqu’à la Transylvanie (Lück, 2010) (voir la carte, Musée de Magdebourg). En Pologne, les trois principales sources du droit saxon-magdebourgeois étaient le Weichbild de Magdeburg (Ius municipale Magdeburgense) traduit en latin puis en polonais (voir la base de données IURA), le Miroir des Saxons (Rymaszewski, 1975) (voir les Monumenta Germaniae Historica) et, au moins jusqu’au début du XVIe siècle, les instructions (Urteile) du tribunal de Magdebourg, demandées par les villes de Pologne et de Bohême (Carls, 2011). À partir du XIIIe siècle, les villes et les villages ont été fondés en vertu de ce droit de Magdebourg, dont un élément essentiel était le privilège de localisation stipulant la validité du ius Theutonicum dans le processus de fondation (voir la conférence de Krzysztof Fokt). Cela ne signifie pas pour autant que le transfert du droit saxon-magdebourgeois s’est fait d’un seul coup et de manière complète. Au contraire, il ne s’agit pas du tout d’un transfert, mais plutôt d’une adaptation sélective de réglementations spécifiques qui étaient appropriées à l’époque et au lieu, et qui tenaient compte du droit coutumier et de la législation locale (Mikuła, 2021).

Le droit local et les législations royales

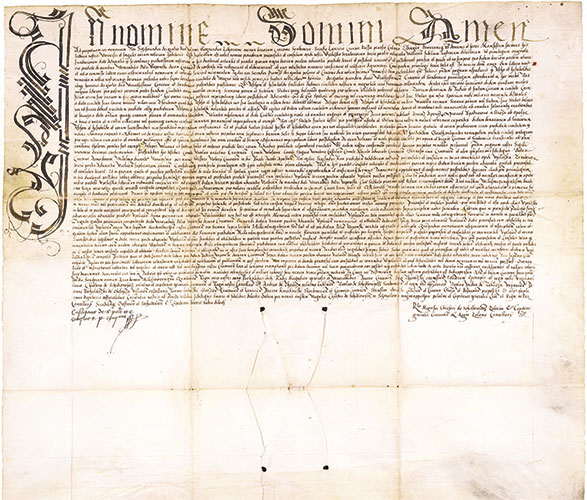

Le particularisme juridique était inhérent à la période qui a précédé l’ère des grandes codifications. Il s’est traduit par un polycentrisme législatif. Par exemple, à partir du XIVe siècle, les conseils municipaux ont adopté des statuts (willkür, lauda, plebiscita) (voir la conférence de Maciej Mikuła et un exemple – acte du conseil municipal dans la base de données IURA).

Au cours des XIe et XIIe siècles, l’action législative des monarques a accordé principalement des privilèges individuels à des chevaliers et des institutions ecclésiastiques. Le nombre de ce type de privilège étant élevé, les souverains ont commencé à délivrer des privilèges généraux à destination de la noblesse ou du clergé à partir du XIIIe siècle.

En outre, le milieu du XIIIe siècle voit l’essor d’une activité de promulgation de la part des souverains de lois qui visent à réformer le droit (Górecki, 2023). Cela ne signifie pas pour autant que le roi jouissait d’une indépendance totale en matière d’édiction des lois. En effet, sans le soutien des familles de chevaliers influentes, il ne pouvait s’attendre à ce que de nouvelles lois soient effectivement introduites. Ainsi, dès le XIVe siècle, les lois qui modifiaient le droit coutumier étaient adoptées avec l’approbation des familles puissantes qui participaient aux assemblées ou autres rassemblements d’individus. La tentative audacieuse de réforme du droit entreprise par le roi Casimir III le Grand (1333-1370) au début de son règne s’est avérée infructueuse. Bien que ces années aient été marquées par de profondes réformes et modernisations de l’État (Kurtyka, 2001), sa tentative arbitraire de modifier le délai de prescription des créances pour sécuriser les transactions immobilières a échoué. C’est probablement la raison pour laquelle, lorsque le roi Casimir a décidé de mettre par écrit les coutumes du royaume, les distinctions territoriales et le soutien des élites puissantes ont été prises en compte. C’est ainsi qu’est né le plus important recueil de droit foncier médiéval, les Statuts de Casimir III le Grand. Cependant, ce n’est ni la législation royale, ni le droit coutumier qui distinguent le royaume de Pologne en termes de sources de droit. C’est la Diète générale (Sejm) et son activité législative.

La Diète (Sejm) de Pologne, un organe législatif

Les origines de la Diète

Le développement rapide du parlementarisme polonais doit sans aucun doute être associé aux membres de la maison Jagellon, et en particulier au roi Casimir IV (1447-1492). Peu après son élection et son accession au trône de Pologne en 1447, la guerre de Treize ans contre l’Ordre Teutonique de Prusse commence. Comme le conflit nécessitait un financement, le roi demande à la noblesse de le soutenir. Or, celle-ci jouissait de la liberté d’imposition accordée par le roi Louis d’Anjou (1370-1384) en 1374 en Cassovie (Košice) (voir la base de données IURA). L’imposition de taxes nécessitait donc l’approbation de la noblesse, et comme la levée en masse (pospolite ruszenie) des nobles s’est avérée infructueuse, le roi a décidé d’aller chercher l’argent à de nombreuses reprises (Bardach, 1977). Sous le règne de Casimir IV, pas moins de 52 assemblées générales se sont tenues, et les impôts ont été votés vingts fois (Szulc, 1991 ; Fałkowski, 2000 ; Uruszczak, 2012). C’est également à cette époque que les députés nobles de toutes les territoires du royaume ont commencé à participer à la Diète générale du royaume. Selon les récentes découvertes de Wacław Uruszczak, la première assemblée de ce type a lieu en 1468 (Uruszczak, 2012).

Toutefois, cela ne signifie pas que la Diète devient alors l’organe législatif suprême de Pologne. C’est toujours le monarque qui a le pouvoir de promulguer la loi. Casimir atteignait souvent son objectif (c’est-à-dire le prélèvement des impôts) lors des assemblées locales (diétines ou sejmiks). Il faut donc attendre la célèbre loi (ou constitution) Nihil novi nisi commune consensu de 1505 pour qu’un changement intervienne. Son texte stipule que toute législation modifiant le droit commun et affectant les libertés publiques doit être approuvée par les sénateurs et les députés (Uruszczak, 1980 et 2005b et 2007). La loi Nihil novi peut être considérée comme le fondement de la Diète générale dans sa forme moderne.

Caractéristiques

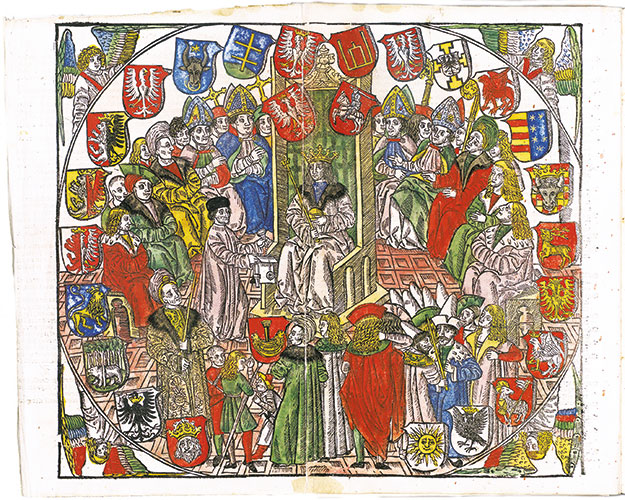

L’année 1468 est considérée comme la date de la première assemblée générale bicamérale (Sejm ou Diète) de l’histoire du parlementarisme polonais. L’assemblée était composée des membres du conseil royal et des députés élus par la noblesse lors des assemblées locales. Toutefois, ce n’est qu’au milieu du XVIe siècle que la composition de la Diète générale s’est cristallisée.

Au début de l’époque moderne, le Sejm était composé de deux chambres : le Sénat et la Chambre des nonces. Le Sénat était composé d’ecclésiastiques (archevêques et évêques de l’Église catholique) et de laïcs (hauts fonctionnaires terriens : palatins, châtelains ; et ministres : maréchaux, chanceliers, trésoriers). La Chambre des nonces était composée de députés, représentants de toutes les territoires du royaume. Ils étaient élus lors des sejmiks, des assemblées locales qui réunissaient alors les nobles d’un pays donné. Ces députés portaient le mandat des communautés nobles locales et réalisaient leur volonté politique qui s’exprimait sous forme d’instructions. Les nobles exerçaient ainsi leurs droits politiques en tant que citoyens du royaume (Bardach, 1979 et 1985 ; Uruszczak, 1980 et 2005b). Les états défavorisés (ou plébéiens) tels que les bourgeois ou les paysans n’étaient pas représentés à la Diète.

Au XVIe siècle, le roi est toujours considéré comme un souverain et législateur suprême, bien que lié par la loi, selon le principe polonais « lex est rex » (la loi est roi) (Uruszczak, 1992). Le roi occupait une position supérieure à la Diète : il était le seul à pouvoir convoquer le Sejm (l’auto-convocation était considérée comme illégale) ; il proposait les sujets du Sejm (initiative législative) ; il concluait les délibérations du Sénat ; et enfin, aucun projet législatif ne pouvait devenir une loi sans son approbation (sanction législative).

La Diète était aussi très active en tant qu’organe législatif, même lorsque le roi ne pouvait pas être présent en personne. La Diète générale peut sans aucun doute être décrite comme la principale institution législative du royaume, bien qu’il faille noter que le Sejm ne pouvait pas fonctionner sans le roi. Les activités du roi et des deux états de la Diète s’entrecroisaient (Uruszczak, 1980 et 2005b).

La décision de convoquer la Diète générale appartient au roi. Elle était annoncée publiquement et la procédure préparatoire au Sejm commençait. Le roi convoquait des sejmiks où les légats royaux présentaient et discutaient l’ordre du jour de la Diète. Les délibérations étaient suivies d’élections et de résolutions qui comprenaient des instructions pour les députés. La Diète générale commençait par une messe solennelle et par une proposition du trône, qui consistait essentiellement à présenter l’ordre du jour. Elle est suivie de débats à la fois communs et séparés. Ces délibérations constituaient en fait un dialogue politique entre le roi, les sénateurs et les députés. Ce dialogue était couronné par l’accord final, c’est-à-dire la conclusion de la Diète (Uruszczak, 1980 et 2005b).

Le consensus de l’assemblée

Selon la loi Nihil novi adoptée en 1505, l’approbation des sénateurs et des députés est nécessaire pour adopter une loi à la Diète. Ce principe repose sur la règle dérivée du droit romain et du droit canon : « quod omnes tangit ab omnibus approbetur ». Jusqu’au milieu du XVIe siècle, un consensus au sein de la Chambre des nonces était atteint par les représentations des territoires de la Pologne plutôt que par les individus. Dans la pratique, cela signifiait la règle de la majorité (Uruszczak, 1980, 2005a, 2005b et 2007). Ce n’est que plus tard que l’unanimité a commencé à être exigée. Toutefois, on n’attendait pas une approbation explicite et complète exprimée par le vote, mais plutôt l’absence d’opposition (nemine contradicente). Ce phénomène est lié au rôle croissant de la Chambre des nonces, auparavant dominée par le roi et par le Sénat. Le consensus au sein de la Chambre des nonces était atteint par la délibération, ou le « broyage » de la question discutée, tandis que les discours (vota) des sénateurs étaient conclus par le roi (Uruszczak, 2005a). Le paradigme « nemine contradicente » n’a pas changé jusqu’au milieu du XVIIe siècle, lorsque les règles de l’unanimité et du « quod omnes tangit » ont commencé à être interprétées à la lettre. Enfin, le précédent de la Diète de 1652 a créé l’institution du « liberum veto » Konopczyn´ski, 1930).

Les compétences législatives de la Diète

Comme nous l’avons déjà mentionné, la loi Nihil novi prévoyait que les sénateurs et les députés devaient approuver la loi qui modifiait le droit commun et affectait les libertés publiques. Le droit commun, ou ius commune, désignait avant tout le droit concernant les nobles qui étaient considérés comme les « citoyens » du royaume puisqu’ils étaient les seuls à détenir des droits politiques (participation aux diètes, exercice de fonctions, etc.) et des droits socio-économiques (Grodziski, 1963). On l’appelait aussi droit du sol (ius terrestre). Il englobe non seulement les questions politiques, mais aussi les normes civiles, pénales et procédurales. En d’autres termes, bien que le roi reste le législateur suprême, ses pouvoirs législatifs sont considérablement limités. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y avait pas de législation royale. Le souverain était toujours compétent pour légiférer sur des questions non affectées par la Nihil novi, notamment la législation relative au domaine royal (y compris les villes royales) et aux monopoles royaux, tels que l’exploitation minière (Uruszczak, 1980, 2005b et 2007).

L’évolution

La Diète générale créée au XVe siècle était une institution typique de la représentation des états. Il s’agissait d’un outil de communication politique entre le monarque et les états privilégiés (principalement la noblesse). Le Sejm perd assez rapidement son rôle initial. À la suite de concessions faites par le roi, l’assemblée acquiert la position d’organe législatif. La constitution Nihil novi en a jeté les bases. Bien que le roi soit toujours perçu comme le législateur suprême, la plupart des lois doivent être adoptées par le Sejm avec le consentement des deux états, c’est-à-dire des sénateurs et des députés. Au fil du temps, la Diète s’est emparée, au détriment du roi, d’un nombre croissant de compétences législatives. Toutefois, cela ne se faisait plus par le biais des privilèges royaux, mais cela résultait de la pratique politique.

En 1569, la Diète est devenue le principal organe législatif du nouvel État, la République des Deux Nations. Les représentants de la Couronne et du Grand-Duché de Lituanie siègent ensemble dans les deux chambres (Frost, 2015). Le statut constitutionnel de la Diète a été garanti peu après par les Articles henriciens de 1573 qui, entre autres, obligent le roi à convoquer la Diète générale au plus tard tous les deux ans. Peu de temps après, la Diète est devenue l’organe principal de l’État, avec des pouvoirs allant au-delà de la législation. Le roi a perdu sa souveraineté au profit de la noblesse (qui élisait le monarque viritim, directement, en assistant en personne à la Diète de l’élection) et a commencé à être reconnu comme un troisième pouvoir (à côté des sénateurs et des députés), sans la présence desquels le parlement ne pouvait pas fonctionner.

Exemples de lois promulguées par la Diète

En devenant l’organe législatif suprême, la Diète a vu son champ d’action s’élargir sans cesse. Cela peut être considéré comme une caractéristique qui distinguait le parlement polonais des autres organes représentatifs de l’Europe de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de lois (ou de constitutions) produites par la Diète entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Il convient de garder à l’esprit que ces exemples sont destinés à illustrer les compétences législatives de la Diète, et non à les présenter de manière exhaustive.

[La régulation du système politique] La loi Nihil novi de 1505 est un exemple de réglementation du système politique (constitution n° 16, voir Volumina Constitutionum) (voir la base de données IURA).

[Les droits des états] La Diète a adopté des constitutions concernant les droits des états. Celles-ci contenaient souvent des restrictions, comme par exemple la limitation des droits des bourgeois à posséder des parcelles de terre en dehors des villes en 1496 (constitution n° 69, voir Volumina Constitutionum) (voir la base de données IURA), ou l’accès aux offices ecclésiastiques pour les plébéiens.

[Taxes et impôts] Presque toutes les Diètes adoptent des impôts extraordinaires. Ils pouvaient être prélevés à tous les états du royaume, comme en 1520, lorsque la résolution incluait les taux d’imposition (voir Volumina Constitutionum) (voir la base de données IURA). Depuis le XVe siècle, la Diète contrôle également la politique douanière. Elle n’imposait pas seulement de nouveaux tarifs, mais interdisait également les droits de douane privés.

[Le commerce] Le Parlement s’intéressait aux questions commerciales et économiques. Les constitutions réglementent, par exemple, le transport des marchandises sur les fleuves navigables ou la compétence des gouverneurs pour fixer des prix maximums dans les villes.

[Droit privé, droit pénal, organisation judiciaire] Parmi les nombreuses constitutions qui ont modifié le droit judiciaire, on peut citer, par exemple, la loi imposant des restrictions à l’héritage testamentaire en 1505 (constitution n° 4, voir Volumina Constitutionum) (voir la base de données IURA), la réforme du procès foncier de 1523 (voir la conférence de Kacper Górski), ou encore la loi sur l’homicide. Les constitutions de la Diète de 1578 ont également jeté les bases du Tribunal de la Couronne, une cour suprême indépendante du roi.

[La tension entre la loi votée par la Diète et la compétence législative du roi] À l’aube de la République, il est apparu clairement que le roi était devenu l’un des états de la Diète. Comme nous l’avons déjà mentionné, cela ne signifie pas qu’il perd complètement sa compétence législative. Tout au long du XVIe siècle, le monarque a continué à accorder des privilèges qui, selon la définition commune, constituaient un ius singulare, une loi spéciale par rapport au ius generale. Les exemptions douanières accordées par le roi aux villes en sont un exemple.

Un autre exemple de cette antinomie est la réglementation fiscale. La Diète adoptait des lois fiscales qui s’appliquaient à tous les états. Dans le même temps, il était courant que le roi émette des privilèges exemptant certains sujets du paiement de l’impôt. Ces privilèges étaient généralement destinés à aider le bénéficiaire dans le besoin et, par exemple, à soutenir la reconstruction de la ville détruite par un incendie. Au fil du XVIIe siècle, ces questions ont parfois été prises en charge par la Diète.

Les sources sur le droit polonais à la Renaissance

Une brève description du sujet de la législation de la Diète mérite d’être conclue par une réflexion sur les sources de la connaissance du droit (fontes iuris cognoscendi).

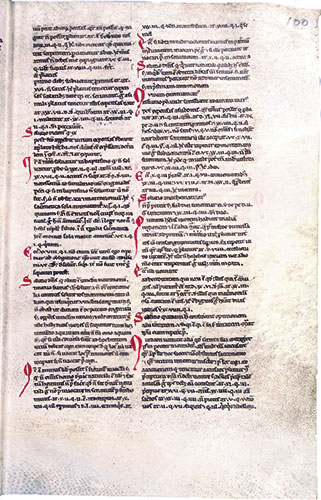

Le premier recueil imprimé de droit foncier polonais a été publié en 1488 (les « Syntagmata »). Il contenait des sources de droit déjà promulguées à l’époque du parlementarisme précoce. Un recueil complet et officiel du droit foncier et du droit saxon-magdebourgeois a été publié en 1506 sous le nom de Commune incliti Polonie Regni priuilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque, édité par Jan Łaski, chancelier de la Couronne (1503-1510), et ainsi appelé Statut Łaskiego (Uruszczak, 2006) (voir la bibliothèque numérique Jagiellonian). Au fil du temps, la règle s’est imposée de publier les constitutions sous forme imprimée après la conclusion de la Diète.

La législation du Sejm a fait l’objet d’une révision critique. La série Volumina Constitutionum (VC) a remplacé les Volumina Legum, qui remontent au XVIIIe siècle. Les volumes de la série VC sont publiés depuis 1996 et ont récemment été téléchargés dans la base de données « IURA. Sources of Law from the Past ».

Les constitutions ont été compilées et commentées sur initiative privée à partir du XVIe siècle. Parmi les juristes les plus réputés, il convient de mentionner Jakub Przyłuski (v. 1512-1554) et Jan Herburt (m. 1577), dont les Statuta Regni Poloniae, publiés pour la première fois en 1563, étaient extrêmement populaires (voir la bibliothèque numérique Jagiellonian).

La simplicité et le caractère éminemment pratique de ces ouvrages font qu’ils ne peuvent être considérés comme des sources doctrinales, mais mieux encore, comme un type particulier de sources orientées vers la pratique. C’est précisément leur popularité qui montre qu’ils répondaient aux besoins des juristes. Dans le domaine du droit municipal, ces ouvrages pratiques étaient également très intéressants (voir la conférence de Maciej Mikuła).

POUR FAIRE LE POINT

- Comment décririez-vous la présence du droit romain et du droit canon, ou ius commune, dans la Pologne du Moyen Âge et du début de l’époque moderne ?

- Quand et pourquoi les assemblées de nobles en Pologne ont-elles pris de l’importance ?

- Quel rôle la loi Nihil novi a-t-elle joué dans l’évolution de la Diète polonaise ?

- Comment décririez-vous les relations entre le roi et la Diète en Pologne au XVIe siècle ?

Bibliographie :

Juliusz Bardach, 1977 « La formation des Assemblées polonaises au xve siècle et la taxation », Ancien Pays et Assemblées d’États, 70, Kortrijk-Heule, UGA, p. 249-296.

Juliusz Bardach, 1979 « Députés à la Diète en Pologne d’ancien régime », Acta Poloniae Historica, 39, p. 143-185.

Juliusz Bardach, 1985 « L’élection des députés à l’ancienne Diète polonaise, fin xve-xviiie siècles », Parliaments, Estates & Representation, 5.1, p. 45-58.

Juliusz Bardach, 1986 « L’originalité et les influences étrangères dans la culture juridique polonaise aux xive-xve siècles », Willem Pieter Blockmans et Herman van Nuffel (dir.), État et religion aux xve et xvie siècles, p. 355-375.

Juliusz Bardach, 1997 « Les Statuts Lituaniens – codifications de l’époque de la Renaissance » Stanisław Salmonowicz (dir.), La codification européenne du Moyen-Âge au siècle des Lumières, Varsavie, Polskie Towarzystwo Historyczne, p. 103-126.

Wojciech M. Bartel, 1970 « Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przed reformą Kołłątajowską (Próba zarysu) », Krakowskie Studia Prawnicze, 3, p. 159-213.

Wieland Carls, 2011 « Rechtsquellen sächsisch-magdeburgischen Rechts im Untersuchungsgebiet Polen », Inge Bily, Wieland Carls et Katalin Gönczi (dir.), Sächsisch-magdeburgisches Recht in Polen : Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, Berlin-Boston, De Gruyter, p. 69-116.

Wojciech Fałkowski, 2000 « Rok trzech sejmów », Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz et Wojciech Fałkowski (dir.), Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Varsovie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, p. 425-438.

Robert Frost, 2015 The Oxford History of Poland-Lithuania: Volume I : The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford, Oxford University Press.

Piotr Górecki, 2023 « Irreducible ambiguity ? The line between custom and statute in the law-making of thirteenth-century Poland », Historical Research, 20, p. 427-445.

Stanisław Grodziski, 1963 Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Cracovie, Uniwersytet Jagielloński.

Jerzy Kłoczowski, 2003 Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Varsavie, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ladislas Władysław Konopczyński, 1930 Le liberum veto. Étude sur le développement du principe majoritaire, Paris, Honoré Champion ; Varsovie-Cracovie-Poznań, Libraire Gebethner et Wolff.

Janusz Kurtyka, 2001 Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Cracovie, Towarzystwo Naukowe « Societas Vistulana».

Heiner Lück, 2010 « Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Grundlagen für Europa », Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 4, p. 81-104.

Maciej Mikuła, 2021 Municipal Magdeburg Law (Ius municipale Magdeburgense) in Late Medieval Poland. A Study on the Evolution and Adaptation of Law, Leyde-Boston, Brill.

Maciej Mikuła, 2022 « Was canon law in use in municipal courts in late-medieval Poland ? : Regulae iuris in Libro sexto in manuscripts of municipal law », Florence Demoulin-Auzary, Nicolas Laurent-Bonne et Franck Roumy, Anna Claire Montealegre (dir.), Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law : Paris, 17-23 July 2016, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, p. 1411-1419.

Zygfryd Rymaszewski, 1975 Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Versio Vratislaviensis, versio Sandomiriensis, Łaski, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tadeusz Szulc, 1991 Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr ziemskich za pierwszych Jagiellonów (1386-1501), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wacław Uruszczak, 1980 Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Varsovie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wacław Uruszczak, 1981 « La protection possessoire dans le droit polonais au Moyen Âge et au début des Temps Modernes », Lesław Pauli et Walter Wilhelm (dir.), Vorträge zur Geschichte des Privatrechts in Europa, 15, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, p. 32-43.

Wacław Uruszczak, 1992 « Le principe "Lex est rex" dans la théorie et dans la pratique en Pologne au xviᵉ siècle », Danièle Letocha (dir.), "Aequitas, Aequalitas, Auctoritas". Raison théorique et légitimation de l’autorité dans le xvie siècle européen, Paris, Libraire philosophique J. Vrin, p. 119-126.

Wacław Uruszczak, 2005a « La Diète Générale du Royaume de Pologne à l’époque des Jagellons (1385–1572) », Parliaments, Estates & Representation, 25.1, 1-9.

Wacław Uruszczak, 2005b « La législation de la diète générale du royaume de Pologne à l’époque des derniers Jagellons (1493-1572) », Jaume Sobrequés, Joseba Agirreazkuenaga, Mercè Morales, Mikel Urquijo et M. Cisneros (dir.), Actes del 53ᵉ Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, Barcelone, Parlament de Catalunya et Museu d’Història de Catalunya, p. 285-304.

Wacław Uruszczak, 2006 « "Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultuum" : O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 roku’, Jan Halberda, Michał Hosowicz et Anna Karabowicz (dir.), Prace poświęcone pamięci Adama, Cracovie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, p. 115-135.

Wacław Uruszczak, 2007 « The Nihil novi Statute and the General Seym of Radom in 1505 », Wacław Uruszczak, Kazimierz Baran et Anna Karabowicz (dir.), Separation of Powers and Parliamentarism : The Past and the Present : Law, Doctrine, Practice. Five Hundred Years Anniversary of the Nihil novi Statute of 1505, Varsavie, Wydawnictwo Sejmowe, p. 39-46.

Wacław Uruszczak, 2012 « Najstarszy sejm walny koronny "dwuizbowy" w Piotrkowie w 1468 roku », Waldemar Bukowski et Tomasz Jurek (dir.), Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, Cracovie, Towarzystwo Naukowe « Societas Vistulana », p. 1033-1056.

Adam Vetulani, 1970 Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Adam Vetulani, 1971 « La Pologne médiévale et le droit romain », Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. 1, Milan, Giuffrè, p. 289-307.

Adam Vetulani, 1972 « Les entraves à la pénétration du droit romain dans le droit polonais médiéval », Urbano Navarrete (dir.), Ius Populi Dei : miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, vol. 1, Rome, Pontificia Università Gregoriana, p. 53-68.