La paléographie des sources juridiques

Le premier obstacle auquel l’historien est confronté lorsqu’il consulte des documents anciens en latin est l’écriture. Les styles anciens d’écriture varient en fonction de l’époque, de la calligraphie et du scribe. Il existe de nombreux styles d’écriture, allant des plus clairs et familiers, comme la minuscule caroline, à des écritures dont les lettres peuvent sembler à première vue impossibles à déchiffrer. La paléographie est la discipline qui étudie l’histoire de l’écriture, le processus de production de documents écrits et les produits de ce processus. Sa connaissance est essentielle pour tous les chercheurs qui souhaitent étudier et travailler avec des sources anciennes.

La paléographie est née en aide aux études diplomatiques dans le but de déterminer les caractères des différents types d’écriture et leur chronologie, et ce afin d’en vérifier l’authenticité. Elle constitue désormais l’une des branches des sciences dites auxiliaires de l’histoire au même titre que la codicologie, par exemple. L’année 1681 est traditionnellement considérée comme l’année de naissance de la paléographie avec la publication du De re diplomatica de Jean Mabillon (1632-1707). Cependant, le terme « paléographie » apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle avec la publication en 1708 de Palaeographia Graeca, sive de ortu et progressu litteram graecarum de Bernard de Montfaucon (1655-1741). Au milieu du XIXe siècle, un petit manuel scolaire rédigé par Wilhelm Wattenbach (1819-1897) a commencé à proposer une nouvelle approche théorique des études paléographiques qui mettait l’accent sur les aspects dynamiques de l’évolution de l’écriture. L’orientation historiciste, inaugurée par Léopold Delisle (1826-1910), trouve sa pleine réalisation dans l’activité de Ludwig Traube (1861-1907), dont l’enseignement exerce une grande influence tant par ses résultats que par le nombre important d’étudiants qui poursuivent son œuvre. Parmi les paléographes de la première moitié du XXe siècle, Luigi Schiaparelli (1871-1934) a apporté une contribution importante à l’étude de la tachygraphie et de la paléographie. La seconde moitié du XXe siècle est marquée par les contributions de Jean Mallon (1904-1982) et de Giorgio Cencetti (1908-1970). Jean Mallon est le fondateur et le principal représentant de la Nouvelle École française, qui a profondément influencé les chercheurs contemporains en repensant à la fois la méthodologie et la nomenclature des écritures. Giorgio Cencetti a exercé une grande influence en proposant une nouvelle interprétation de l’évolution de l’écriture selon la conception typiquement historique d’une matrice de Croce sur la base de laquelle il existerait deux catégories d’écriture : « l’écriture ordinaire » (scrittura usuale) et « l’écriture formelle » (scrittura canonizzata). Selon cette théorie, l’écriture ordinaire (c’est-à-dire celle qui est utilisée quotidiennement) est soumise à une transformation constante, constituant la base sur laquelle les écritures livresque et de chancellerie sont établies en tant qu’« écritures canonisées ». Leurs caractéristiques très précises survivent à la transformation constante de l’écriture ordinaire selon un schéma évolutif prévisible : une période de formation, une phase de raffinement et un temps de décadence.

Les mots de la paléographie

Une question préliminaire de grande importance concerne la terminologie spécifique propre à la paléographie. Un premier aspect concerne l’analyse de l’écriture, qui est traditionnellement distinguée en majuscules si les signes qui composent la lettre peuvent idéalement s’inscrire sur deux lignes droites parallèles, ou en minuscules si la lettre peut s’inscrire sur quatre lignes parallèles.

Une autre distinction d’ordre général porte sur la manière plus ou moins rapide d’écrire. Elle concerne la distinction entre 1) le ductus « soigné » ou « formel » lorsqu’il est exécuté avec attention aux proportions entre les différents signes et éléments et 2) le ductus « cursif » lorsque, à l’inverse, l’écriture est riche en ligatures et inclinée sans souci particulier du résultat esthétique.

Actuellement, il est convenu que les éléments à évaluer pour une analyse correcte de l’écriture sont les suivants :

- la forme ou le dessin, soit l’aspect extérieur des lettres et des signes individuels.

- le module, soit la comparaison entre le signe graphique et la figure géométrique de référence (par exemple module carré ; module rectangulaire, etc.).

- l’angle d’écriture déterminé par la position de l’instrument d’écriture par rapport à la ligne de base de l’écriture. Il a été introduit par la Nouvelle École française.

- le ductus qui concerne le nombre, l’ordre et la direction des traits qui composent une lettre (ce concept ne doit pas être confondu avec le ductus général).

- la gravité ou le poids qui dépend de l’élasticité de l’instrument d’écriture utilisé. L’utilisation d’une pointe flexible entraîne un fort contraste entre les lignes pleines et les traits (gravité accentuée) ; l’utilisation d’une pointe dure entraîne une épaisseur de trait uniforme.

Il existe également d’autres mots que le paléographe utilise fréquemment pour étudier et décrire l’écriture, dont beaucoup peuvent être consultés sur la riche base Codicologia de l’Institut de Recherche er d’Histoire des Textes.

Les abréviations

L’écriture latine a commencé à utiliser des abréviations bien avant l’ère chrétienne. Les Romains abrégeaient les prénoms, les jours du calendrier et certains termes juridiques dans les inscriptions grâce aux litterae singulares. À partir du Ier siècle de notre ère, de nouvelles abréviations ont été créées pour les particules, les pronoms relatifs et démonstratifs et, surtout, les termes juridiques. Ces abréviations sont indiquées dans la plupart des cas par un trait court au-dessus du mot abrégé ou par un trait d’union entrecroisé. L’utilisation fréquente du système d’abréviation a entraîné une grande incertitude dans le texte, à tel point que lors de la promulgation du Code de Théodose en 438, il a été expressément interdit d’utiliser des notae iuris (un ensemble stable et défini d’abréviations) dans les copies officielles.

Six types différents d’abréviations sont traditionnellement identifiés au Moyen Âge :

- Les abréviations par troncature : Ce type d’abréviation consiste à omettre les lettres finales d’un mot. Une barre horizontale, oblique ou un point au-dessus ou à côté de la dernière lettre restante signale cette omission. (exemples : « īn » pour « inde » ; « AUG. » pour « Augustus »)

- Les abréviations par contraction : Les lettres intermédiaires sont omises dans ces abréviations. Elles sont souvent signalées par un signe suscrit comme un trait horizontal ou un crochet. (exemples : « ds » pour « Deus » ; « pbr » pour « presbyter » ; « mm » pour « matrimonium »)

- Les abréviations par symboles spécifiques : Ces abréviations reposent sur des signes qui ne sont pas directement liés aux lettres du mot, mais qui sont des conventions utilisées pour des sons ou des syllabes spécifiques. (exemples : « 9 » pour « con » ; « 7 » pour « et »)

- Les signes abréviatifs à signification relative : Ce type d’abréviation se base sur des signes indiquant l’omission de lettres spécifiques, comme « ¯ » pour « m » ou « n ». D’autres abréviations suivent un schéma fixe pour indiquer des groupes de lettres ou des terminaisons courantes. (exemples : « q » pour « quae » ; « pp » pour « propter » ; « 3 » terminal pour « ue », « et » et « is »)

- Les ligatures (des lettres qui se chevauchent) : Les ligatures combinent plusieurs lettres en un seul caractère ou un seul symbole graphique. (exemples : « illm » pour « illum » ; « at » pour « ante » ou « aliqui »)

- Les signes conventionnels et les notes tironiennes : Cette catégorie regroupe les signes qui servent à indiquer des mots ou des expressions courantes, souvent utilisés pour gagner du temps dans la transcription. Ils peuvent inclure des symboles de ponctuation ou des signes utilisés pour désigner un mot ou une expression spécifique. (exemples : « ÷ » pour « est » ; « & » pour « et » (note tironienne) ; « = » utilisé pour des expressions spécifiques)

Les écritures latines au Moyen Âge

Les écritures minuscules utilisées dans la rédaction des documents manuscrits de la période qui nous intéresse dérivent toutes de la minuscule caroline. Cette écriture s’est répandue et imposée rapidement dans presque tous les territoires de l’Empire carolingien entre la fin du VIIIe et les premières décennies du IXe siècle. Sa diffusion met ainsi fin au particularisme graphique qui avait caractérisé le Haut Moyen Âge. L’unité de l’écriture avait déjà commencé à vaciller avec la chute de l’Empire romain d’Occident (476 ap. J.-C.) pour s’achever définitivement aux environs du VIIe siècle. Les raisons en sont multiples. La chute de l’Empire a entraîné, d’une part, une forte diminution du nombre de personnes sachant lire et écrire et, d’autre part, un changement radical dans le système de production des livres. Les ateliers séculiers ont cédé la place à la production de livres dans les centres d’écriture religieux (cathédrales et monastères).

Le Haut Moyen Âge a vu l’apparition de nombreuses écritures minuscules. Dans certains cas, elles ont bénéficié d’une diffusion large, presque à l’échelle de régions entières. Parmi les exemples d’écritures nationales, on peut citer l’écriture insulaire, répandue dans les îles britanniques, l’écriture wisigothique, valable dans la péninsule ibérique, l’écriture minuscule mérovingienne, propre au territoire français, et l’écriture bénéventaine, bien implantée dans le Sud de l’Italie. Dans d’autres cas, chaque centre d’écriture pouvait disposer de sa propre écriture. Comme nous l’avons déjà souligné, les écritures que nous souhaitons analyser dans ces pages sont d’origine caroline. Il est tout de même utile de mentionner brièvement trois écritures altimédiévales qui, quoiqu’elles témoignent d’un particularisme graphique, ont eu une histoire plus longue que les autres.

Trois écritures altimédiévales

L’Angleterre était la région la moins romanisée de tout l’Empire, de sorte que l’écriture et la culture romaines s’y sont moins répandues. Lorsque les Romains ont quitté l’île au Ve siècle, le clergé britannique s’est principalement installé en Irlande. C’est au sein des monastères et grâce à la conversion de la population celtique irlandaise au catholicisme qu’est née une écriture livresque dite insulaire. La culture celtique irlandaise précédente était principalement orale et avait récemment développé l’écriture oghamique, qui ne comportait pas de lettres de formes différentes, mais chacune avec un nombre différent de lignes incisées. La christianisation a donc été à l’origine de l’émergence d’une nouvelle écriture irlandaise.

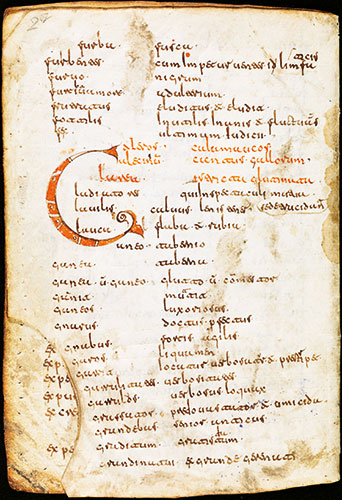

À partir de la seule Irlande, elle s’est rapidement répandue au reste de l’Angleterre. Les écritures insulaires présentent un système d’abréviations particulier, en partie descendant direct de celui répandu dans les écritures latines préexistantes (comme l’utilisation fréquente des notae iuris) et en partie très innovant. En Angleterre, la minuscule caroline est apparue plus tard que dans le reste de l’Europe, seulement après la conquête des Normands (1066) (Figure 1).

L’Espagne a été l’une des premières colonies romaines en dehors de la péninsule italique. Dès l’époque classique, elle a compté d’illustres écrivains tels que Sénèque (4 av. J.-C. – 65 ap. J.-C.) et Martial (40-104). Dans la seconde moitié du Ve siècle, l’Espagne est presque entièrement occupée par les Wisigoths, déjà milites foederati et, par conséquent, connaisseurs de la langue latine et de la romanité. Sous leur domination, on assiste entre les VIe et VIIe siècles à une floraison intellectuelle notable, dont Isidore de Séville (560-636) est l’un des plus célèbres représentants, et à la diffusion de ce que l’on appelle l’écriture wisigothique dans le royaume éponyme (également connue sous le nom de littera toletana ou littera mozarabica). En péninsule ibérique, cette écriture a continué à être utilisée jusqu’à la réforme ecclésiastique du XIe siècle (Figure 2).

France, début du IXe siècle (Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 92.3, fol. 2v https://www.e-codices.ch/it/list/one/bbb/A0092-03).

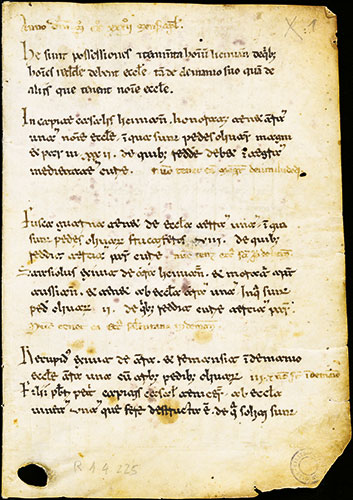

Dans le Sud de l’Italie, la diffusion de la minuscule caroline a été très faible puisque l’écriture bénéventaine n’a été remplacée par l’écriture gothique qu’à la fin du XIIe siècle. Les plus anciennes traces de cette écriture spécifique remontent à la fin du VIIIe siècle. Elle a connu sa plus grande diffusion dans le territoire du duché de Bénévent (d’où elle tire son nom). Dès le Xe siècle, elle présente certaines de ses caractéristiques typiques comme un ductus fluide et des lettres arrondies et juxtaposées (comme vous pouvez le voir en cliquant ici) (Figure 3).

La minuscule caroline

Alors que le processus de diversification de l’écriture latine avait commencé au VIe siècle, une nouvelle écriture s’est développée et répandue dans toutes les régions où le latin était parlé et écrit à partir de la fin du VIIIe siècle. Grâce à une forte impulsion politique et culturelle en faveur de la reductio ad unum, cette écriture dit caroline devient l’écriture commune pour la production de livres. Elle deviendra gothique au cours du XIIe siècle.

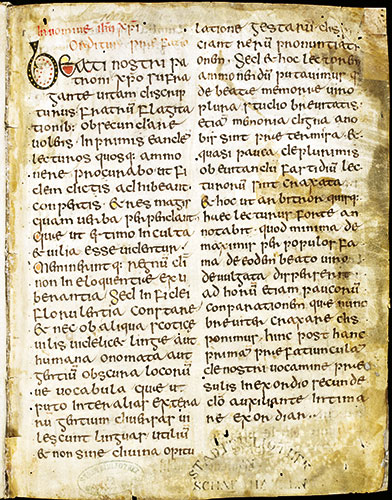

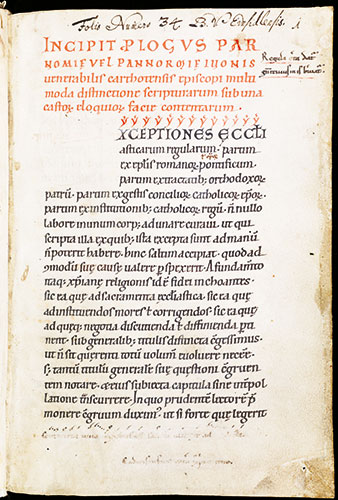

Le nom de caroline donné à cette écriture est étroitement lié au grand mouvement culturel qui a vu le jour en Occident sous le règne de Charlemagne. Cette écriture était appelée soit francisca en raison de son origine franque, soit antiqua par les humanistes qui l’opposent à l’écriture gothique moderne. La grandeur renouvelée de l’Empire se traduit autant par la renaissance du latin comme langue commune que par ce processus de standardisation de l’écriture. En ce sens, la minuscule caroline constitue l’écriture dans laquelle la nouvelle culture universaliste romano-chrétienne du monde carolingien s’est répandue. Il s’agit d’une écriture en lettres minuscules qui se caractérise par son aspect régulier et élégant et par sa facilité de lecture. Elle présente une séparation claire entre les lettres et les mots et comporte peu de ligatures et d’abréviations (Figure 4) (cliquez ici pour voir une version manuscrite de la Panormia d’Yves de Chartres écrite en minuscule caroline). Voici quelques-unes de ses caractéristiques les plus remarquables :

- le a se trouve sous des formes onciale et italique, soit : de c+c ou o+c ;

- le c n’est pas crêté ;

- le e bénéficie d’une sous forme semi-circulaire, ronde avec une petite boucle fermée ;

- le g dispose d’une boucle fermée avec un trait d’union dans le coin supérieur droit et une extension inférieure courbée qui tend à se refermer sur la boucle ;

- le i est toujours court ;

- le r reste en bas de la ligne et n’apparaît que rarement lié à d’autres lettres ;

- le s dispose d’une partie supérieure qui monte ;

- le t a soit un trait inférieur droit soit une forme de faucille ;

- le z reste petit.

Au XIIe siècle, la minuscule caroline est remplacée par l’écriture gothique qui en est l’évolution. Mais son usage ne disparaît pas complètement : au XVe siècle, les humanistes italiens la reprennent et la diffusent sous le nom de minuscule humaniste. Le succès de la minuscule caroline ne s’est pas non plus arrêté avec l’avènement de l’imprimerie, puisqu’aujourd’hui encore, ses formes sont celles couramment utilisées dans les écritures électroniques telles que Garamond, Times New Roman, Courier, Palatino Linotype, Cambria, etc.

L’écriture gothique

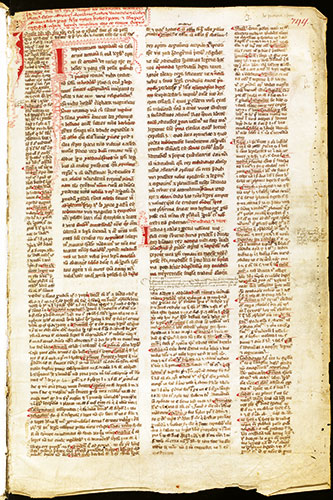

L’écriture généralement connue sous le nom de gothique était appelée littera textualis au XIIe siècle et littera moderna au XIVe siècle, en opposition à la littera antiqua, la minuscule caroline des siècles précédents. Au XVe siècle, les humanistes italiens ont utilisé le terme gothique comme un terme péjoratif désignant les écritures du début du Moyen Âge et, de la même manière, au siècle suivant, ce nom a également été appliqué à la littera (qui n’est plus) moderne. Largement répandue, l’écriture gothique s’est parée de caractéristiques différentes en fonction de la région géographique et du type d’environnement où elle était utilisée. La littera textualis était largement utilisée dans la rédaction des livres universitaires, très souvent produits à l’aide du système de la pecia. Dans le contexte académique également, il existe une différenciation de l’écriture en fonction de la région d’utilisation. Par exemple, le style adopté dans l’école bolonaise, connu sous le nom de littera Bononiensis, présente les caractéristiques du gothique rond italien, bien qu’il s’avère disposer d’hampes plus courtes et de traits obliques généralement plus fins. Le trait de la littera Parisiensis, en revanche, très répandue dans la région parisienne, est d’aspect plus accidenté, plus petit et moins arrondi. Dans l’espace franco-anglo-allemand, où elle est apparue, l’écriture gothique est présente dans une forme originale et rigoureuse. Dans les espaces italiens et hispaniques, cette écriture s’est répandue plus lentement et à des époques différentes selon les régions. Par exemple, au cours du XIIIe siècle, les régions d’Italie centrale ont vu se répandre l’écriture gothique rotunda, caractérisée par des lettres aplaties. En général, la forme des lettres reprend celle de la minuscule caroline mais, en raison de l’utilisation d’une plume coupée à gauche, elle présente quelques différences esthétiques en étant plus compacte et plus lourde.

Le style graphique gothique présente des caractéristiques générales constantes telles que la rupture des courbes, le faible développement des hampes, l’aspect serré et étroit de l’écriture sur la ligne et l’utilisation fréquente d’abréviations (cliquez ici pour essayer de lire un manuscrit écrit en gothique) (Figure 5). Parmi les caractéristiques les plus importantes, on peut citer :

- l’utilisation d’un s majuscule à la fin du mot ;

- l’emploi du v aigu au début du mot ;

- l’utilisation de ç au lieu de z ;

- l’emploi du symbole q2 pour le terme « quia ».

À partir de la fin du XIIIe siècle, le climat culturel commence à changer et on assiste à une forte redécouverte du monde classique. Ce retour à l’antiquité représente l’une des principales caractéristiques du pré-humanisme, mouvement intellectuel et artistique qui a affecté toutes les branches de la culture, y compris le style d’écriture. En Italie, la production graphique du XIVe siècle se caractérise par de nombreux courants et tendances, parmi lesquels l’influence de Pétrarque (1304-1374) est particulièrement importante. Très critique à l’égard de l’écriture gothique, l’érudit italien loue la sobriété et l’élégance de la minuscule caroline, à laquelle il est nécessaire de revenir et de se référer pour créer une nouvelle écriture répondant aux exigences de simplicité, de clarté, de lisibilité et de correction orthographique. Cette voie de la réforme graphique atteint sa perfection vers 1400 avec Poggio Bracciolini (1380-1459), qui réalise le plus ancien exemple de minuscule humaniste (cliquez ici pour voir un exemple de manuscrit écrit en minuscule humaniste).

Le cas de la paléographie juridique

La paléographie se résumant à l’étude scientifique de l’écriture, on pourrait supposer, dans l’absolu, qu’il existe autant de branches dans cette science auxiliaire que de types d’écriture. Cependant, pour des raisons historiques, la discipline s’est principalement développée autour des systèmes d’écriture dont on peut dénombrer un nombre important de traces. Ainsi, par exemple, nous avons la paléographie latine, grecque et arabe, et la paléographie musicale, qui étudie les systèmes de notation musicale, notamment médiévaux.

Existe-t-il une discipline appelée paléographie juridique ? Il a récemment été écrit que la paléographie et la philologie juridiques se sont développées de manière si importante au cours des deux derniers siècles qu’elles apparaissent désormais comme de véritables sciences (Menzinger, 2017). Ce constat est certainement vrai pour la philologie juridique, qui compte désormais de nombreuses études spécialisées et a obtenu des résultats importants (Mari, 2005). En ce qui concerne la paléographie juridique, d’excellentes études paléographiques sur les textes juridiques sont aujourd’hui disponibles, mais il manque peut-être une réflexion organique sur la discipline. Pour ne citer que les plus importantes, on pourra se référer aux études de Gero Dolezalek, Antonio Ciaralli et Charles Radding (Dolezalek, 2021 ; Dolezalek-Ciaralli, 2010 ; Radding-Ciaralli, 2000 et 2007). À l’aide des techniques paléographiques, ces derniers ont efficacement critiqué le récit historiographique dominant sur la circulation du Corpus Iuris Civilis au Moyen Âge. Ces chercheurs ont rejeté à des dates antérieures à la fin du Xe siècle la rédaction de manuscrits du Code et des Institutes, allant ainsi dans le sens d’une disparition presque totale du Corpus (à la seule exception de l’Epitome Iuliani) dans l’Occident médiéval précoce.

Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut affirmer que la paléographie juridique s’intéresse aux manuscrits juridiques, qu’il s’agisse de sources législatives, doctrinales ou d’écrits pratiques. Elle s’intéresse également aux signes interponctifs et abréviatifs, et en particulier au système abréviatif des auctoritates, c’est-à-dire des textes autoritaires et normatifs qui ont constitué la base des études juridiques en Occident pendant des siècles. La seule tentative de tracer les lignes essentielles de la paléographie juridique remonte à 1925, date de la parution d’un article d’Emil Seckel, édité par son élève Erich Genzmer, intitulé Paläographie der juristischen Handschriften des 12. bis 15. und der juristischen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts, dans la revue Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Seckel, 1925). Il s’agit d’un outil, facilement accessible en ligne, toujours indispensable pour qui veut s’attaquer à la lecture des sources juridiques.

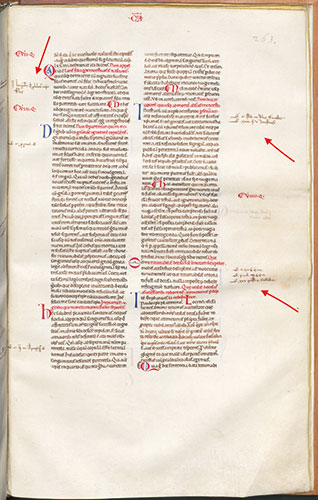

Les systèmes de référencement des gloses

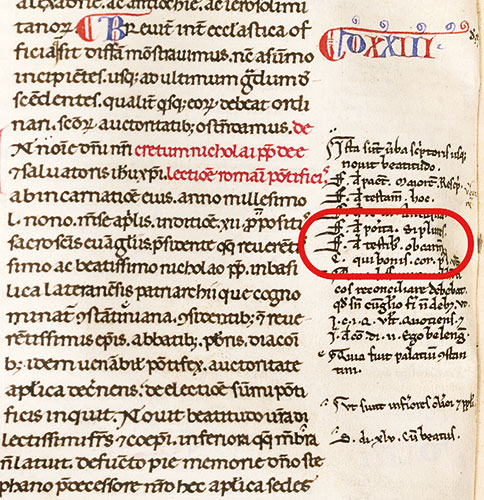

La forme graphique des gloses est traitée dans ce livre aux chapitres consacrés à la codicologie des manuscrits juridiques et au système des gloses entre 1100 et 1150. Au moins pour la période pré-accursienne, on peut distinguer, selon la classification de Gero Dolezalek (Dolezalek, 2021), trois types de gloses : les notabilia, les allégations et les gloses « explicatives » (des gloses plus étendues contenant des explications et des interprétations détaillées). La paléographie juridique s’intéresse également aux modalités de référencement des gloses : dans le cas des notabilia et des simples allégations, la localisation du passage auquel elles sont apposées est généralement très aisée, car ces gloses sont habituellement placées dans la marge de la page, à côté du mot ou du passage auquel elles se réfèrent (Figure 6). Il convient toutefois de mentionner l’utilisation de petits dessins pour relier des passages éloignés du texte : il s’agit d’une pratique attestée dans les manuscrits juridiques de la première moitié du XIIe siècle, mais qui s’est éteinte assez rapidement, et dont on ne trouve peu d’exemples dans la seconde moitié du siècle.

Pour comprendre de quoi il s’agit, prenons par exemple le fragment du Digeste contenu dans le manuscrit BAV, ms. Vat. Lat. 1739 (fol. 3r) dans lequel on voit le dessin d’un arbre que l’on retrouvera, à l’identique, un peu plus loin, ce qui indique que les deux passages sont étroitement liés (pour un lien vers le manuscrit, cliquez ici). Quant aux gloses que l’on qualifie, par commodité, d’« explicatives », l’affaire est plus complexe : avec la diffusion du système des peciae dans la première moitié du XIIIe siècle, les copistes ont développé diverses techniques pour relier les gloses marginales à des mots particuliers. Savoir reconnaître les systèmes décrits ci-dessous peut fournir des indices précieux pour la datation des différentes couches de gloses, ainsi que des informations utiles sur l’utilisation des manuscrits eux-mêmes. Gero Dolezalek a identifié trois tendances principales sur les 634 manuscrits qu’il a examinés (Dolezalek, 2021) :

- Le copiste peut placer dans la marge du texte une copie du lemme qu’il entend gloser, dûment soulignée pour la distinguer de la glose elle-même.

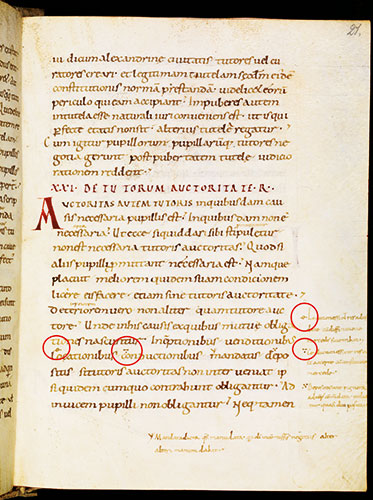

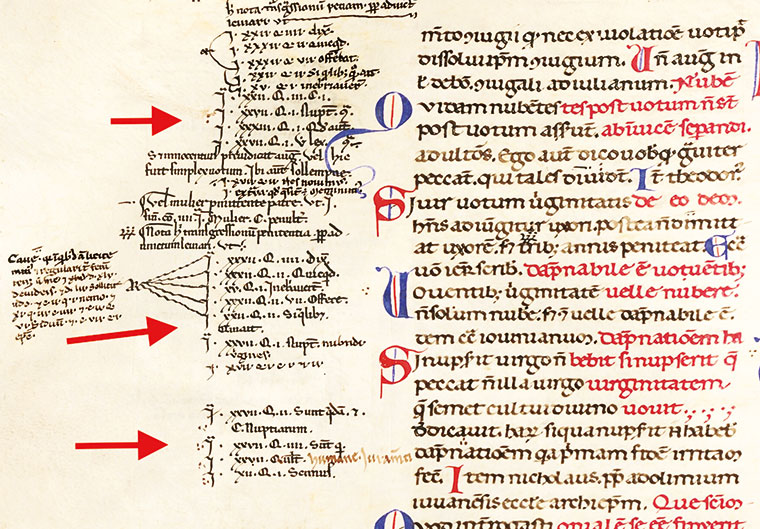

- Le copiste peut utiliser un signe (typiquement une combinaison de points, virgules, tirets, lignes verticales, cercles et demi-cercles) placé juste avant la glose : le même signe se retrouve dans le texte principal, généralement au-dessus du mot clé glosé (Figure 7).

- Enfin, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle en Italie, les lettres de l’alphabet commencent à apparaître dans les manuscrits, tandis que l’utilisation des signes mentionnés ci-dessus devient de plus en plus rare.

Pour les lettres de l’alphabet, les copistes considèrent d’abord les deux pages côte à côte comme une unité, c’est-à-dire du verso d’un folio au recto du folio suivant. Une fois qu’il est arrivé à z, le copiste a recours à des abréviations courantes (par exemple avec ou et) ou revient à l’ancienne méthode consistant à combiner des points, des virgules et des tirets. Par la suite, les copistes traitent la page comme une unité, en commençant une nouvelle série alphabétique chaque fois que z est atteint. Un exemplaire du Décret de Gratien glosé par Bartholomaeus Brixiensis (c. 1174-1258), probablement réalisé à Bologne avant le milieu du XIVe siècle, en est un bon exemple (ms. Urb. lat. 161) (Cherubini-Pratesi, 2010). Ici, les lettres de l’alphabet sont suivies d’une ligne ondulée ou d’un point, lorsqu’on arrive à z et que la série recommence.

Les allégations

Comme nous l’avons vu plus haut, les gloses contenant des allégations sont placées en marge de la page, à côté des passages que le juriste entend gloser. Mais comment lire une allégation ? Et comment trouver les passages qui y sont rattachés ?

Chaque allégation se réfère à un fragment précis contenu dans le Corpus Iuris Canonici ou le Corpus Iuris Civilis, qui, comme on le sait, se compose de quatre parties. Ainsi, pour indiquer le fragment, l’allégation commence par une lettre identifiant la partie dans laquelle se trouve le fragment : Digeste, Code, Institutions ou Novelles.

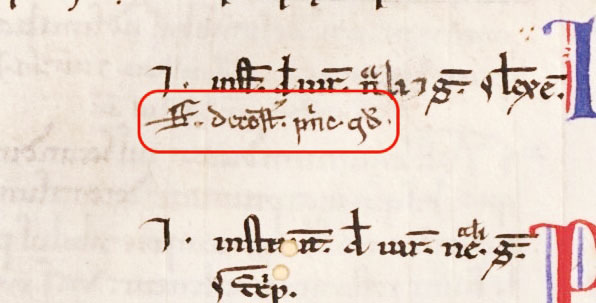

Le Digeste est la partie du Corpus justinien qui a sans doute causé le plus de maux de tête aux chercheurs, car au lieu d’un D., les manuscrits et les livres imprimés utilisent l’abréviation ff. À l’origine, dans les premiers manuscrits de la période connue sous le nom de Renaissance juridique, le Digeste est simplement cité avec la mention « in dig. ». Plus tard, la méthode a changé et les manuscrits ont reçu une petite minuscule « d » avec un trait d’union horizontal la coupant : « đ ». L’abréviation « đ. » ne doit pas être confondue avec l’abréviation « de », comme on le voit par exemple ici (Figure 8).

Plus tard, les copistes ont commencé à ajouter des lieux du Digeste en utilisant la lettre majuscule « Đ ». Il est donc facile de voir que l’abréviation ff. provient probablement d’une mauvaise compréhension du « Đ » (Figure 9).

Voici un passage du Digeste qui témoigne de ce système (Figure 10) :

ff. de testibus, ob carmen.

L’abréviation ff. est suivie du titre et de l’incipit du fragment. Le passage cité est donc le L. Ob carmen famosum damnatus du titre De testibus du Digestum Vetus, qui correspond à la citation moderne D. 22, 5, 21.

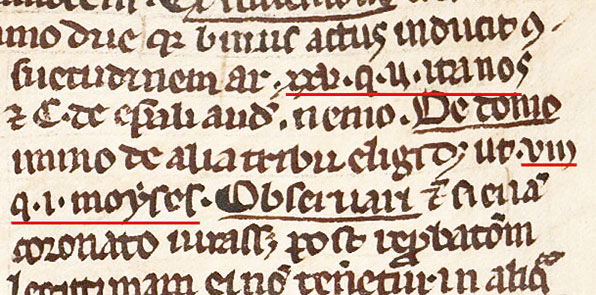

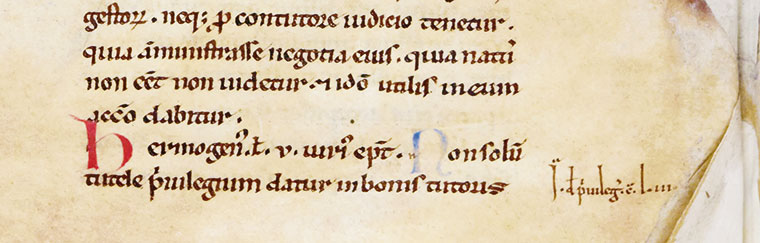

Comme pour le Digeste, le Code de Justinien, dans les manuscrits les plus anciens, est d’abord entouré de la mention « in cod. ». Plus tard, la méthode change avec l’utilisation d’un « c » minuscule suivi d’un point, jusqu’à la méthode qui est encore utilisée aujourd’hui, c’est-à-dire un « C. » majuscule suivi d’un point. Voici un passage du Code qui témoigne de ce système (Figure 11) :

C. de naturalibus liberis, l. divi.

Il s’agit du L. Divi Constantini qui veneranda du titre De naturalibus liberis du Code, qui correspond à la citation moderne C. 5, 27, 5.

Au lieu de cela, les Institutions de Justinien sont généralement citées par « Inst. » ou par « Insti. », comme on peut le voir dans la marge de cet exemplaire (Cité du Vatican, BAV, ms. Vat. Lat. 2705, fol. 5r).

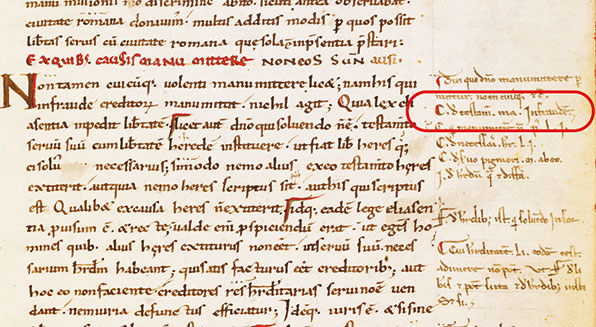

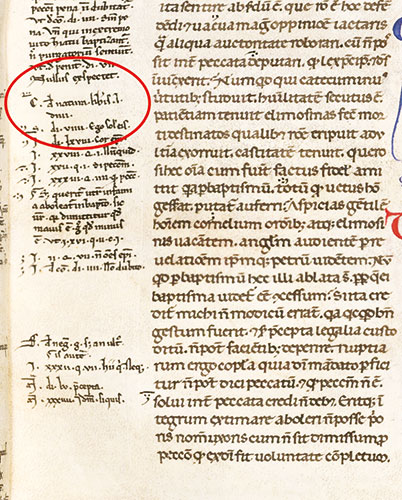

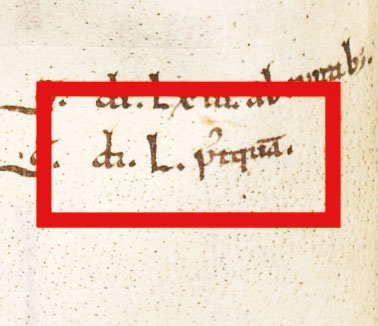

Dans le Corpus Iuris Canonici, ouvrage entièrement médiéval, les difficultés sont moindres et se manifestent surtout à propos du Decretum de Gratien, dont la subdivision en trois parties a toujours suscité la perplexité des juristes médiévaux eux-mêmes. La première partie du Decretum était ordinairement citée avec le numéro de la distinctio (généralement en chiffres romains) suivi de l’incipit du canon. Par exemple (Figure 12) :

de. L, postquam

indique le canon numéro onze, c’est-à-dire le canon Postquam, de la distinctio numéro 50 (D. 50, c. 11).

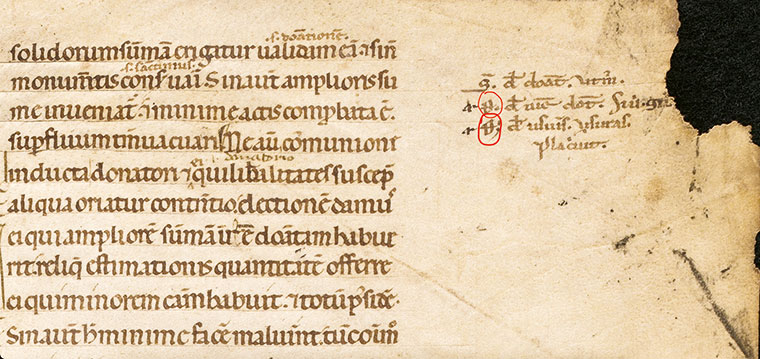

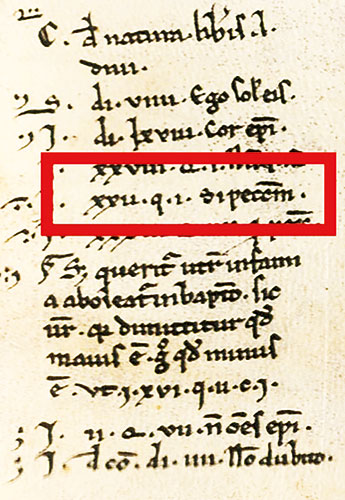

Pour les allégations de la deuxième partie de l’œuvre de Gratien, les manuscrits médiévaux indiquent le numéro de la causa (avec l’omission du « C. » majuscule pour causa), le numéro du quaestio et l’incipit du canon. Par exemple (Figure 13) :

xxii, q. i, si peccatum

L’allégation de l’image se réfère au canon Si peccatum, c’est-à-dire au numéro 14, quaestio prima, causa 22 (C. 22, q. 1, c. 14).

Cependant, la méthode de citation utilisée n’est pas toujours celle qui vient d’être décrite. Il faut savoir que dans les manuscrits de la première moitié du XIIe siècle, il est courant de rencontrer les abréviations « a. » et « r. », c’est-à-dire « antea » et « retro », suivies du titre et de l’initium du passage. Plus tard, au cours du XIIe siècle, les abréviations « i. » pour « infra » et « s. » pour « supra » commencent à apparaître. Voici quelques exemples qui peuvent éclairer la signification de ces abréviations.

Comme le montre l’image suivante (Figure 14), les initiales « i. », indiquées par les flèches, précèdent les allégations et sont destinées à indiquer que les passages joints se trouvent plus loin dans le texte.

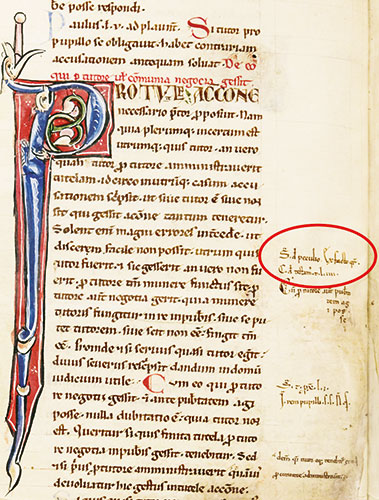

Pour un exemple tiré de la littérature de droit civil, prenons le manuscrit Paris, BnF, ms. lat. 4454, qui contient une partie du Digestum Infortiatum et du Digestum Novum (Figure 15). Dans le détail du fol. 5 verso, on lit :

Supra, de peculio, ex facto quaeritur

L’autorité citée est le L. Ex facto quaeritur du titre De peculio, contenu dans le Digestum Vetus (D. 15, 1, 52), dont il est facile de voir que l’abréviation « supra » avertit le lecteur que pour l’endroit annexé il est nécessaire de regarder plus haut dans le texte, c’est-à-dire dans une section antérieure (dans ce cas, dans le Digestum Vetus).

Comment trouver les textes joints ? La maîtrise de la lecture des manuscrits juridiques demande du temps et beaucoup de pratique, même si les outils mis à disposition des chercheurs se sont considérablement améliorés ces dernières années. Nous renvoyons, par exemple, au site Repertorium utriusque iuris, qui peut grandement faciliter la recherche des textes annexés, ainsi que la lecture de la source. Le site contient tous les titres et initia des lois du Corpus Iuris Civilis et du Corpus Iuris Canonici, classés par ordre alphabétique.

En l’absence d’outils tels que celui mentionné ci-dessus, des générations entières de chercheurs se sont appuyées sur les index des éditions imprimées des deux Corpus Iuris, principalement à partir du XVIe siècle. Une excellente édition numérisée du Corpus Iuris Civilis peut être trouvée ici (en tapant « Corpus iuris civilis » dans la barre de recherche). Pour le Corpus Iuris Canonici, une excellente numérisation de l’editio romana se trouve sur le site de l’UCLA Digital Library.

POUR FAIRE LE POINT

Apprendre la paléographie médiévale est une affaire d’entraînement. Les débutants pourront ainsi être renvoyés au manuel incontournable de Michel Parisse (Parisse, 2006). La maîtrise du vocabulaire est fondamentale. Pour cela, nous renvoyons à la riche base de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes : https://codicologia.irht.cnrs.fr/theme. Pour le reste, en plus des formations proposées à l’université, d’excellents sites permettent de s’entraîner soi-même à la lecture des écritures médiévales. Une bonne partie est répertoriée sur cette page du carnet Hipothèses de l’université de Montpellier.

- Voir D. 1.3.1 sur le folio 8r du manuscrit Digestum Vetus contenant la définition de lex de Papinien.

- Reconnaissez-vous l’écriture et les abréviations utilisées ?

- Que veut dire la loi pour Papinien ? Essayez de compléter les quatre mots manquants : Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.

- Quelles sont les caractéristiques de la minuscule humaniste ?

- Résolvez l’allégation dans l’encadré rouge.

- Résolvez les allégations soulignées en rouge.

- Résolvez l’allégation dans l’encadré rouge.

Manuscrits cités :

Bâle, Universitätsbibliothek, C I 1 – Digestum vetus cum glossa – en ligne.

Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 92.3 – Glossarium Latinum (fragment) – en ligne.

Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 47 – Catulle, Carmina – en ligne.

Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 196 (488) – Ivo Carnotensis, Panormia – en ligne.

Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 4454 – Iustinianus, Infortiatum ; Digestum Novum – en ligne.

Schaffhausen, Stadtbibliothek, Gen. 1 – Adamnanus de Iona, Vita Columbae – en ligne.

Soleure, Staatsarchiv, R 1.4.225 – Urbarium de Salerne et palimpseste des Etymologiae d’Isidore de Séville – en ligne.

Saint-Gall, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 744 – Institutiones Iustiniani et les Libri feudorum avec la Glossa ordinaria – en ligne.

Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Urb. Lat. 161 – Gratiani Decretum cum glossa ordinaria Bartholomaei Brixiensis et scholiis – en ligne.

Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 1739 – Digesta, fragmentum [4, 6, 43 – 4, 8, 31] – en ligne.

Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 2705 – Digesta, libb. I-XXIV (tit. 3,1) cum Accursii glossa, praemissa constitutione "Omnem" – en ligne.

Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 3245 – en ligne.

Sources imprimées :

T. Mommsen (éd.), Marcus Valerius Probus, 1864 De litteris singularibus fragmentum, dans H. Keil(éd.), Grammatici latini, vol. 4, Leipzig.

Jean Mabillon, 1681 De re diplomatica libri sex, Paris.

Bibliographie :

William Hamilton Bryson, 1975 Dictionary of Sigla and Abbreviations to and in Law Books before 1607, Charlottesville, University Press of Virginia.

Giorgio Cencetti, 1954 Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologne, Pàtron.

Giorgio Cencetti, 1978 Paleografia latina, Rome, Jouvence.

Paolo Cherubini et Alessandro Pratesi, 2010 Paleografia latina. L’avventura grafica del mondo occidentale, Cité du Vatican, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.

Gero Dolezalek et Antonio Ciaralli, 2010 « Codicis Iustiniani Epitome Beinecke and Summa Perusina (11th century) », H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga, L. Winkel (dir.), Ius Romanum – Ius Commune – Ius Hodiernum : Studies in Honour of Eltjo J.H. Schrage on the Occasion of his 65th Birthday, Amsterdam-Aalen, Scientia Verlag, p. 75-100.

Gero Dolezalek, 2021 « Glosses and the Juridical Genre "Apparatus glossarum" in the Middle Ages » , International Journal of Common Law, 32, p. 9-54.

Paolo Mari, 2005 L’armario del filologo, Rome, Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

Sara Menzinger, 2017 « Réflexions sur la relation entre l’auteur et le texte dans la production juridique médiévale », Historia et ius, 11, p. 1-18.

Charles M. Radding et Antonio Ciaralli, 2000 « The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages : A case study in historiography and medieval history », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 117, no. 1, p. 274-310.

Charles M. Radding et Antonio Ciaralli, 2007 The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts And Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival, Leyde, Brill.

Michel Parisse, 2010 [2006] Manuel de paléographie médiévale, Paris, Picard.

Armando Petrucci, 1992 [1989] Breve storia della scrittura latina, Rome, Bagatto Libri Soc. Coop. a r. l.

Armando Petrucci, 2002 Prima lezione di paleografia, Rome-Bari, Laterza.

Emil Seckel, 1925 « Paläographie der juristischen Handschriften des 12. bis 15. und der juristischen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 45, p. 1-16.

Ludwig Traube, 1909 « Geschichte der Paläographie », Franz Boll (éd.), Vorlesungen und Abhandlungen herausgegeben, vol. 1, Munich.

Leopold Wenger, 1953 Die Quellen des römischen Rechts, Vienne, A. Holzhausen.