Lire et comprendre les manuscrits du Corpus Iuris Civilis du XIIe siècle

Introduction

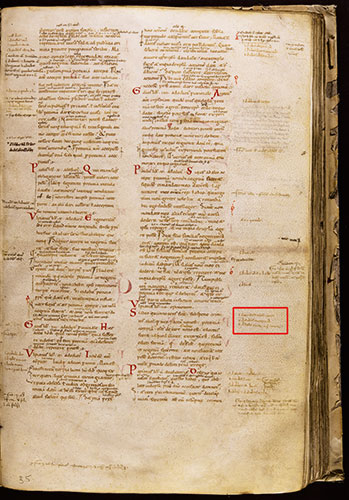

Ce chapitre vise à présenter aux étudiants les techniques développées par les scribes du XIIe siècle pour doter les exemplaires de textes de Justinien de gloses, de signes et de repères. Ce chapitre est donc un complément à l’article de Joanna Frońska, dans lequel elle décrit, entre autres, la mise en page et l’articulation des manuscrits juridiques jusqu’en 1450. Par conséquent, les termes techniques expliqués par Frońska seront utilisés sans autre explication.

L’article ne décrit ni énumère les manuscrits en question ici, car ils sont énumérés et en grande partie décrits en détail dans la base de données Manuscripta juridica.

La connaissance des pratiques d’écriture à l’œuvre dans la production des manuscrits juridiques facilite leur analyse et leur utilisation. Elle permet en outre d’évaluer l’époque à laquelle un exemplaire du texte de Justinien (ou d’une partie de celui-ci) a été produit. En effet, les pratiques ont progressivement changé au fil des années. Diverses habitudes se sont succédé. Leur ordre chronologique est désormais bien établi et peut donc servir d’échelle temporelle de référence. Si vous comparez deux manuscrits (ou des parties de manuscrits), la comparaison des pratiques de leurs producteurs peut vous indiquer lequel est le plus ancien. Si vous parvenez, par un autre moyen, à dater le plus ancien, vous obtiendrez indirectement un terminus post quem pour le plus jeune, et viceversa. Cette méthode peut même vous aider à réorganiser toute une série de manuscrits (ou des parties de manuscrits) dans une séquence temporelle.

L’évolution vers un modèle standard de glose du Corpus Iuris s’est progressivement poursuivie jusqu’en 1160 environ. À ce moment, un modèle idéal a été trouvé, appliqué à l’unanimité jusqu’en 1210-1220 environ. Mon article n’aborde pas ce développement postérieur dans la mesure où il a été suffisamment décrit par Joanna Frońska.

Gloses, signes et repères

La plupart des chercheurs qui s’intéressent aux manuscrits de droit romain du XIIe siècle souhaitent les utiliser pour des études en histoire du droit. Ils espèrent de la sorte obtenir de meilleures intelligences sur les premières étapes de l’enseignement académique du droit et sur le développement progressif de la culture juridique. Ces espoirs se réaliseront certainement par l’analyse des gloses, des signes, des repères et même des dessins dont les scribes et les utilisateurs ont pourvu les volumes du Corpus Iuris Civilis (L’Engle, 2022). Ce paratexte montre en effet comment les premiers maîtres manipulaient les textes et travaillaient avec eux.

Au cours des cinquante dernières années, de bonnes études à ce sujet ont été publiées (Ferreri, 2010 ; Glöckner, 1989 ; Roumy, 1998 ; Chiodi, 1996 ; Padovani, 1983 ; Nardi, 1979) et il existe dans la bibliographie de récentes vues d’ensemble (Dolezalek, 2022, 2021 et 2002). En outre, certains travaux comportants des analyses très soignées ont permis la découverte d’ouvrages juridiques dont on ne connaissait pas l’existence (Bellomo, 2011 ; Dolezalek et Ciaralli, 2010 ; Loschiavo, 2014).

En comparaison, le texte principal des manuscrits (le texte de Justinien) est bien moins porteur de tels renseignements. Justinien n’a fourni que des informations sur le droit romain antique. Cependant, les jeunes chercheurs qui s’intéressent au droit antique n’ont pas besoin de revenir aux manuscrits médiévaux. Leurs besoins seront suffisamment satisfaits par les éditions modernes imprimées. De nombreux grands érudits ont fait de leur mieux pour reconstituer la version originale issue de l’Antiquité. Bien qu’en théorie n’importe qui puisse examiner les manuscrits et trouver des éléments supplémentaires pour remettre en question le texte reconstitué, cette tâche devrait plutôt être laissée à des spécialistes avancés.

Pour mener à bien des études en histoire du droit, les analyses des premiers exemplaires des textes de Justinien sont particulièrement enrichissantes. Leurs gloses, signes et repères nous montrent comment les premiers maîtres se sont débattus avec ces textes. Un processus d’acquisition de connaissances et d’expériences de plus en plus poussées, étape par étape, était encore en cours. Les pionniers n’avaient personne pour leur entraînement en droit romain. Ils ont donc élaboré toutes leurs connaissances par leurs propres moyens.

Les premiers professeurs de droit pouvaient encore choisir les doctrines qu’ils voulaient déduire des textes. Ils pouvaient sélectionner les thèses romaines qui convenaient encore aux circonstances économiques et sociales de l’époque. Mais certaines situations médiévales ne se laissent plus régler directement par le droit antique. Pour ces situations, il fallait créer des analogies aux textes romains. Les éminents professeurs de droit étaient en concurrence entre eux. Chacun professeur cherchait des passages de textes romains qui puissent fournir des arguments en faveur de la proposition qu’il voulait suggérer pour résoudre un problème. À cet égard, le début du XIIe siècle fut une période d’expérimentations et d’essais.

Une vue d’ensemble des pratiques documentaires des producteurs de manuscrits

Les scribes spécialisés dans la production de manuscrits juridiques n’ont pas inventé à l’improviste le paratexte et sa mise en page. Les idées allaient et venaient entre eux et leurs clients, les juristes. Les exemplaires qui appartenaient à un juriste renommé et qui étaient dotés par lui de gloses, de signes et de repères, étaient ensuite utilisés comme modèles dans les ateliers d’écriture (Dolezalek, 1989). Les scribes en copiaient le texte principal, avec plus ou moins d’éléments paratextuels. D’autres juristes ont ensuite acheté ces copies passablement préparées et ont continué à améliorer et à compléter le texte principal ainsi que les gloses, signes et repères.

Attention : dans presque tous les exemplaires anciens, des parties du texte de Justinien sont effacées et réécrites, en étapes, pour atteindre à ce qu’on tenait pour une version du texte communément acceptée, car au début il n’existait pas un unique texte commun aux glossateurs bolonais. En particulier, les exemplaires du Digeste reçoivent au cours des décennies, « goutte par goutte », pour ainsi dire, les formes textuelles du manuscrit antique préservé à Pise, devenues entre-temps un standard. Il se peut donc que des gloses, signes et repères en marge d’un exemplaire se réfèrent à des mots d’un ancien texte principal qui entre-temps fut effacé et n’existe plus dans cet exemplaire.

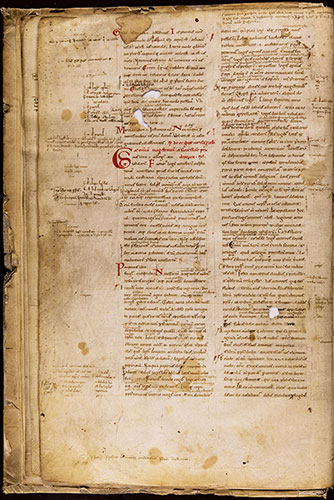

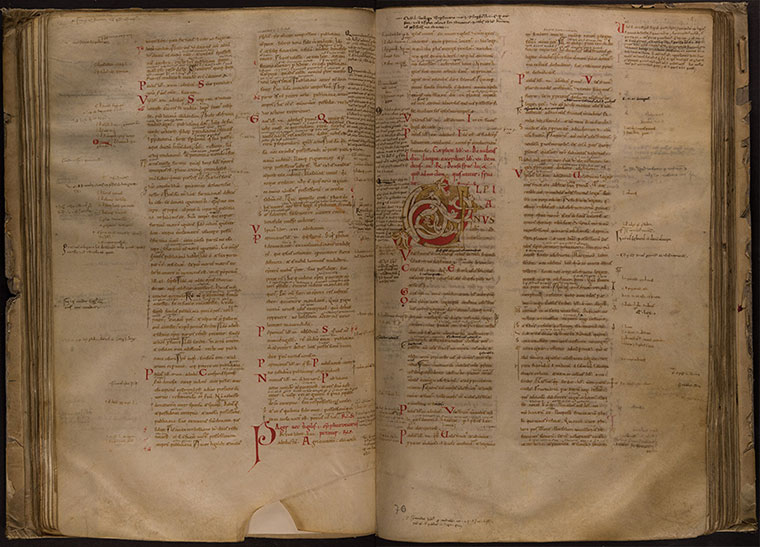

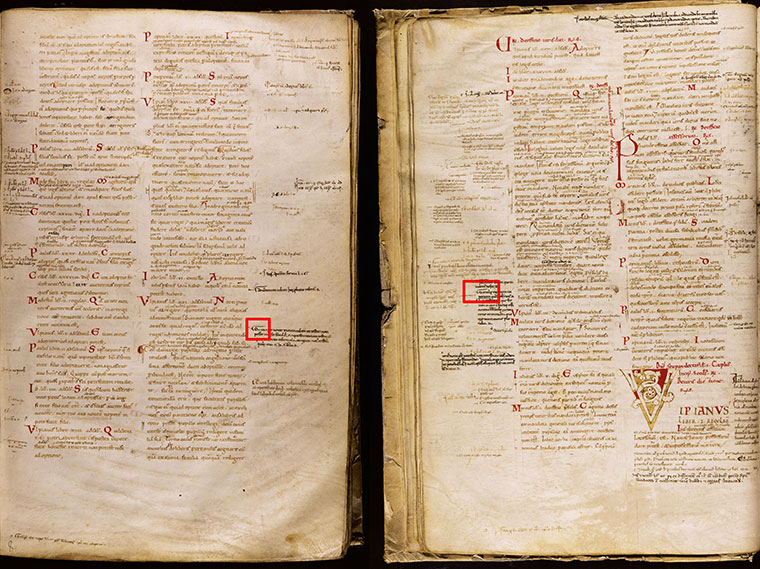

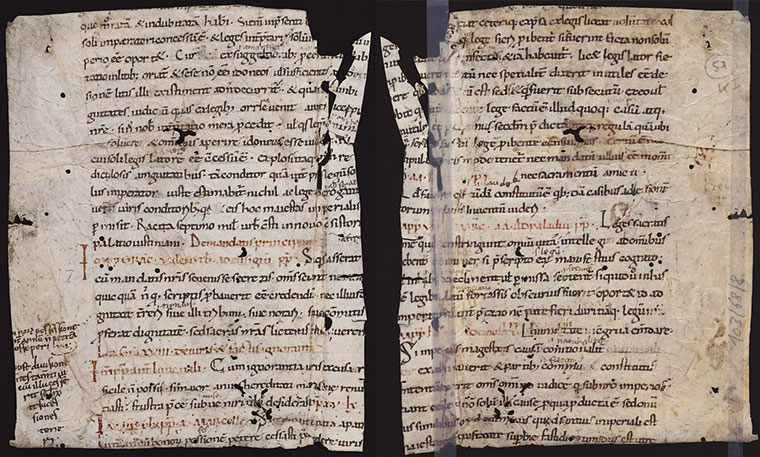

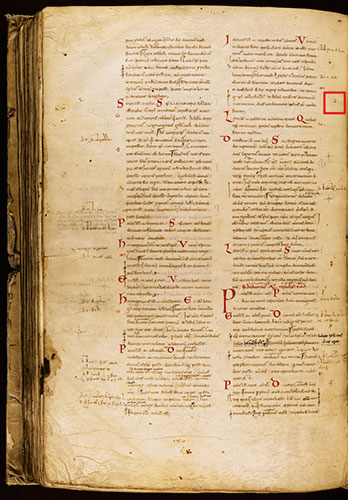

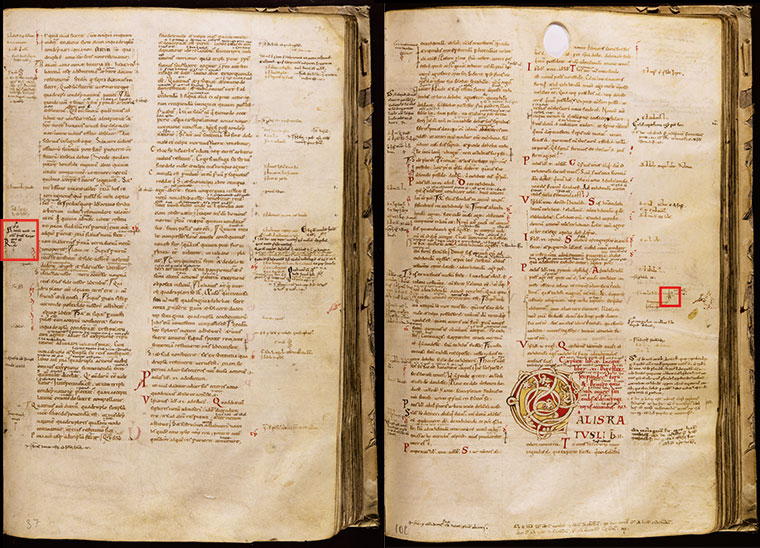

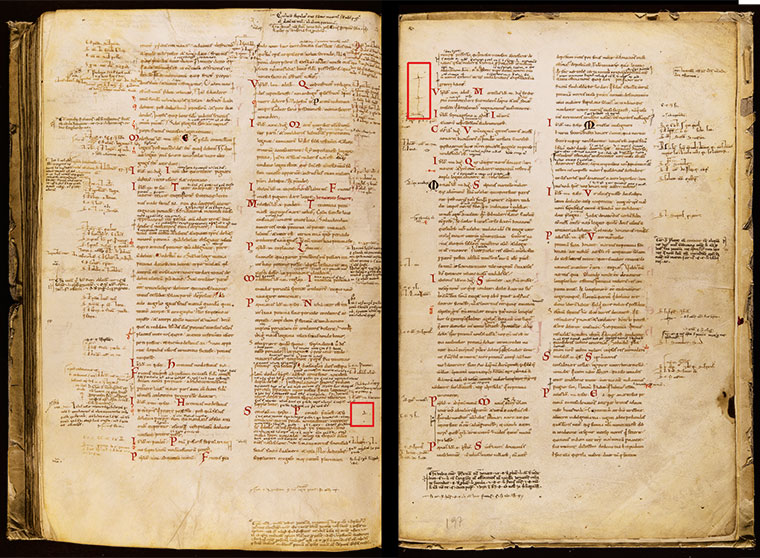

Au début du XIIe siècle, les marges des exemplaires étaient vides ou presque. La façon dont une glose ou un signe était écrit ou marqué n’avait donc que peu d’importance. Mais au fil des années les marges des pages se sont de plus en plus remplies et les espaces entre les lignes du texte principal se sont comblés de gloses interlinéaires, même longues. Il était alors déroutant d’avoir une masse non ordonnée et non distincte de gloses, de signes et autres ajouts.

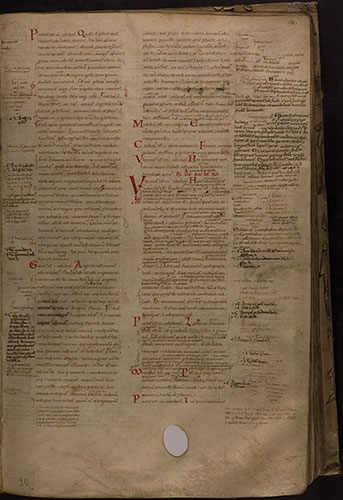

L’idée suivante s’est donc progressivement imposée : la mise en page de chaque feuillet devait indiquer au premier coup d’œil quels étaient ses éléments et à quoi étaient-ils destinés. Pour parvenir à ce but, il fallait restreindre l’habitude de noter des gloses entre les lignes du texte principal. Cet espace était destiné en premier lieu aux signes qui lient les mots du texte principal à leurs gloses respectives en marge. Seulement quelques gloses très courtes, çà et là, étaient ainsi acceptables entre les lignes, mais seulement un petit nombre par page. En sus, les exemplaires devaient être produits avec des marges assez larges pour accommoder une grande quantité de gloses et permettre d’attribuer à chacun des trois types de gloses un mode différent de mise en page pour faciliter leur identification. Ces trois types se distinguent par leur fonction : les notabilia soulignent des passages jugés particulièrement importants ou dignes d’attention, les allegationes renvoient à des passages parallèles ou contraires, alors que les gloses « explicatives » (ou « discursives » ou d’autres appellations selon les historiens) éclairent la grammaire et le contenu du texte ou démontrent son impact.

De toutes ces idées, évidemment considérées par les glossateurs de la seconde génération, résulte la règle suivante : plus un volume contient ce type d’innovations, plus sa production est tardive, et inversement.

Des considérations générales dans l’analyse de l’ancienneté d’une écriture

La production par étape des manuscrits

Pour juger de l’ancienneté d’un exemplaire du Corpus Iuris, il faut analyser séparément le texte principal (en encre simple) et les ajouts en couleur (lesquels arrivent d’ordinaire par d’autres mains). Il faut alors avoir à l’esprit que les rubriques, les initiales en couleur et d’autres décorations sont souvent ajoutées beaucoup plus tard (un siècle après, par exemple) ou dans une autre aire géographique. Beaucoup d’exemplaires montrent qu’ils ont circulé longtemps sans initiale, sans rubrique et sans tout autre ajout en couleur.

En outre, chaque couche distincte de gloses doit être analysée et datée séparément. Presque tous les exemplaires du Corpus Iuris préservés étaient maintes fois remaniés par un ajout d’une couche ultérieure de gloses, souvent en effaçant des couches antérieures, dont il ne reste plus que quelques traces. Évidemment, l’école de droit du XIIe siècle efface continuellement les vestiges de sa propre histoire. Aidés par leurs scribes, les juristes s’efforcent constamment de mettre à jour leurs exemplaires. Quand ce travail devient impossible (ou trop laborieux), on démonte l’exemplaire démodé pour en réutiliser le parchemin. Quelques feuillets sont lavés (ou grattés) et réécrits sous la forme de palimpsestes. D’autres deviennent des feuilles de garde de manuscrits différents. Celles-ci sont particulièrement précieuses puisqu’elles illustrent une étape transitoire du développement des pratiques d’écriture du droit, ailleurs difficile à percevoir.

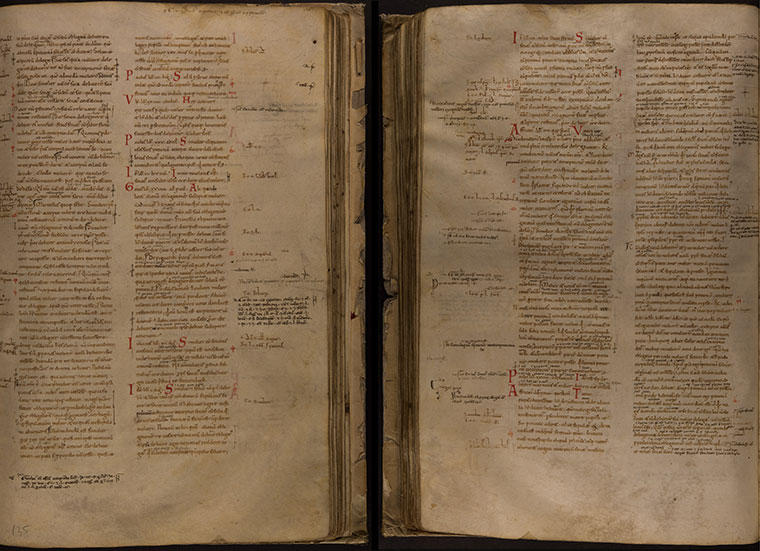

Enfin, il conviendra de mentionner qu’au XIIe siècle, les exemplaires du Corpus Iuris n’étaient pas reliés : ils se résumaient à une série de cahiers séparés, car ils devaient être toujours prêts à recevoir des gloses, signes et repères, même sur toute la largeur de la marge de couture. On n’y pouvait plus écrire après que le volume ait été relié. Ce système présentait aussi l’avantage de pouvoir à tout moment échanger un feuillet défectueux, et même un cahier entier. Cela représentait un risque, puisqu’un cahier séparé se perd plus facilement qu’un imposant volume relié. Les exemplaires n’étaient reliés qu’après la fin de toute activité de remaniement. Et en ce temps-là, beaucoup d’entre eux n’avaient plus conservé leur série originale de cahiers et feuillets. Très souvent, le volume relié réunissait désormais des cahiers d’ancienneté et d’origine variée. Par conséquent, il faut toujours analyser séparément chaque cahier et chaque feuillet remplacé.

L’adaptation des scribes européens aux pratiques italiennes

Pendant tout le XIIe siècle, l’Italie du Nord (et en particulier Bologne) est restée le foyer le plus réputé de production de copies des textes de Justinien. Cela a incité les scribes d’autres aires de l’Occident médiéval à mimer ces pratiques italiennes. Bien que cette imitation puisse dans certains cas se limiter à peu d’éléments, il a certainement existé des scribes en dehors d’Italie qui imitaient toutes les caractéristiques du style italien de manière si parfaite que nous peinons à démêler le faux du vrai.

Si un manuscrit (ou une partie de celui-ci) montre que le scribe connaissait manifestement une pratique italienne qui puisse être datée, il sera alors possible d’établir un terminus post quem approximatif au manuscrit (ou à sa partie concernée). Soyez toutefois vigilants : le manuscrit dont on reconnaît le style graphique peut être beaucoup plus jeune que cette pratique d’écriture en tant que telle. Certes, les scribes des ateliers spécialisés des grands centres (Bologne, Paris) sont fiers d’être à la page et ne s’abaissent jamais à écrire d’une manière dépassée. Mais en dehors de ces centres, les changements de pratiques scripturales ont été adoptés avec beaucoup de retard. Par exemple, à la fin du XIIe siècle, certains scribes de régions extra-italiennes continuaient à copier des gloses de droit romain datant du milieu du siècle, au lieu de copier des gloses suivant la mode de la décennie en cours (Dolezalek, 1985, 485-487).

La reprise du modèle textuel de Justinien par les producteurs d’autres textes juridiques

Les pratiques développées en droit romain pour disposer les gloses sur les marges ont été appliquées au même moment au droit lombard et, plus tard, au droit canonique, quand on a produit en série des exemplaires du Decretum Gratiani et des collections de Décrétales. Il faut garder en mémoire que les collections tardives de Décrétales ont calqué leur disposition de thèmes sur le Codex Justinianus. À l’inverse, en dehors de l’Italie, l’articulation du texte principal du Codex Justinianus et du Digeste suit souvent le modèle du Decretum Gratiani. Il faut alors se rappeler que Gratien, à la fin de chaque canon, annonce directement l’inscriptio du suivant, tandis que le texte propre de ce canon commence dans une ligne nouvelle. Vu qu’au Nord des Alpes on copie beaucoup plus fréquemment le Decretum Gratiani, les scribes de cette région se conforment donc à ce modèle. Ils placent l’inscriptio de la lex suivante à la fin de la lex précédente du Digeste ou du Code afin de pouvoir commencer une nouvelle ligne avec l’incipit de la loi suivante. Tandis que le droit canon et le droit romain avancent main dans la main (Dolezalek, 2022), je n’ai trouvé que peu de caractéristiques communes entre les manuscrits glosés de la Bible et ceux du droit romano-canonique.

Des considérations spéciales liées à l’analyse du texte principal

La couleur de l’encre

Vers 1100 et dans les premières décennies qui suivent, une encre marron avec une légère teinte rougeâtre était à la mode chez les producteurs de manuscrits juridiques d’Italie du Nord, surtout à l’époque où enseignait Irnerius (fl. c. 1112-c. 1125). Au milieu du siècle, au temps de l’enseignement de Martinus (c. 1100-c. 1160) et de ses contemporains, prédomine une encre de couleur jaune or ou brun plus ou moins doré. À l’époque d’Hugo de Porta Ravennate (c. 1105-1168), de Rogerius (c. 1110-1162) et d’Albericus de Porta Ravennate (ante 1165-post 1194), une encre noir mat ou brun noirâtre s’est imposée. Vers 1200, au moment où Pillius de Medicina (fl. 1175-c. 1210) et Azon (c. 1160-c. 1230) travaillent, le noir brillant est largement utilisé. Cette encre se détache facilement. C’est probablement la raison pour laquelle les usages sont rapidement revenus à des encres plus acides et adhérentes. Pendant une période après 1215, quand on copie l’apparat de gloses d’Hugolinus de Presbiteri (c. 1165-c. 1235), un dense brun moyen est à la mode. Plus tard, quand se répand l’apparat de gloses d’Accurse (c. 1182-post 1262), l’encre a fréquemment un ton brun jaunâtre ou jaune franc.

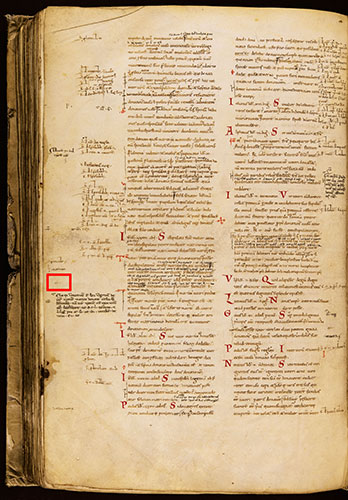

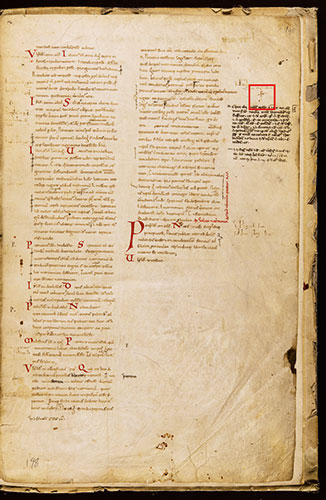

Un signe pour annoncer un nouveau paragraphe

Les Égyptiens subdivisaient déjà des entités de texte en paragraphes, là où le thème changeait. Une telle subdivision facilite la citation des passages et aide à la navigation. Pour annoncer un nouveau paragraphe, les scribes de l’Antiquité ne commençaient pas une nouvelle ligne, comme nous le faisons, mais ils écrivaient simplement une marque spéciale que nous appellons « signe de paragraphe » ou « crochet alinéaire ». Dans l’Antiquité romaine, on utilisait pour ce faire les signes « Γ » ou « T ». Les textes juridiques byzantins comportaient souvent de telles marques, mais les textes produits pour des lecteurs latins n’en avaient pas. En outre, les manuscrits de l’Antiquité étaient écrits sans ponctuation et sans espace entre les mots. Cependant, là où nos éditions modernes commencent un nouveau paragraphe, les manuscrits antiques latins insèrent fréquemment un point ou un espace libre entre les mots (Mommsen, 1870, vol. 1, p. XI et XXV n. 1).

Les exemplaires du Corpus Iuris Civilis datant du XIe ou du début du XIIe siècle ne comportaient au départ que très peu de signes de paragraphe, mais au fil du temps, les subdivisions se sont multipliées car les usagers des exemplaires ont inséré des signes additionels « Γ » ou « T » dans beaucoup d’autres endroits du texte.

Les lecteurs inséraient des signes supplémentaires entre les mots. Lorsque des copies ont été tirées à partir de ces volumes tellement enrichis, les scribes ont copié tous les signes de paragraphe à partir de leur modèle : non seulement les marques originales mais encore les marques ajoutées. Si vous analysez un exemplaire, et que vous constatez qu’il a été copié à partir d’un modèle de texte qui comportait de nombreuses marques de paragraphe, vous pourrez en conclure que cet exemplaire n’est pas ancien. Il a certainement été produit après la moitié du XIIe siècle.

Les formes des signes de paragraphe se sont progressivement développées comme suit. Tout d’abord, les traits des « Γ » ou des « T » se sont incurvés. Ensuite, le trait horizontal montait souvent vers la droite. Par la suite, un trait diagonal a été tracé à travers l’angle droit du « Γ », d’abord très haut, de sorte qu’il en résultait une petite boucle. Pendant une courte période, on expérimente même de tracer une petite boucle sur le côté gauche, aussi très haut, semblable à une herse typographique du XVIe siècle. Vers le milieu du XIIe siècle, la boucle diagonale du côté droit s’allonge vers le bas en une fine courbe, et le trait vertical à gauche s’incurve presque comme un « S ». La forme de la marque suit une grande variété, propre à distinguer les mains diverses des scribes. À cette époque, on utilise aussi le caractère « ₵ » comme signe de paragraphe.

Mais la mode retourne bientôt à l’emploi du signe traditionnel comme décrit ci-dessus. On lui donne ensuite une forme « § » qui va rester en vogue jusqu’en 1220 environ. Par la suite, les utilisateurs des manuscrits recommencent à employer les anciennes formes « Γ » et « T », tandis que les scribes professionnels se servent de plus en plus du « ₵ ». Enfin le « ₵ » l’emporte, jusqu’au XVIe siècle.

L’entrée en scène progressive des textes du Corpus Iuris de Justinien

Les textes de Justinien ne sont pas redevenus disponibles en une seule fois. Ils sont réapparus progressivement. Au fil des décennies, de plus en plus de textes du Corpus Iuris ont été enseignés par les glossateurs de Bologne. Les étapes de cette réapparition sont connues et se laissent dater approximativement. Des historiens ont systématiquement recensé les manuscrits anciens des textes de Justinien : les Institutiones (Caprioli, 1978-1984) ; le Codex, livres 1-9 (Dolezalek, 1985) ; le Codex, livres 10-12 (Conte, 1990) ; le Digestum Vetus (Dolezalek, 2024) ; l’Infortiatum (van de Wouw, 1984 ; Dolezalek, 1984) ; le Digestum Novum (Dolezalek, 1967) ; l’Authenticum (Loschiavo, 2010), la Novellarum Epitome rédigée par le professeur byzantin Julianus (Kaiser, 2004).

Les dates du début de la diffusion de ces textes constituent un moyen pour attribuer un terminus ante quem aux couches de gloses qui ne citent pas encore une certaine partie de l’œuvre de Justinien. Pourtant, les citations des Institutiones ne livrent pas un tel terminus, parce que ce texte ne fut jamais complètement oublié. La même constatation s’applique à l’abrégé des Novellae, rédigé par Julianus (Kaiser, 2004). Le titre 11.48 (de colonis) du Code restait lui aussi toujours connu (Conte, 1990, p. 7, 11).

Le texte entier du Codex n’était disponible que depuis la moitié du XIe siècle. Cette présence du texte complet est attestée par quelques fragments pré-1075 qui ne sont pas abrégés : ils portent des inscriptiones et subscriptiones complètes. Pourtant, avant le XIIe siècle, les praticiens de droit se servent du Codex plutôt par des copies abrégées des livres 1-9 (Dolezalek et Ciaralli, 2010).

Bien entendu, au fil des années, les copies sont de moins en moins abrégées ; si bien que les premiers glossateurs de Bologne enseignent déjà le texte complet des livres 1-9 (Dolezalek, 1985). Mais ils ne se soucient plus d’en copier les subscriptiones. En outre, ils ne s’intéressent point aux détails des inscriptiones. Ces dernières sont donc de plus en plus abrégées dans le Codex comme dans le Digeste.

Dès le XIIe siècle, on ajoute systématiquement aux marges du Codex des extraits de l’abrégé des Novellae par Julianus qui venaient mettre à jour le Codex. Ces extraits sont appelés les Authenticae. La même démarche est réalisée dans les marges des Institutiones.

En contraste, les livres 10-12 du Codex ne deviennent l’objet de cours à l’université qu’un demi-siècle plus tard, très probablement à partir des années 1170 (Conte, 1990).

Quant au Digeste de Justinien, ses manuscrits montrent que le texte est réapparu en quatre parties. Mais les glossateurs de Bologne recevaient seulement la partie Dig. 24.3.2 – Dig. 25 directement du manuscrit antique de Pise (van de Wouw, 1984), tandis que les trois autres parties parvenaient aux glossateurs à partir de copies beaucoup plus anciennes de ce même manuscrit. Celles-ci avaient été corrigées à maintes reprises à l’aide d’autres exemplaires antiques (Mommsen, 1870).

Dans la seconde moitié du XIe siècle, la portion Dig. 1.1.1 – 24.3.1 commence à être connue. Plus tard (peut-être déjà depuis 1100 environ), ses gloses nous montrent que la partie finale est connue : Dig. 35.2.82 – 50.17.211 (Dolezalek, 2024). Par conséquent, les glossateurs appellent cette partie nouvellement connue « Digestum Novum », et la portion Dig. 1.1.1 – 24.3.1 obtient le nom « Digestum Vetus ».

Beaucoup plus tard, peut-être vers 1130, réapparaît aussi le texte Dig. 26.1 – 35.2.82 (van de Wouw, 1984). Ce texte mince est trop faible pour constituer un beau volume en soi. Les glossateurs décident donc de l’amplifier du Dig. 35.2.82 – 38.17 (on y détache ce texte du Digestum Novum). Ainsi fortifié, ce nouveau volume prend le nom d’Infortiatum. Enfin, dans l’exemplaire antique pisan du Digeste se trouve le texte manquant Dig. 24.3.2 – 25.7 (van de Wouw 1984). On l’ajoute au début de l’Infortiatum afin de constituer trois volumes d’épaisseur à peu près égale. Les chroniques pisanes prétendent que leur exemplaire antique du Digeste provenait du butin du pillage pisan d’Amalfi en 1137. Si l’on veut croire cette histoire, on obtient ainsi un terminus post quem pour les citations de Dig. 24.3.2 – 25.7.

Vers 1170, les glossateurs commencent à enseigner aussi les Novellae en se basant sur une collection entièrement en latin, appelée Authenticum (Loschiavo, 2014 et 2010). Auparavant, et comme on l’a vu plus haut, on en avait seulement enseigné des résumés (dites « authenticae », mentionnées dessus).

Les dispositifs paratextuels et leur évolution dans le temps

Les manuscrits du droit romain du XIIe siècle font l’objet de campagnes d’ajouts qui visent à faciliter l’accès au texte de Justinien : les passages sont expliqués, les plus importants sont marqués, et les scribes établissent des connexions entre eux. Ce travail a laissé des traces dans les folios des livres. Elles concernent surtout l’utilisation de signes particuliers, dont l’usage pour plusieurs d’entre eux fut à un certain temps stoppé.

Les différents dispositifs paratextuels vont maintenant être distingués les uns après les autres. Les caractéristiques de chacun d’entre eux et leurs stades de développement seront passés en revue. Mais attention : chaque dispositif et chacune de ses caractéristiques connaît ses propres étapes de développement. Il n’y a pas de synchronisme dans le passage d’un stade à l’autre. Lorsque nous analysons un dispositif d’un manuscrit antérieur à 1160, nous pouvons simplement supposer que plus les caractéristiques de ses différentes annotations ressemblent aux habitudes des années 1160, plus leur ajout au manuscrit est proche de ces années. Voici une liste des signes utilisés.

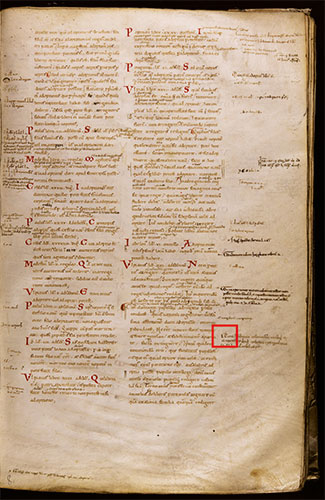

Le signe « M » (mancum = « déformé », ou mendum = « texte défectueux ») : Ce signe marquait les passages de texte soupçonnés de présenter une lacune : mots sautés, ligne entière sautée, etc. Le signe s’effaçait lorsque le soupçon était dissipé ou que la lacune était comblée (par des mots trouvés dans un autre manuscrit ou par conjecture).

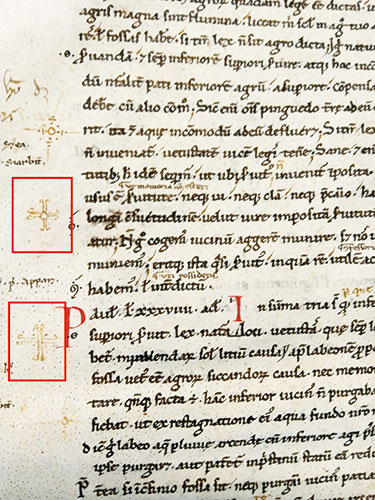

Le signe « † » (crux = « croix ») : Il marquait un passage du texte qui n’avait pas de sens et nécessitait donc une conjecture et/ou une comparaison avec d’autres manuscrits.

Le signe « o » (oculus = « Ouvrez l’œil ! ») : Ce signe marque une ligne qui contient un passage qui peut facilement être mal lu. Par exemple, un mot corrigé de façon presque illisible. Le signe est fréquemment appliqué dans les manuscrits qui servaient de modèle de texte pour la copie.

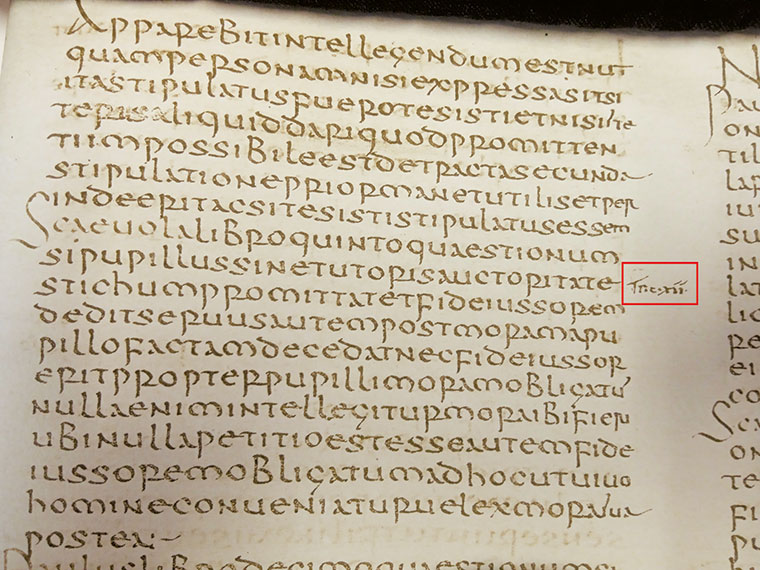

Les signes « R », « Rv », « F » et « d » se trouvent uniquement dans les manuscrits les plus anciens. On ne les trouve plus dans les manuscrits postérieurs à 1140. Ils ont probablement disparu parce qu’entre-temps, des collections spécifiques de Regulae (et de Brocarda), Flores, Distinctiones ont vu le jour et ont satisfait les besoins d’une clientèle désireuse de collectionner de tels textes.

- Le signe « R » marque les passages du texte qui contiennent une Regula, c’est-à-dire une maxime juridique.

- Le signe « Rv » abrège probablement le mot Revere (« Tiens ce contenu en haute considération ! »). Les passages où j’ai vu ce signe ont tous un contenu qui vaut la peine d’être bien mémorisé (comme ceux-ci marqués de « F »).

- Le signe « F » (probablement pour flos, « fleur ») suggère évidemment de mémoriser le passage en question et de le copier dans un Florilegium.

- Le signe « d » (peut-être pour distingue, « différencie ! ») est rare et d’une signification peu évidente. Les passages où j’ai vu ce signe ont en commun qu’ils discutent de plusieurs variantes factuelles d’un cas, et chaque variante dispose d’un résultat juridique différent.

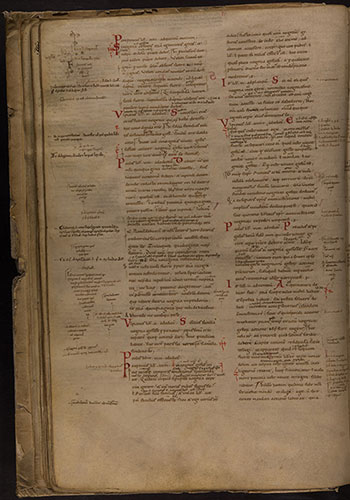

Des petits dessins utilisés en guise de repères

Peu avant 1140 environ, on inscrit dans les marges du Corpus Iuris Civilis de petits dessins d’objets réels ou fantaisistes (animaux, plantes, parties de plantes, algues, nuages courbes, étoiles, etc.). Leur but est toujours d’attirer l’attention des lecteurs. Parfois, leur seule fonction est de souligner un contenu particulièrement remarquable ; un tel dessin équivaut alors à un notabile.

Dans la plupart des cas, ces petits dessins ont une autre fonction. Ils relient des passages du texte à des passages proches qui sont parallèles ou contraires, vers le haut ou vers le bas, ou en tous sens du texte. Avec une telle fonction, ils sont précurseurs des « signes rouges ».

Des « signes rouges » pour relier des passages proches

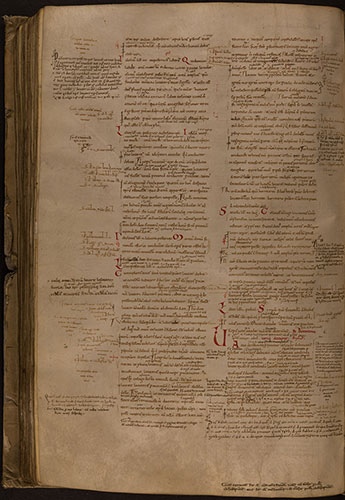

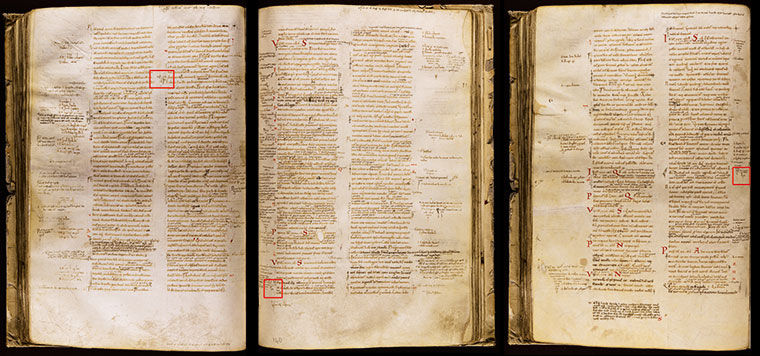

Au lieu des références avec des petits dessins (mentionnés ci-dessus), on utilise plus tard des caractères de l’alphabet grec et des signes du zodiaque (et autres), généralement écrits en couleur rouge. Ces signes sont étroitement adossés aux colonnes du texte principal. Deux systèmes différents sont en concurrence.

Le premier est assez primitif (et donc probablement plus ancien). Dans ce système, si l’on veut orienter le regard vers le haut du texte, on place un point-virgule au-dessus du signe rouge. Par contre, pour orienter le regard vers le bas du texte, on place un point-virgule au-dessous. Pour avertir le lecteur de chercher en tous sens, on place un point-virgule au-dessus et de même au-dessous.

Le second système est plus raffiné (et donc probablement plus récent). Là, tous les signes rouges sont surmontés d’un point-virgule, juste pour les marquer en tant que tels. On oriente le regard vers le haut ou vers le bas du texte en adossant un point sur le côté gauche (haut), ou sur le côté droit (bas), ou de deux côtés (haut et bas).

Les signes rouges, et avant 1140 environ les petits dessins, offrent à première vue un avantage évident. Supposons que, dans une série de dix pages, il y ait sept passages de texte étroitement liés les uns aux autres. Vous pouvez rapidement dessiner une certaine figure de fleur (ou autre signe) à côté de chacun d’eux. Cela sera plus utile pour l’œil et plus rapide pour la plume que d’énumérer aux sept endroits les mots de l’incipit des six passages apparentés. Mais un tel système présente aussi des gros inconvénients. Les signes rouges furent abolis bien avant l’an 1200, car ils ne disent pas combien de passages il faut chercher et où précisément. En sus, les scribes qui copient un tel signe iront souvent l’adosser à une ligne du texte où il n’appartient pas. Le système ne définit pas exactement à quels mots du texte à copier se réfère le signe, et deux manuscrits n’ont que rarement leurs sauts de ligne au même endroit. Les erreurs causées par de telles incertitudes ne sont pas évidentes pour les lecteurs.

Les gloses, dispositifs paratextuels principaux

Les signes de paragraphe devant les gloses

L’objectif initial de tels signes était peut-être de distinguer les gloses des simples corrections de mots dans le texte principal ou d’indiquer clairement qu’ici commence une glose, et qu’il ne s’agit pas de la partie finale d’une glose précédente. La forme que prend ce type de marque s’est développée en lien avec les formes (mentionnées ci-dessus) que les juristes ont insérées dans le texte principal.

Dans les premières décennies du XIIe siècle, l’application d’une telle marque était entièrement laissée au bon vouloir du scribe. La plupart des gloses commençaient sans aucune marque. Mais si un scribe ressentait le besoin d’écrire un signe de paragraphe, ou s’il pensait que cela pourrait éviter des malentendus, il pouvait le placer devant n’importe quelle glose, même s’il s’agissait d’un notabile ou d’une allegatio (« référence ») ou si la glose commençait par une initiale agrandie, par un siglum, ou par les deux à la fois.

Plus tard, le pourcentage des gloses explicatives disposant de ce signe de paragraphe augmente progressivement, tandis qu’on observe une tendance inverse pour le cas des notabilia et des allegationes. À la fin, le signe est une sorte de carte d’identité des gloses explicatives.

Un siglum pour le nom du glossateur

Un siglum, ajouté à une glose, n’atteste pas qui en était l’auteur. Il atteste simplement que la glose en question est arrivée dans le présent exemplaire par l’intermédiaire du Liber Magistri du glossateur dont elle porte le siglum (Dolezalek, 2002, 1989 et 1985). Cela explique le phénomène fréquent selon lequel une glose peut avoir un certain siglum dans un exemplaire, un autre dans un volume différent, ou tout simplement pas.

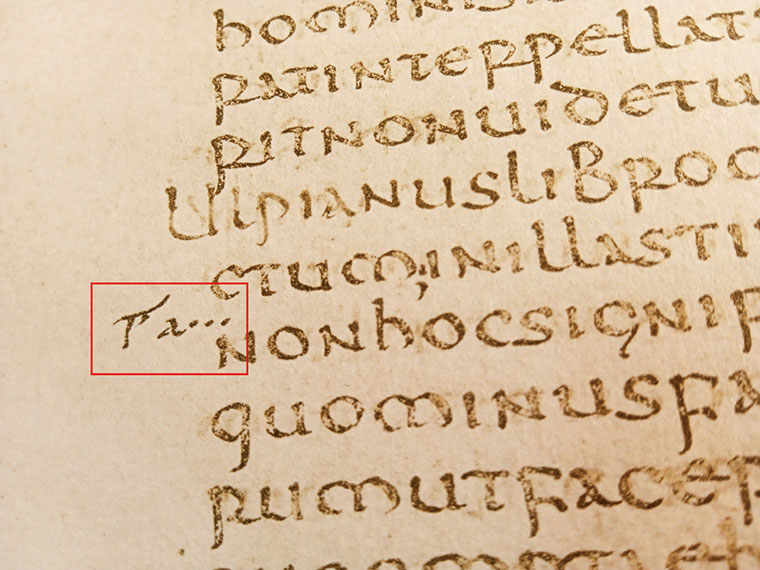

Le siglum « y » fait référence au Liber du célèbre fondateur de l’école de Bologne Wernerius / Gernerius / Garnerius. C’est peut-être à cause de son signe « y », qu’il fut plus tard surnommé « Yrnerius », ce qui devient au XIIIe siècle « Irnerius ». Dans les couches de gloses écrites vers le milieu du XIIe siècle ou après, on peut aussi trouver le siglum des quatre fameux élèves d’Irnerius : b ou B (pour Bulgarus), m (pour Martinus), v (pour Hugo de Porta Ravennate) et ia ou Ja (pour Iacobus de Porta Ravennate) – et ensuite d’autres sigla.

Les notabilia ne peuvent jamais porter de siglum. Une allegatio peut porter un siglum qui se trouve régulièrement devant la glose. Une glose explicative, en revanche, porte toujours son siglum à la fin (s’il y en a un), avec pour exception le siglum « y ». Celui-ci est toujours placé devant la glose, jusqu’aux années 1180. Ce n’est que dans des couches de gloses très tardives que l’on peut trouver un siglum « y » en fin de glose.

S’il était possible de savoir en quelle année un certain magister a commencé par enseigner, la présence de son siglum dans une couche de gloses pourrait en indiquer un terminus post quem. Hélas, nous ne connaissons aucune information de cette sorte au sujet d’aucun glossateur. D’ailleurs, après 1200, le siglum de certains professeurs de droit n’était plus composé par des lettres de l’alphabet : il s’agissait plutôt d’une combinaison fantaisiste de tirets et de points comme par exemple « . :. » (point-deux points-point), ou « ..– » (point-point-tiret), etc.

La fréquence du siglum

Les couches de gloses du début du XIIe siècle ne comportent aucun siglum. Dans les premières décennies qui suivent, l’occurrence d’un siglum est d’abord extrêmement rare. Vers le milieu du XIIe siècle, on ajoutait un siglum çà et là, mais la plupart des gloses n’en disposait toujours pas. Les étudiants qui notaient des gloses sous la dictée de leur magister, à partir de son Liber, n’ajoutaient que par intermittence son siglum, ou un siglum d’un autre maître si leur magister avait mentionné qu’il avait reçu cette glose à partir du Liber de celui-ci. Le fait que les étudiants n’aient pas ajouté continûment un siglum à toutes les gloses ne signifie nullement que celles-ci aient été reprises d’une source différente. Il se peut, cependant, qu’un étudiant formule parfois indépendamment des gloses sur la base de ce que son maître avait expliqué dans la leçon.

J’ai enfin constaté que plus la rédaction d’une couche de gloses s’approche de l’an 1200, plus la fréquence de gloses munies d’un siglum est importante. En d’autres termes, si une couche présente un pourcentage élevé de gloses portant des sigla, cette couche date de la fin du XIIe siècle, voire même du début du XIIIe siècle.

Le traitement différencié des trois types de gloses

À l’origine, la seule différenciation entre les gloses était que seules celles de nature explicative étaient souvent rédigées entre les lignes du texte de Justinien. En revanche, il n’existait aucune règle pour l’usage des gloses dans les marges. Les trois types n’étaient pas pourvus de mise en page particulière, ni de dessin ou de marque spécifiques : les mêmes sortes de décoration (s’il y en avait) étaient utilisées pour les trois types. Tandis que plus on s’approche du milieu du XIIe siècle, plus les trois types se différencient clairement. La différenciation standard, atteinte au milieu du siècle, sera maintenue jusqu’en 1215 environ. À partir de cette époque, les apparats standards de gloses en feront de nouveau l’économie.

Les gloses explicatives

Pour rappel, les gloses explicatives éclairent la grammaire et le contenu du texte ou démontrent son impact. Au début, un grand pourcentage de ces gloses est écrit entre les lignes du texte principal. Les longues gloses interlinéaires s’étendent même sur la marge. Dans les manuscrits tardifs, toutes ces gloses finissent par être écrites dans la marge. Dans la mise en page standard des années 1160, ces gloses situées dans les marges de gouttière commençaient à une ligne verticale distante d’environ un centimètre du bord du texte principal, et leur espace se terminait à une ligne verticale distante d’environ deux à trois centimètres du bord extérieur de la marge de gouttière. En contraste, les allegationes commençaient par un retrait d’environ un centimètre à droite, à une ligne verticale tirée spécialement pour leur retrait (et les notabilia étaient placés près du bord extérieur).

Au début, certains scribes ont écrit des gloses explicatives en marge sous une forme triangulaire, voire entourée de traits en couleur. Cette mode s’était déjà éteinte avant que les gloses d’Irnerius ne deviennent la norme.

Au début, peu de gloses explicatives commençaient par un signe de paragraphe. Un peu plus tard, certaines gloses en marge ont reçu une initiale agrandie à l’encre, voire en couleur. Dans la mise en page standard, laquelle émerge à partir des années 1160, toutes les gloses de ce type commençaient simplement par un signe de paragraphe.

Les gloses en marge nécessitent souvent un signe de liaison pour les relier aux mots du texte principal qu’elles commentent. Au début, il suffisait de simples petits signes de liaison, comme « .. », « : », « :· » , « : : », « ./ » et « :/ ». Mais quand la quantité de gloses en marge augmentait, de nombreuses autres combinaisons de traits, de points et de cercles ont été inventées. Une telle série commence souvent par « –. », « .– », « –.. », « ..– », « –…», « …– », « +. », « .+ », « +.. », « ..+ », etc. ; puis « o–. », « .–o », etc. ; aussi « ++–. », « .–++ », etc. Quand une glose est située loin du texte principal auquel elle fait référence (ce qui arrive souvent dans le cas de longues gloses qui ont besoin de beaucoup d’espace libre), elle reçoit une marque de liaison particulièrement grande et complexe pour attirer l’attention.

Les notabilia

Un notabile mentionne un mot-clé important ou une autre indication pour faire allusion au passage à côté duquel il se trouve. Sa fonction est de constituer un repère pour les passages jugés dignes d’attention, ceux dont il faut prendre connaissance. Cela facilite la navigation en général. La formulation dépend souvent, d’un point de vue grammatical, d’un mot « Nota », soit réellement écrit (généralement sous forme abrégée), soit simplement conjecturé.

Pour attirer l’attention, les notabilia furent très tôt écrits dans une forme triangulaire. En addition, plus tard, ils étaient souvent placés près du bord extérieur de la marge de gouttière. Au fil des années, on leur donnait des initiales agrandies pour les faire ressortir encore de plus (d’abord en encre simple, plus tard en couleur, et éventuellement avec quelque peu de décoration).

Les allegationes

Ces gloses sont dépourvues de tout ornement. Elles renvoient à un passage qui se trouve ailleurs dans le texte de Justinien et est en accord ou en désaccord avec le texte présent. Il doit donc être adressé de façon à ce qu’on puisse le consulter. Chaque allegatio doit être placée dans la marge, directement à côté du passage du texte d’où part le renvoi. Peu avant 1150, les glossateurs font commencer leurs allegationes par un retrait à droite d’environ un centimètre (dans la mesure du possible), afin que l’œil puisse immédiatement les distinguer des gloses explicatives.

Dans leur forme finale, les allegationes à l’intérieur d’un livre de droit dirigent le lecteur vers l’avant par l’abréviation « I. » pour infra, et vers l’arrière par l’abréviation « S. » pour supra, suivi de la rubrique laquelle s’y trouve, ainsi que des mots d’incipit de la lex et du paragraphe en question. Quand le renvoi va à un passage dans un autre livre de droit, l’allegatio commence d’abord par le nom abrégé de cet autre livre.

Les abréviations pour les renvois aux Institutiones, Digesta, Codex Justinianus, Authenticum se développent comme suit : « in inst. » ; « Inst. » ; « in dig. » ; « đ » ; « Đ » ; « ff » ; « in cod. » ; « c. » ; « C » ; « ₵ » ; « in auth. » ; « Auth ».

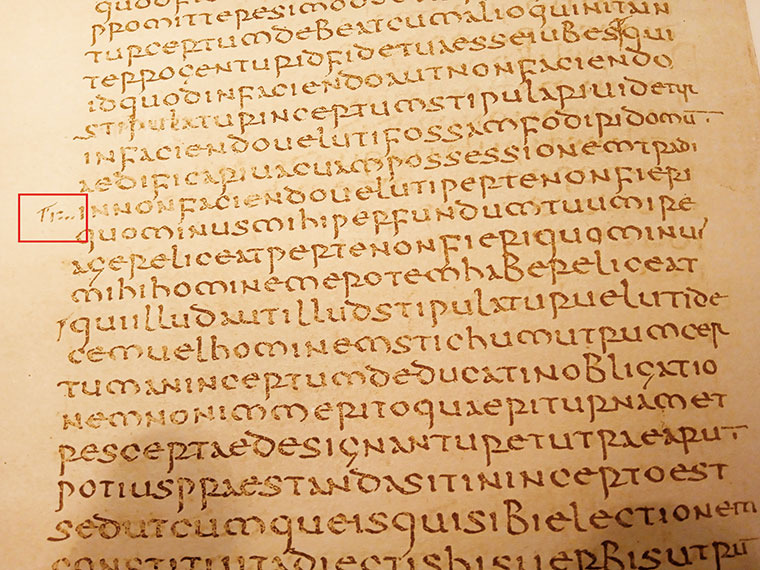

Il en allait tout autrement avant 1140, et cela peut justement servir à identifier les volumes plus anciens du Corpus Iuris Civilis. Au lieu d’indiquer la direction du renvoi par Infra ou Supra, le scribe utilisait l’abréviation « a. » pour antea (en avant, suivant) ou « r. » pour retro (en arrière, précédent). Généralement on ajoutait de front une marque de paragraphe « Γ ».

Voyons un exemple de ce système. Imaginez que vous voyez une glose « Γ a. vi. ». Cela signifie que le lecteur doit aller six feuillets plus loin et, sur la double page qui s’ouvre alors, chercher une glose portant la mention « Γ r. vi. ». On arrive ainsi à un passage qui se rapporte à celui d’où on est parti. Ce système pose problème puisqu’on ne peut pas facilement copier de telles indications dans un autre exemplaire, car deux manuscrits n’ont que rarement leurs sauts de page au même endroit du texte principal.

Autre mode encore plus ancien : supposez que vous voyez une lettre « r » suivie de trois points, donc « r. … ». Il faut alors interpréter cette glose comme si elle était écrite « Γ r. iii. ». On remonte ainsi trois feuillets en arrière. Sur la double page qui s’ouvre alors, on trouve par-là un passage au côté duquel est écrit « a. … ». C’est le passage qu’il faut lire. De tels renvois primitifs se trouvent dans le manuscrit florentin du Digeste. Ce fait indique que ce précieux manuscrit antique refait l’objet d’une attention particulière dès le XIIe siècle, à une époque où le système primitif de renvoi n’était pas encore délaissé.

Pour renvoyer à des passages situés plus loin, on ajoutait le titre (seulement !) où il fallait les chercher, par exemple : « Γ a. t. pro socio ». Pendant longtemps, personne ne se souciait d’y ajouter l’incipit de la lex et du paragraphe. Dans les manuscrits anciens, les incipit (s’il y en a) sont ajoutés par une autre main, donc plus tard. Au début, ce manque ne posait pas de problème tant que les marges du texte principal restaient suffisamment vides pour que le lecteur puisse rapidement trouver dans le titre ciblé une allegatio qui le renvoyait au titre d’où il était venu. Ce système devient toutefois problématique lorsque le titre visé comporte à plusieurs endroits un renvoi au titre d’où le lecteur est venu. L’ancien propriétaire du manuscrit Padova, Biblioteca Universitaria, 941 voulait surmonter le problème en ajoutant des petits dessins (mentionnés dessus) à chaque endroit où une référence croisée part et où elle doit arriver. Ce coup d’essai atténue le problème, mais ne le résout pas.

Le fait que les inventeurs de tels systèmes ne prévoyaient pas les problèmes que nous avons mis en évidence révèle qu’ils n’étaient absolument pas conscients 1) que des milliers d’allegationes seraient nécessaires à une exégèse académique sérieuse des textes de Justinien et 2) qu’une telle exégèse irait en combler les marges (surtout par beaucoup de gloses explicatives).

Conclusion

Dernière remarque : les conseils pratiques sur la manière de travailler avec les gloses préaccursiennes (et des études de cas) se trouvent surtout dans les publications apparues dans les cinq dernières décennies (Dolezalek, 2024 ; Bellomo, 2011 ; Ferreri, 2010 ; Loschiavo, 2010 et 2014 ; Roumy, 1998 ; Chiodi, 1996 ; Errera, 1995 ; Conte, 1990 ; Glöckner, 1989, 9-17 ; Padovani, 1983 ; Dolezalek, 1985, 894-896 ; Nardi, 1979 ; Caprioli et al., 1978-1984).

POUR FAIRE LE POINT

Imaginez : Mme la Directrice des Archives Nationales vous téléphone pour vous demander de l’aide car des fragments du Corpus Iuris se sont récemment détachés de reliures de manuscrits médiévaux et modernes. Quels critères vous diront si ces fragments sont du XIIe siècle, et, plus précisément, de quelles décennies ?

Bibliographie :

Manlio Bellomo, 2011 Inediti della giurisprudenza medievale, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Severino Caprioli, Victor Crescenzi, Giovanni Diurni, Paolo Mari et Piergiorgio Peruzzi (éd.), 1978-1984 Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato Azzoniano ; 2e éd., 2004 [1984], vol. 1 et 2, Rome, Istituto Storico Italiano ; 1982, vol. 3, Pérouse, Università degli Studi.

Giovanni Chiodi, 1996 L’interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori, Milan, Giuffrè.

Emanuele Conte, 1990 Tres Libri Codicis, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Gero Dolezalek, 1967 « Der Glossenapparat des Martinus Gosia zum Digestum Novum », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung, 84, p. 245-349.

Gero Dolezalek, 1984 « Index manuscriptorum veterum Infortiati », Ius Commune, 11, p. 281-287.

Gero Dolezalek et Laurent Mayali, 1985 Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Gero Dolezalek, 1989 « La "pecia" e la preparazione dei libri giuridici nei secoli xii-xiii », Luciano Gargan et Oronzo Limone (éd.), Luoghi e metodi di insegnamento nell’Italia medioevale (secoli xii – xiv), Lecce, Congedo Editore, p. 201-217.

Gero Dolezalek, 2002 « "Libri magistrorum" and the Transmission of Glosses in Legal Textbooks (12th and Early 13th Century) », Vincenzo Colli (dir.), Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, p. 315-349.

Gero Dolezalek et Antonio Ciaralli, 2010 « Codicis Justiniani Epitome Beinecke and Summa Perusina (11th century). Comments on and edition of Ms. 974 at Yale University’s Beinecke Library », H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga, L. Winkel (dir.), Ius Romanum – Ius Commune – Ius Hodiernum : Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday, Amsterdam-Aalen, Scientia Verlag, p. 75-100.

Gero Dolezalek, 2021 « Glosses and the Juridical Genre "Apparatus glossarum" in the Middle Ages », Rivista Internazionale di Diritto Comune, 32, p. 9-54.

Gero Dolezalek, 2022 « Roman law. Symbiotic Companion and Servant of Canon Law », Anders Winroth et John C. Wei (dir.), The Cambridge History of Medieval Canon Law, Cambridge, Cambridge University Press, p. 230-261.

Gero Dolezalek, 2024 « Glosses Even before Irnerius in ms. Padova, Biblioteca Universitaria, 941 », Nicoletta Giovè Marchioli, Paola Lambrini, Mattia Milani (dir.), Il Digesto, il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta. I mss. 688 e 941 della Biblioteca Universitaria di Padova, Rome, Viella, p. 131-159.

Tiziana Ferreri, 2010 Ricerche sul "crimen calumniae" nella dottrina dei glossatori, Noceto, Monduzzi.

Hans Peter Glöckner, 1989 Cogitationis poenam nemo cogitur (D.48.19.18), Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Wolfgang Kaiser, 2004 Die Epitome Juliani, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Susan L’Engle, 2022 « Medieval Canon Law Manuscripts and Early Printed Books », Anders Winroth et John C. Wei (dir.), The Cambridge History of Medieval Canon Law, Cambridge, Cambridge University Press, p. 299-321.

Luca Loschiavo, 2010 « Il codex graecus e le origini del Liber Authenticorum », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung, 127, p. 115-171.

Luca Loschiavo, 2014 « Un singolare manoscritto londinese dell’Authenticum (London, University College Library, Ogden 5) », Paola Maffei et Gian Maria Varaini (dir.), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, vol. 3, Florence, University Press, p. 73-82.

Theodor Mommsen, 1870 Digesta Iustiniani Augusti, vol. 2, Berlin, Weidmann.

Paolo Nardi, 1979 Studi sul banchiere nel pensiero dei glossatori, Milan, Giuffrè.

Andrea Padovani, 1983 Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni, Milan, Giuffrè.

Franck Roumy, 1998 L’adoption dans le droit savant du xiie au xive siècle, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Hans van de Wouw, 1984 « Zur Textgeschichte des Infortiatum und zu seiner Glossierung durch die frühen Bologneser Glossatoren », Ius Commune, 11, p. 231-280.